印度教/吠陀經

吠陀經是一系列宗教文字,構成了印度教神學的基礎。 吠陀經這個詞是梵語(वेद),意思是“知識”。 印度教徒認為吠陀經文字是神聖起源的,而śruti(“聽到的”)一詞指的是這一點。 印度教認為宇宙是永恆的;不是被創造的,而且將永遠存在,這同樣適用於印度教對吠陀經的看法。 吠陀經是永恆的神聖知識,被人類“聽到”,並且是apauruṣeya,“非人造的”。 吠陀經融入印度教徒的生活,儘管許多印度教徒從未讀過它。 吠陀經咒語在印度教祈禱、宗教儀式和其他吉利場合被吟唱。

不同的印度宗教派別對吠陀經有不同的看法。 印度教徒引用吠陀經作為經文權威,並將自己歸類為“正統”(āstika)。 佛教和耆那教是與印度教關係密切的兩個宗教派別,他們不認為吠陀經是經文權威,印度教徒稱之為“異端”或“非正統”(nāstika)。 印度教對其他宗教的批評不怎麼重視,因為印度教徒認為通往上帝的道路超越了所有人的思想。 在這方面,印度教徒不會認為佛教或天主教是錯誤的,只是不同。 當你熟悉以下作品時;記住這些作品所處的時代尺度是明智的。 吠陀經的文學作品與對基督教文獻的分析和評論有很多相似之處。 當聖奧古斯丁寫懺悔錄時;他是在公元 4 年羅馬帝國發生變化的背景下寫的,一千多年後,路德在梵蒂岡統治下的歐洲創立了新教運動。 在二十世紀,耶和華見證人引用但以理書。 印度教對吠陀經的分析和評論受到同樣力量的影響:社會和相關性。

吠陀經的起源可以追溯到公元前二千年北印度。 薩姆希塔是最早的吠陀經文字,大約可以追溯到公元前 1500 年到公元前 1000 年。 周圍的吠陀經文字和薩姆希塔的編纂,可以追溯到公元前 1000 年到公元前 500 年。 這就是所謂的吠陀時期;從公元前二千年(青銅器時代晚期)開始,到公元前一千年(鐵器時代)結束。 牛津大學印度教研究名譽教授加文·弗洛德為吠陀經的創作提出了這些日期:梨俱吠陀從公元前 1500 年開始編纂,持續了幾個世紀。 然後,在咒語文字創作完成,以及在整個北印度建立了各種沙卡(印度教神學學派)之後,吠陀時期達到了頂峰,這些沙卡對咒語薩姆希塔進行了註解,並用婆羅門經討論了它們的意義。 加文·弗洛德進一步提出,古典吠陀文學在佛陀和巴尼尼(古代印度梵語語法學家,約公元前 4 世紀)的時代結束;這大約是摩揭陀國興起的時期(北印度黑陶器考古時期)。 哈佛大學梵語教授邁克爾·維策爾特別提到了公元前 1400 年左右的敘利亞“米坦尼”文明,其考古記錄是唯一發現與印度梨俱吠陀時期同時代的印度雅利安社會的銘文,儘管米坦尼文明是否為最初的雅利安入侵者仍有爭議。 維策爾將公元前 150 年(巴塔詹吉)定為所有吠陀梵語文學的terminus ante quem,將公元前 1200 年(印度早期鐵器時代)定為Atharvaveda的terminus post quem。 薩姆希塔普遍接受的歷史年代學將梨俱吠陀列為第一,其次是薩瑪吠陀、夜柔吠陀,最後是阿闥婆吠陀。

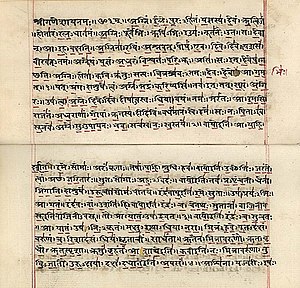

吠陀經文字是透過口頭方式一代代傳承下來的。 這種口頭傳統對於古代世界文字的儲存至關重要。 荷馬的伊利亞特也是以同樣的方式傳承下來的,直到亨利希·施裡曼在土耳其發現特洛伊,以及亞瑟·伊文斯在克諾索斯的成果,荷馬所描述的事件才在它最初的宗教背景之外獲得了新的歷史意義。 印度教祭司用來精確儲存吠陀經文字的複雜而精確的帕塔(助記技術),對雅利安印度產生了與荷馬在歐洲冒險家身上所激發的同樣的考古興趣,這些冒險家試圖在古希臘找到其文化起源的證據。 吠陀經文字的文學記錄開始於佛教興起之後,在孔雀王朝時期(孔雀王朝從公元前 321 年到公元前 185 年),也許最早是在公元前 1 世紀左右的夜柔吠陀的卡納瓦校勘中。 卡納瓦是一位著名的ṛṣi,也是梨俱吠陀中許多讚歌的作者。 文學傳統與口頭傳統並行,口頭傳統一直使用到公元 1000 年。

由於手稿材料(樺樹皮或棕櫚葉)的易逝性,手稿很少能超過幾百年的壽命。 貝納勒斯梵語大學有一份 14 世紀中期的梨俱吠陀手稿,尼泊爾有幾份更早的吠陀經手稿,屬於瓦亞薩納耶傳統,這些手稿可以追溯到 11 世紀。

“吠陀經文字”一詞有兩個不同的含義

- 在吠陀時期(印度鐵器時代)用吠陀梵語寫成的文字

- 任何被認為是“與吠陀經有關”或“吠陀經的推論”的文字[1]

吠陀梵語文字語料庫包括

- 薩姆希塔(梵語saṃhitā,“合集”)是韻文文字(“咒語”)的合集。 有四個“吠陀經”薩姆希塔:梨俱吠陀、薩瑪吠陀、夜柔吠陀和阿闥婆吠陀,其中大部分都可以在幾個校勘(śākhā)中找到。 在某些情況下,吠陀經一詞指的是這些薩姆希塔。 這是吠陀經文字的最古老層,除了梨俱吠陀讚歌之外,它們基本上在公元前 1200 年就已經完成了。 布魯姆菲爾德的吠陀經協和詞典(1907 年)中收錄的吠陀經咒語全集由大約 89,000 個帕達(音步(詩歌))組成,其中 72,000 個出現在四個薩姆希塔中。

- 梨俱吠陀:包含供hotṛ(主祭司)吟唱的讚歌。

- 夜柔吠陀:包含供adhvaryu(主持祭司)吟唱的公式。

- 薩瑪吠陀:包含供udgātṛ(在儀式中從薩瑪吠陀中吟唱讚歌的祭司)吟唱的公式。 udgātṛ一詞源於梵語詞根ud-gai(“唱歌”或“吟唱”)。

- 阿闥婆吠陀:一個包含咒語和符咒、故事、預言、避邪符和一些推測性讚歌的合集。

- 婆羅門經是散文文字,用專業術語討論莊嚴的祭祀儀式,並對它們的意義和主題進行評論。 每個婆羅門經都與一個薩姆希塔或其校勘相關聯。 婆羅門經可以形成獨立的文字,也可以部分整合到薩姆希塔的文字中。 它們也可能包括阿蘭尼雅卡和奧義書。

- 阿蘭尼雅卡,“荒野文字”或“森林條約”,是由ṛṣi創作的,他們遵循作為隱士冥想的禁慾主義道路。 它們構成吠陀經的第三部分,包含對危險儀式的討論和解釋。 它們被歸類為與薩姆希塔相關的次要文學。

- 一些更古老的穆克亞奧義書(Brihadaranyaka Upanishad {Bṛhadāraṇyaka}、Chandogya Upanishad、Katha Upanishad {Kaṭha})。[2][3]

- 某些蘇特拉文學,即Shrautasutras和Grhyasutras。

Shrauta Sutras(被認為是smriti)在語言和內容上屬於吠陀經晚期,因此被認為是吠陀梵語語料庫的一部分。[4][5] Shrauta和Grhya Sutras(約公元前 6 世紀)的創作標誌著吠陀時期的結束。 這也是吠陀經分支“周圍吠陀經”學術興起的開端,是孔雀王朝和笈多王朝時期最早的古典梵語文學的繁榮時期。

《婆羅門經》和《森林書》在吠陀時期的末期最終成形。在吠陀時期結束之後,出現了大量的《奧義書》,但十部主要的《奧義書》可以追溯到吠陀時期或 महाजनपद 時期。完整《穆克提經典》中的 108 部《奧義書》大多數是在公元紀年編寫的。

《婆羅門經》、《森林書》和《奧義書》經常以哲學和比喻的方式解釋多神論和儀式性的《吠陀經》,探索諸如絕對(梵天)和靈魂或自我(阿特曼)等抽象概念。《奧義書》也概括了吠檀多哲學;它包含了自我實現的實踐和方法,透過這些方法,人們可以理解現實的終極本質(梵天)。吠檀多是後吠陀印度教的主要趨勢之一。

吠陀梵語語料庫在《吠陀詞語索引》(《吠陀詞語索引》)的標題下被收集在一起。該索引由 Vishva Bandhu 在 1930 年代編制,並於 1935 年至 1965 年出版;它包含所有梵語吠陀文字和一些“次吠陀”文字。

- 第一卷:吠陀經

- 第二卷:婆羅門經和森林書

- 第三卷:奧義書

- 第四卷:吠陀六藝

修訂版於 1973 年至 1976 年出版,擴充套件到約 1800 頁。

被認為是“吠陀”的文字,就“吠陀的推論”而言,定義並不明確,可能包括許多後吠陀文字,如《奧義書》或《經書》文學。

後一組文字被稱為 श्रुति(梵語:śruti;“聽到的”)。自後吠陀時期以來,它們一直被視為“啟示的智慧”,不同於其他文字,統稱為 स्मृति(梵語:smṛti;“記得的”);被認為是人類起源的文字。這種本土分類系統被印度研究西方學術領域的創始人之一馬克斯·穆勒採用。雖然它存在一些爭議,但仍然被廣泛使用。正如 Axel Michaels 所解釋的

這些分類通常在語言和形式方面站不住腳:在任何一個時間點,都並非只有一部經集,而是幾部經集分別在不同的吠陀學派中流傳下來; उपनिषद्……有時與 Āraṇyakas 無法區分……; Brāhmaṇas 包含歸因於 Saṃhitās 的更古老的語言層次;吠陀學派的方言和地方流行的傳統多種多樣。然而,建議堅持馬克斯·穆勒採用的劃分,因為它遵循印度傳統,相當準確地傳達了歷史順序,並且是當前吠陀文獻版本、翻譯和專著的基礎。”[6]

《奧義書》主要是以對話形式出現的哲學作品。它們討論了自然哲學和靈魂命運的問題。它們還包含對吠陀的一些神秘和精神解釋。它們被稱為 Vedānta(“吠陀的終結”),合在一起構成了吠檀多學派的基石。

一些印度教教派認為《博伽梵歌》或《吠檀多經》等其他文字是 श्रुति 或“吠陀”,但在印度教內部並非普遍如此。巴克提運動(強調奉獻高於儀式的宗教道路)和 Gaudiya Vaishnavism(由 Chaitanya Mahaprabhu 在 16 世紀創立的宗教運動)將這一術語擴充套件到包括梵語史詩和 Vaishnavite 奉獻文字,如《Pancaratra》。[7]

對大量吠陀文字的研究已被組織成許多不同的學派或分支(梵語 śākhā,字面意思是“分支”或“肢體”),每個學派專門學習某些文字。[8] 每部吠陀經都已知有多個版本,每部吠陀文字可能與多個學派相關聯。

古代印度文化確保這些文字以極高的忠實度代代相傳。[9] 例如,背誦神聖的《吠陀經》包括對同一文字最多 11 種 pāṭha(誦讀形式)。隨後,透過比較不同的誦讀版本來“校對”文字。誦讀形式包括 jaṭā-pāṭha(字面意思是“網狀誦讀”),其中文字中每兩個相鄰的詞語首先按其原始順序誦讀,然後反向順序重複,最後再按原始順序重複。[10]

這種方法的有效性在印度最古老的宗教文字《梨俱吠陀》的儲存中可見一斑。在婆羅門時期被編纂成一個文字,沒有任何變體讀物。[10]

吠陀經的規範劃分是四重(turīya),即[11]

- 《梨俱吠陀》(RV)

- 《白雅經》(YV,主要分為 Taittiriya Shakha(TS)和 Vajasaneyi(VS))

- 《 साम वेद》(SV)

- 《阿闥婆吠陀》(AV)

最初的三部經被稱為 trayī vidyā - “三重神聖科學”,分別用於誦讀讚歌(RV)、執行祭祀(YV)和吟唱(SV)。[12][13] 這種三位一體在婆羅門經(《शत婆羅門經》、《艾達利亞婆羅門經》等)中有所說明。《梨俱吠陀》是這三部經中最古老的作品,其他兩部經都借鑑了它的內容,儘管它們也擁有自己獨立的 Yajus,即巫術和推測性咒語。《梨俱吠陀》是最古老的吠陀經,其中包含讚美詩、祈禱、神話和儀式。《白雅經》包含祭祀的儀式文字,而《 साम वेद》包含用於祭祀儀式中的歌曲和讚美詩。《阿闥婆吠陀》則包含了與巫術、醫學和日常生活相關的咒語和儀式文字。

因此,讚歌實際上有三種形式

- Ric,用於大聲誦讀的韻律讚美詩。

- Yajus,用於在祭祀中誦讀的散文。

- Sāman,用於在蘇摩儀式中歌唱的韻律詩句。

《白雅經》、《 साम वेद》和《阿闥婆吠陀》是獨立的讚歌和讚美詩集,分別旨在作為 Adhvaryu、Udgatr 和 Brahman 祭司的手冊。

《阿闥婆吠陀》是第四部吠陀經。由於它被用於巫術和治療,因此它的地位很模糊。它包含非常古老的材料,並使用早期形式的吠陀語。《摩奴法典》是摩奴賢者對一組 rishi 的演講,它經常談論三部吠陀經,稱其為 trayam-brahma-sanātanam,“三重永恆吠陀經”。《阿闥婆吠陀》與《梨俱吠陀》一樣,是咒語和其他材料的彙集,從《梨俱吠陀》借鑑的內容相對較少。它與莊嚴的 श्रौत 祭祀沒有直接關係,只是 Brahman 祭司觀察程式並使用《阿闥婆吠陀》咒語來“治療”。誦讀它被認為可以延年益壽、治癒疾病或毀滅敵人。

四部吠陀經每部都包含韻律讚歌或 Samhita 和散文婆羅門經。婆羅門經包含對使用讚歌的儀式的詳細討論和指示,以及對與讚歌和儀式相關的傳奇的解釋。這兩部分都是 श्रुति。四部吠陀經每部都經歷了無數個 शाखा,導致了文字的各種版本。它們都有一個索引或 Anukramani,其中最主要的作品是總體索引或 Sarvānukramaṇī。

《梨俱吠陀經》是一個包含 1028 首吠陀梵語讚美詩和 10600 節詩句的集錦,被組織成十卷(梵語:mandalas)。[14] 這些讚美詩獻給梨俱吠陀神靈。[15] 這些卷書由來自不同祭司群體的詩人創作,歷時幾個世紀,通常被認為可以追溯到公元前 2 千年下半葉(早期吠陀時期)。

《梨俱吠陀》與早期的伊朗《阿維斯塔》之間存在著強烈的語言和文化相似性。《阿維斯塔》是瑣羅亞斯德教神聖文字的彙集,通常與安德羅諾沃文化相關。在烏拉爾山脈附近的辛塔什塔-彼得羅夫卡地區安德羅諾沃遺址發現的最早的馬拉戰車可以追溯到公元前 2000 年左右。[16]

《白雅經》經集包含古老的散文咒語和一些從《梨俱吠陀》借鑑和改編的詩句。它的目的是實用的;因為每個咒語都必須伴隨著祭祀中的一個動作,但與《 साम वेद》不同的是,它被編纂成適用於所有祭祀儀式,而不僅僅是蘇摩祭祀。《白雅經》經集是所有吠陀經中最古老的,包含大量儀式文字,用於祭祀的準備、執行和結束。《白雅經》經集分為兩個主要版本:“黑雅經”(Krishna)和“白雅經”(Shukla)。《白雅經》將經集與其婆羅門經(《शत婆羅門經》)分開,而《黑雅經》則將經集與婆羅門經註釋交織在一起。《黑雅經》經集有四個主要版本儲存至今(Maitrayani、Katha、Kapisthala-Katha、Taittiriya)。

《 साम वेद》經集(來自 sāman,指應用於韻律讚美詩或讚美之歌的旋律[17])包含 1549 節詩句,幾乎完全(除了 78 節詩句)取自《梨俱吠陀》。[18] 與《白雅經》中的《梨俱吠陀》詩句一樣,薩曼詩句也已被更改和改編,用於歌唱。一些《梨俱吠陀》詩句被重複了不止一次。包括重複在內,Ralph T. H. Griffith(1826-1906)在《 साम वेद》版本中翻譯了 1875 節詩句,他是女王學院的印度學學者。[19] 今天,有兩個主要版本仍然存在,分別是 Kauthuma/Ranayaniya 和 Jaiminiya。它的目的是禮儀性的,它為 udgātṛ 提供了一個歌曲庫,用於伴隨祭祀。

《阿闥婆吠陀》梵文文字屬於阿闥婆和安吉拉斯詩人時期。它包含760首讚美詩,其中160首是《梨俱吠陀》中的重複內容。[20] 《阿闥婆吠陀》中的大多數詩句是韻律詩,只有一小部分是散文。[21] 它大約在公元前900年編纂而成。雖然它的一些內容可以追溯到《梨俱吠陀》時期,[22] 但《阿闥婆吠陀》的其他部分比《梨俱吠陀》還要古老。[23] 《阿闥婆吠陀》儲存著兩種版本,分別是《拜帕拉達》和《沙奧納卡》。[24] 根據阿普特的說法,它有九個學派(shakhas)。[25] 《拜帕拉達》文字有克什米爾和奧里薩兩個版本,比《沙奧納卡》版本更長;這兩個版本僅部分印刷,並且大部分未被翻譯。

與其他三個吠陀不同,《阿闥婆吠陀》與祭祀儀式相關的材料較少。[26][27] 它的第一部分包含有關抵禦惡魔和災難的法術和咒語,治療疾病的法術,以及長壽和各種願望或生活目標的法術。[28][29] 文字的第二部分包含推測性和哲學性的讚美詩。[30]

《阿闥婆吠陀》是吠陀經中比較晚的補充。這可能是因為祭祀儀式的擴充套件,其中包括了監督儀式的婆羅門。[31]

吠檀多是印度教的一種正統方法,它減少了對儀式主義的強調,並從根本上重新解釋了“吠陀”的概念。它構成了現代印度教的基礎,其思想涉及ātman(靈魂)和梵天(絕對)的本質。它是對奧義書的研究以及隨後對正確解釋奧義書的評論。它與三個吠陀經文字的聯絡體現在《艾太郎阿蘭奈耶卡》中的“bhūr bhuvaḥ svaḥ”咒語中:“bhūḥ是梨俱吠陀,bhuvaḥ是夜柔吠陀,svaḥ是 साम吠陀”(1.3.2)。奧義書進一步簡化了“吠陀的本質”,將其歸結為Aum(ॐ)這個音節。因此,《卡塔奧義書》中有

- “所有吠陀都宣稱的目標,所有苦行都指向的目標,人類在過著禁慾的生活時所渴望的目標,我將簡要告訴你,那就是Aum”(1.2.15)

與吠陀經相關的六個技術學科傳統上被稱為vedāṅga,“吠陀經的肢體”。V.S.阿普特將這組作品定義為

“某些作品的名稱,這些作品被認為是吠陀經的輔助工具,旨在幫助正確發音和解釋文字,以及在儀式中正確使用mantras”。[32]

這些學科在從吠陀時期末期到孔雀王朝時期的蘇特拉文獻中都有論述,見證了從晚期吠陀梵文到古典梵文的過渡。

吠陀經分支的六個學科是

- 語音學(Śikṣā)

- 韻律學(Chandas)

- 語法學(Vyākaraṇa)

- 詞源學(Nirukta)

- 占星學(Jyotiṣa)

- 儀式學(Kalpa)

Pariśiṣṭa(天城體:परिशिष्ट),意為“補充”或“附錄”,是用來指代吠陀文獻中各種輔助作品的術語。這些作品詳細闡述了早期的吠陀經文字中關於儀式的細節:梵文文字、梵書、阿蘭奈耶卡和蘇特拉。每個吠陀經文字都有補遺作品。然而,只有與《阿闥婆吠陀》相關的文獻最為廣泛。

- Āśvalāyana Gṛhya Pariśiṣṭa是一部與梨俱吠陀經典相關的非常晚期的文字。

- Gobhila Gṛhya Pariśiṣṭa是一部簡短的韻律文字,包含兩章,分別有113節和95節詩句。

- Kātiya Pariśiṣṭas,歸功於Kātyāyana(公元前3世紀的梵文語法學家和吠陀祭司),包含18部作品,在系列中的第五部(Caraṇavyūha)中自我引用地列舉出來。

- Kṛṣṇa Yajurveda有三個補遺。Āpastamba Hautra Pariśiṣṭa,它也是Satyasāḍha Śrauta Sūtra的第二個praśna,Vārāha Śrauta Sūtra Pariśiṣṭa和Kātyāyana Śrauta Sūtra Pariśiṣṭa。

- 對於阿闥婆吠陀,共有79部作品,被收整合72個不同名稱的補遺。[33]

《毗溼奴往世書》(可能可以追溯到笈多時期[34])中給出的傳統觀點將當前的四吠陀經安排歸功於神話聖人維亞薩。[35] 往世書傳統還假設有一個原始的吠陀經,在不同的說法中被分為三部分或四部分。根據《毗溼奴往世書》(3.2.18,3.3.4等),原始吠陀經被分為四部分,並在 द्वापर युग(Dvapara Yuga)中由毗溼奴神以維亞薩的形象進一步細分為眾多分支;《風神往世書》(第60節)講述了維亞薩在梵天的敦促下進行了類似的劃分。在《薄伽梵往世書》(12.6.37)中,追溯了原始吠陀經的起源,即音節aum,並說它在द्वापर युग(Dvapara Yuga)開始時被分為四部分,因為人類的年齡、美德和理解力下降了。在不同的說法中,《薄伽梵往世書》(9.14.43)將原始吠陀經(aum)的劃分歸功於特雷塔 युग(Treta Yuga)開始時的國王普魯拉瓦。摩訶婆羅多(聖典篇13,088)也提到了特雷塔 युग(Treta Yuga)中吠陀經被分為三部分。[36]

術語upaveda(“應用知識”)用於指代某些與吠陀經文字相關的技術作品的主題。[37][38] 不同來源對這些學科的列表有所不同。《查拉納維烏哈》提到了四個吠陀經的副經

- 繁榮(Arthashastra),與梨俱吠陀相關

- 射箭(Dhanurveda),與夜柔吠陀相關

- 音樂和古典印度舞蹈(Gāndharvaveda),與 साम吠陀相關

- 醫學(Āyurveda),與阿闥婆吠陀相關

- 軍事科學(Sthapatyashastra),與阿闥婆吠陀相關

但蘇什魯塔和婆婆普拉卡沙將阿育吠陀視為阿闥婆吠陀的副經。Sthapatyaveda(建築)、希爾帕沙斯特拉(藝術和工藝)被後來的資料列為第四個副經。吠陀經涵蓋了所有生物所需的所有知識

一些後吠陀經文字,包括摩訶婆羅多、納塔亞沙斯特拉和某些往世書,將自己稱為“第五吠陀經”。[39] 對這種“第五吠陀經”的最早記載見於《尚德奧義書》。 “德拉維達吠陀”是泰米爾語正統巴克提文字的名稱。[citation needed]

- ↑ 根據 ISKCON,《印度教神聖文字》,“印度教徒自己經常使用這個詞來描述與吠陀經及其推論(例如吠陀文化)相關的任何事物”。

- ↑ Michaels 2004,第 51 頁。

- ↑ Witzel, Michael,“吠陀經與奧義書”,載於:Flood 2003,第 69 頁。

- ↑ Witzel, Michael,“吠陀經與奧義書”,載於:Flood 2003,第 69 頁。

- ↑ 有關所有吠陀文字的表格,請參見 Witzel, Michael,“吠陀經與奧義書”,載於:Flood 2003,第 100–101 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 51 頁。

- ↑ Goswami, S.D. (1976),吠陀文獻選讀:傳統自述,S.l.:Assoc Publishing Group,第 240 頁,ISBN 0912776889

- ↑ Flood 1996,第 39 頁。

- ↑ (Staal 1986)

- ↑ a b (Filliozat 2004,第 139 頁)

- ↑ Radhakrishnan & Moore 1957,第 3 頁;Witzel, Michael,“吠陀經與奧義書”,載於:Flood 2003,第 68 頁

- ↑ MacDonell 2004,第 29-39 頁

- ↑ Witzel, M.,“吠陀經典及其學派的發展:社會和政治環境”,載於 Witzel 1997,第 257-348 頁

- ↑ 有關 1,028 首讚美詩和 10,600 節經文以及分成十卷的內容,請參見:Avari 2007,第 77 頁。

- ↑ 有關內容的特徵以及對神靈的提及,包括阿耆尼、因陀羅、伐樓拿、蘇摩、蘇利亞等等,請參見:Avari 2007,第 77 頁。

- ↑ Drews, Robert (2004)。早期騎手:亞洲和歐洲騎兵戰的起源。紐約:Routledge。第 50 頁。

- ↑ Apte 1965,第 981 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 51 頁。

- ↑ 有關總共 1875 節經文,請參見 Ralph T. H. Griffith 給出的編號。Griffith 的引言提到了其文字的校勘史。重複之處可透過查閱 Griffith 第 491-99 頁的交叉索引找到。

- ↑ Michaels 2004,第 56 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 56 頁。

- ↑ Flood 1996,第 37 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 56 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 56 頁。

- ↑ Apte 1965,第 37 頁。

- ↑ Flood 1996,第 36 頁。

- ↑ Witzel, Michael,“吠陀經與奧義書”,載於:Flood 2003,第 76 頁。

- ↑ Radhakrishnan & Moore 1957,第 3 頁。

- ↑ Michaels 2004,第 56 頁。

- ↑ “四吠陀經中最晚的《阿闥婆吠陀經》,正如我們所見,主要由魔法文字和符咒組成,但也有預示奧義書的宇宙讚美詩——對‘支撐’的斯甘巴的讚美詩,他被視為宇宙的物質和有效原因的第一個原理;對‘生命之息’的普拉納的讚美詩;對‘言語’的瓦克的讚美詩等等。” Zaehner 1966,第 vii 頁。

- ↑ “最初只有三位祭司與前三部《聖典》有關,因為作為儀式監督者的婆羅門沒有出現在《梨俱吠陀經》中,只是後來才被納入,從而表明《阿闥婆吠陀經》的接受,它曾與其他《聖典》有所區別,並被認定與較低的社會階層有關,與其他文字地位相等。”Flood 1996,第 42 頁。

- ↑ Apte 1965,第 387 頁。

- ↑ BR Modak,《阿闥婆吠陀經的輔助文獻》,新德里,國家吠陀研究機構,1993 年,ISBN 81-215-0607-7

- ↑ Flood 1996,第 111 頁將其追溯到公元 4 世紀。

- ↑ 《梵天往世書》,霍勒斯·海曼·威爾遜譯,1840 年,第四章,http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp078.htm

- ↑ Muir 1861,第 20–31 頁

- ↑ Monier-Williams 2006,第 207 頁。[1] 訪問時間:2007 年 4 月 5 日。

- ↑ Apte 1965,第 293 頁。

- ↑ Sullivan 1994,第 385 頁

- Apte, Vaman Shivram (1965),實用梵文詞典(第 4 版修訂和擴充版),德里:Motilal Banarsidass,ISBN 81-208-0567-4

{{引用}}: 引用中包含空的未知引數:|coauthors=(幫助). - Avari, Burjor (2007),印度:古代往事,倫敦:Routledge,ISBN 978-0-415-35616-9

{{引用}}: 引用中包含空的未知引數:|coauthors=(幫助). - Flood, Gavin (1996), 印度教導論, 劍橋大學出版社, ISBN 0-521-43878-0

{{citation}}: 引用中包含未知且為空的引數:|coauthors=(幫助) - Flood, Gavin, 編 (2003), 牛津印度教百科, 馬薩諸塞州馬爾登: 布萊克韋爾, ISBN 1-4051-3251-5

{{citation}}: 引用中包含未知且為空的引數:|coauthors=(幫助) - Holdrege, Barbara A. (1995), 吠陀與托拉, SUNY 出版社, ISBN 0791416399

- MacDonell, Arthur Anthony (2004), , Kessinger 出版社, ISBN 1417906197

- Michaels, Axel (2004), 印度教:過去與現在, 普林斯頓大學出版社, ISBN 0-691-08953-1

- Monier-Williams, Monier, 編 (2006), 莫尼爾-威廉姆斯梵文詞典, Nataraj 圖書, ISBN 18-81338-58-4.

- Muir, John (1861), 印度宗教和制度起源與發展梵文原始文字 (PDF), 威廉姆斯和諾蓋特

- Muller, Max (1891), 德國工作室的碎片, 紐約: 查爾斯·斯克里布納之子.

- Radhakrishnan, Sarvepalli; Moore, Charles A., 編 (1957), 印度哲學源泉 (第 12 版 普林斯頓平裝版), 普林斯頓大學出版社, ISBN 0-691-01958-4.

- Smith, Brian K., 規範權威與社會分類:古代印度文字中的吠陀和“瓦爾納”, 宗教史, 芝加哥大學出版社 (1992), 103-125。

- Sullivan, B. M. (1994). "《摩訶婆羅多》的宗教權威:吠陀傳統中的維亞薩和梵天". 美國宗教學會雜誌. 62 (1): 377–401. doi:10.1093/jaarel/LXII.2.377.

{{cite journal}}: 未知引數|month=已忽略 (幫助) - Witzel, Michael (編) (1997), 文字內,文字外。研究吠陀的新方法, 哈佛東方系列,Opera Minora 卷 2, 劍橋: 哈佛大學出版社

{{citation}}:|first=包含通用名稱 (幫助) - Zaehner, R. C. (1966), 印度教經文, 倫敦: 每個人的圖書館

{{citation}}: 引用中包含未知且為空的引數:|coauthors=(幫助)

- 概述

- J. Gonda, 吠陀文獻:經文和梵書, 印度文學史。第 1 卷,吠陀和奧義書 (1975), ISBN 9783447016032.

- J. A. Santucci, 吠陀文獻概述 (1976).

- S. Shrava, 吠陀文獻全史 - 梵書和森林書, Pranava Prakashan (1977).

- 索引

- M. Bloomfield, 吠陀索引 (1907)

- Vishva Bandhu, Bhim Dev, S. Bhaskaran Nair (編), Vaidika-Padānukrama-Koṣa: 吠陀詞語索引, Vishveshvaranand 吠陀研究機構, Hoshiarpur, 1963-1965, 修訂版 1973-1976。

- 會議論文集

- Griffiths, Arlo 和 Houben, Jan E. M. (編), 吠陀:文字、語言和儀式:第三屆國際吠陀研討會論文集,萊頓 2002, 格羅寧根東方研究 20, 格羅寧根:Forsten, (2004), ISBN 90-6980-149-3.