社會學理論/結構功能主義

結構功能主義是一種社會學理論,它透過強調構成社會各個社會機構之間的關係(例如,政府、法律、教育、宗教等)來解釋社會為何以這種方式運作。

結構功能主義方法是一種社會學視角,它將社會視為一個複雜的系統,其各個部分協同工作以促進團結和穩定。它斷言我們的生活受社會結構的指引,社會結構是社會行為的相對穩定的模式。社會結構塑造了我們的生活 - 例如,在家庭、社群和透過宗教組織。而某些儀式,如握手或複雜的宗教儀式,為我們的日常生活提供了結構。每個社會結構都有社會功能,或對整個社會運作的影響。例如,教育在一個社會中具有幾個重要的功能,例如社會化和學習。功能主義還指出,社會就像一個有機體,由不同的部分組成,這些部分協同工作。因此,結構功能主義的一個關鍵思想是,社會是由群體或機構組成的,這些群體或機構是凝聚的,共享共同的規範,並具有明確的文化。[1] 羅伯特·K·默頓認為,功能主義是關於社會更靜態或具體方面的,[1] 類似政府或宗教這樣的機構。然而,任何大到足以成為社會機構的群體都包含在結構功能主義的思維中,從宗教價值觀到體育俱樂部,以及介於兩者之間的所有事物。結構功能主義解釋說,社會的組織方式是它被組織的最自然、最有效的方式。

性別不平等提供了一個很好的例子。根據結構功能主義的觀點,女性服從於男性,允許賺錢者順利運作,因為社會中的每個人都知道自己在等級制度中的地位。這意味著,由於社會在性別分層的情況下運作良好,因此這種分層是可以接受的,不應努力改變這種安排。這個例子說明了結構功能主義通常被認為是支援現狀的。

結構功能主義的另一個關鍵特徵是,它將社會視為不斷努力處於平衡狀態,這表明人類社會內部有一種固有的驅動力量來凝聚或團結在一起。這被稱為凝聚問題。[1] 社會努力走向平衡,不是透過社會領導人專制命令,而是因為社會的社會結構鼓勵平衡。

例如,美國南部實施的種族隔離法是對賦予白人權力的非正式結構優勢的正式版本。由於美國南部存在奴隸制的歷史,白人的財富積累比黑人多。在奴隸制期間,白人控制著政府和南部所有主要機構。奴隸制結束後,白人繼續控制著許多這些機構,但由於他們在一些地區被黑人超過,威脅到他們的統治地位,他們制定了正式的法律,即種族隔離法,使他們能夠保持他們的結構優勢。白人能夠透過這些法律,因為他們已經控制了許多在法律制定過程中起作用的社會機構(例如,法院、政府、企業等)。因此,白人在社會變革之前所擁有的優勢使他們能夠透過正式和非正式的方式保持變革後的優勢,這是由於社會的結構。

結構功能主義在很大程度上解釋了為什麼社會某些方面仍然像過去一樣持續存在,儘管某些現象對整個社會來說顯然弊大於利(例如,種族隔離法)。然而,結構功能主義在解釋被壓迫者對社會機構和社會結構的反對方面存在不足。

結構功能主義理論中存在許多關鍵假設。其中之一,社會努力走向平衡,如上所述。另一個假設是,機構是不同的,應該分別研究。[需要引用] 結構功能主義者單獨看待機構,就好像它們與其他機構分離一樣。這是一個錯誤,因為機構在社會中是相互關聯的,那些採用結構功能主義方法的人應該考慮到這些機構之間存在的網路關係。[2]

社會凝聚力描述了將人們聚集在一起的紐帶。為了使群體在社會環境中具有凝聚力,必須產生和維持積極的成員態度和行為。[3] 社會凝聚力可以在個人和群體層面進行考察。個人層面包括:個人渴望或有意成為群體的一部分,她對群體的態度和信念,個人有意削弱、維持或加強其在群體的成員資格或參與,以及她對群體影響的敏感性。群體層面的社會凝聚力直接受到個人成員的影響。[3]

社會不平等是指社會中個人社會地位不平等的任何情況。潛在的不平等領域包括投票權、言論和集會自由、財產權的範圍以及獲得教育、醫療保健、優質住房和其他社會商品的機會。社會不平等是結構功能主義的一個重要特徵,因為該理論假設,由於不平等的存在,社會運作需要一定程度的不平等。不平等的一個可能功能是激勵人們,因為人們透過獎勵制度被激勵去完成工作。獎勵可能包括收入、地位、聲望或權力。[需要引用]

相互依賴是結構功能主義的核心主題;它指的是社會各部分共享一組共同的原則。[需要引用] 機構、組織和個人之間相互依存。

平衡,在社會環境中,是指社會內部和外部的平衡。雖然暫時的干擾可能會打破社會的平衡,但由於社會結構的存在,社會最終將恢復到平衡、有序的狀態。社會努力走向平衡也意味著變化發生緩慢。[需要引用]

命題是關於兩個概念之間提出的關係。本節探討了結構功能主義的一些命題。

從結構功能主義理論推匯出的一個命題是,人們擁有社會資本,並且更多的社會資本轉化為利益。機構中融入良好的成員(擁有大量社會資本的成員)將繼續成為機構的成員,以最大限度地發揮其社會資本的潛力。Schepens透過研究宗教轉換髮現了對這一命題的支援;荷蘭不到 5% 的教會成員在一生中會改變其教會所屬關係,從而儲存並最大限度地發揮其社會資本。[2]

結構功能主義的假設之一是,如果一個社會由各種分享相同規範的中間群體組成,那麼這個社會就是凝聚的。這一假設導致了另一個命題:這些中間群體之間的整合程度越高,整個社會就會越凝聚。缺乏社會凝聚力會導致對他人和自身更大的暴力。[1]

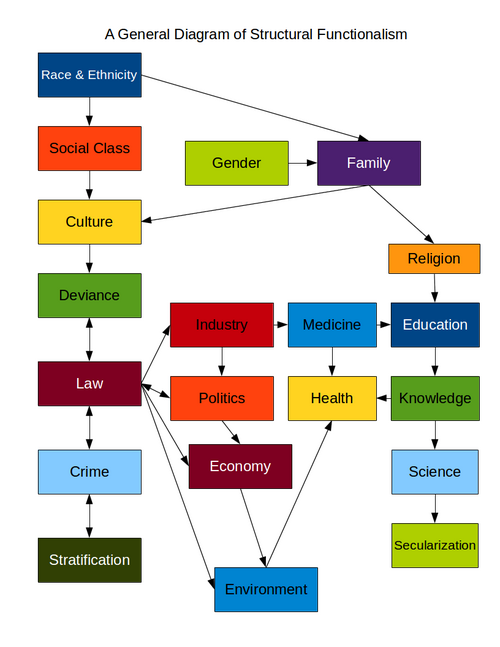

下圖是結構功能主義的一般概念圖。它顯示出社會中所有不同的組織和機構都是相互依存的。當社會中的一個機構發生變化時,其他機構會透過自身的變化來適應這種變化,儘管最終的效果是減緩整體變化。

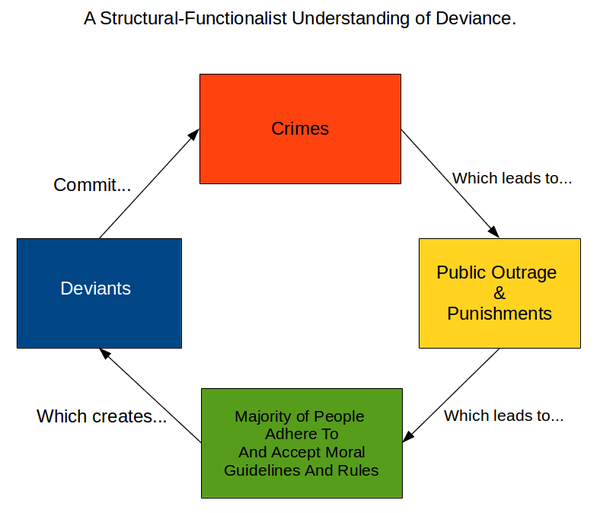

下面是圖表,描述了偏差如何對社會有功能,以及社會如何應對偏差。“偏離”的個體犯下了被社會其餘部分視為犯罪的行為,因為它會導致公眾憤怒和懲罰。由於社會中的很大一部分人對這種行為的反應就好像它是偏差一樣,這在什麼是有偏差和什麼不是偏差之間劃定了界限。因此,偏差實際上有助於指出什麼不是偏差,或者,將行為或想法標記為偏差的功能是為了確保大多數人不會從事那些行為。

功能主義隨著時間的推移而緩慢發展,在世界不同地區許多社會學家的幫助下。也許對該理論最初發展最有貢獻的是埃米爾·涂爾幹和 A.R. 雷德克里夫-布朗。但是,我們從赫伯特·斯賓塞開始。

赫伯特·斯賓塞,一位英國社會學家,是正式結構功能主義的先驅。他最出名的是在他的書《社會學原理》(1896)中創造了“適者生存”的短語。斯賓塞的意圖是支援一種社會形式的自然選擇。斯賓塞作品中的一個主要焦點是社會均衡。斯賓塞認為,社會有一種自然傾向,趨向於均衡。因此,即使社會狀況發生改變,社會結構的相應變化也將平衡,使社會恢復均衡。[4]

在 19 世紀後期,法國社會學家埃米爾·涂爾幹奠定了結構功能主義的主要基礎。涂爾幹的理論至少部分是對 E. B. 泰勒等理論家的進化推測的回應。[5]涂爾幹最初想解釋社會制度,作為社會中個人滿足自身生物需求的一種共同方式。他想要了解文化和社會特徵的價值,透過解釋它們在對社會和生活整體體系的運作的貢獻方面。後來,結構功能主義的重點發生了變化,更多地關注社會中的社會機構如何滿足該社會中個人的社會需求。

涂爾幹對社會的四個主要方面感興趣:(1) 為什麼要形成社會以及是什麼將它們聯絡在一起,(2) 宗教,(3) 自殺,以及 (4) 偏差和犯罪。涂爾幹在他的著作《社會分工論》中探討了他的第一個焦點。[6]涂爾幹注意到,分工現象存在於所有社會中,並且想知道原因。涂爾幹對此問題的答案可以在他的“團結”概念中找到。涂爾幹認為,在更古老、更原始的社會中,“機械團結”將所有人凝聚在一起。機械團結是指每個人執行相對相似的任務。例如,在狩獵採集社會中,分工並不顯著;人們狩獵或採集。涂爾幹認為,共享的價值觀、共同的符號和交換系統充當了這些社會中凝聚力的工具。 [7]本質上,社會成員執行相似的任務以維持社群的運轉。在更現代、更復雜的社會中,個人差異很大,他們執行的任務也不同。然而,這種多樣性實際上導致了另一種形式的團結——相互依賴。涂爾幹稱之為“有機團結”。[8]。有機團結導致了一種強烈的個人彼此依賴的感覺。例如,雖然建築工人能夠為人們建造房屋,但如果他在工作中受傷,他會求助於醫生進行治療(並且很可能求助於律師起訴他的僱主)。社會分工需要專業化,其結果是有機團結。

涂爾幹關於自殺的研究也與結構功能主義有關。在他的書《自殺》中,涂爾幹假設社會關係降低了自殺的可能性。透過收集來自歐洲大型人群的資料,涂爾幹能夠區分自殺率的模式,並將這些模式與其他變數聯絡起來。[7]在整本書中,涂爾幹解釋說,一個社會擁有的社會聯絡越弱,他們自殺的可能性就越大。相反,個人之間凝聚力的聯絡越強,自殺的可能性就越小。涂爾幹探討的一個具體例子是新教徒和天主教徒之間的團結差異。由於各種因素,涂爾幹認為新教徒的社會團結程度低於天主教徒,他們較弱的聯絡導致自殺率更高。因此,團結有助於維持社會秩序。

結構功能主義發展的另一個線索來自英國,它起源於 20 世紀初人類學研究,在布羅尼斯瓦夫·馬林諾夫斯基和 A.R. 雷德克里夫-布朗的理論中。馬林諾夫斯基認為,文化習俗具有生理和心理功能,例如滿足慾望。[5]

雷德克里夫-布朗的結構功能主義側重於社會結構。他認為,社會世界構成了一個與生物形式(人類)和無機形式不同的現實“層次”。雷德克里夫-布朗認為,對社會現象的解釋必須在社會層面上構建。[5]對雷德克里夫-布朗來說,這意味著人們只是可以替換的、暫時的社會角色的佔據者,他們本身沒有任何價值。對雷德克里夫-布朗來說,個人只有在與他們在社會中社會角色整體結構中的位置相關時才有意義。

在美國,功能主義是由塔爾科特·帕森斯在社會學思維中正式化的,他提出了這樣一種觀點,即存在穩定的結構類別,這些類別構成了社會的相互依存的系統,並且發揮了維持社會的作用。他認為,這種穩態是社會的重要特徵。帕森斯支援個人融入社會結構,這意味著個人應該自己找到他們如何融入社會的不同方面,而不是被分配角色。帕森斯將社會系統視為“一個多元的個人行為者,他們在至少具有物理或環境方面的環境中相互作用,行為者在“最佳化滿足感”的趨勢方面受到激勵,他們與包括彼此在內的環境的關係透過文化結構化和共享的符號系統來定義和調節”。[需要引用]帕森斯社會系統的基礎是地位-角色複合體,它由個人在一個系統中所處的結構元素或位置組成。這些位置被稱為地位,由必須履行角色以維持系統秩序的個人擔任。因此,在這個社會系統中,個人執行某些角色以履行系統的功能;這些角色是他們地位的函式。隨著社會的進步,出現了新的角色和地位,使個人能夠表達他們獨特的個性,從而導致個人主義。

帕森斯社會系統論證的另一個重要方面是他的行動理論。帕森斯基於這樣的觀點發展了行動理論,即個人在社會系統中的決策對他自己具有動機意義。[需要引用]個人不斷被提醒社會規範和價值觀,這將他與社會聯絡在一起。因此,個人被激勵去實現由他們的文化系統定義的個人目標,同時這些目標也使整個社會受益。

結構功能主義是二戰到越南戰爭之間社會學的主流方法。

在 20 世紀 60 年代,結構功能主義非常流行,並在研究中得到廣泛應用。它“也許是社會學和人類學中占主導地位的理論取向”。[2]然而,到 20 世紀 70 年代,它不再被如此廣泛地認可。“結構功能主義已經失去了很多重要性,但對其的修改引導了許多社會學研究”。[9]

2001 年 9 月 11 日,由於襲擊事件,現代美國文化感到迷茫。這一事件影響了美國旅行習慣,反映了結構功能主義的觀點,即社會中的一個元素的變化會導致社會其他方面的變化。在襲擊事件發生之前,美國存在機場安檢,但它們在襲擊事件發生後發生了重大變化。對旅行者的審查加強了,包括新的協議,例如脫鞋、脫皮帶,最終還包括液體,以及隨機的、更詳細的檢查。因此,安全意識的文化變化導致了旅行協議的相應變化。

現代科技對經濟和軍事產生了重大影響。在電話、網際網路和視訊會議出現之前,大多數商務會議都是面對面進行的。如果一個人在紐約有一個公司在舊金山的商業提案,她必須前往舊金山。現代科技改變了這一點,減少了商務旅行的必要性。因此,面對面會議在商業中的作用發生了變化;它們不再是社會互動中不可或缺的一部分,因此開始失去其結構性作用。

同樣,兩個國家之間傳統的戰爭方式是全面入侵,涉及數十萬甚至數百萬軍隊。在第一次世界大戰期間,美國派遣了超過 200 萬人參戰。在第二次世界大戰期間,美國派遣了超過 1100 萬士兵參戰。在朝鮮戰爭期間,美國派遣了大約 150 萬軍隊。最後,在 1990 年,超過 70 萬士兵參加了沙漠風暴行動。由於軍事技術和新的軍事戰術規範的提高,戰區中軍隊的數量急劇減少。當美國在 2003 年入侵伊拉克時,他們派遣了 15 萬人。現代科技,包括先進的遠端武器和無人機,改變了大規模入侵的作用。

- 結構功能主義 umsl.edu

- 斯科特·倫敦關於結構功能主義

- 結構功能主義 社會學索引

- 理解社會問題,作者:琳達·穆尼、大衛·諾克斯和卡羅琳·沙赫特

- 關於結構功能主義的網頁

- SparkNotes 結構功能主義

- ↑ a b c d Hak, Durk. 2007. "Stark and Finke or Durkheim on Conversion and (Re-)Affiliation: An Outline of a Structural Functionalist Rebuttal to Stark and Finke." Social Compass. 54, 2:295-312.

- ↑ a b c Sjoberg, Gideon. Contradictory Functional Requirements and Social Systems. Sage Publications, Inc., June 1960.

- ↑ a b Friedkin, Noah E. 2004. Social Cohesion. Annual Review of Sociology. 30:409-25.

- ↑ Bain, A. “Spencer’s, Principles of Sociology.” Fair Use. Mind. Volume 1 No. 1, 1876.<http://fair-use.org/mind/1876/01/critical-notices/the-principles-of-sociology>

- ↑ a b c Porth, E., Neutzling, K., & Edwards, J. (n.d.). Anthropological Theories - Department of Anthropology - The University of Alabama. The University of Alabama. Retrieved April 15, 2011, from http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php

- ↑ Durkheim, Emile. Division of Labor in Society. N.p.: Free Press, 1997.

- ↑ a b Perrin, Robert G. 1973. “The Functionalist Theory of Change Revisited.” The Pacific Sociologist Review 16,1.

- ↑ Pope, Whitney. “Inside Organic Solidarity.” American Sociological Review 48.5 (1983)

- ↑ Bottomore, Tom. Competing Paradigms in Macrosociology. Annual Review of Sociology, Aug. 1975.