結構生物化學/VDAC-1 及其溶液核磁共振分析

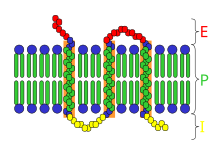

線粒體被稱為真核細胞的能量工廠,具有產生ATP的能力,ATP作為細胞能量被細胞利用。然而,線粒體在細胞內也發揮著其他作用,例如參與代謝途徑、細胞凋亡、細胞分化和細胞週期控制。為了執行這些多種功能,線粒體進化出了圍繞線粒體複合體的雙層膜。這層雙層膜是細胞中的一個高流量區域,能夠控制哪些分子進入線粒體,哪些分子需要離開。例如,低能量代謝物如ADP需要進入線粒體,而高能量代謝物如ATP需要離開線粒體。這種將ADP匯入線粒體、將ATP匯出線粒體的功能由一種稱為電壓依賴性陰離子通道 (VDAC) 的跨膜蛋白控制,也稱為線粒體孔蛋白。

自1975年發現VDAC以來,其結構一直受到人們的關注。人們測定了許多VDAC的結構,但無法確定β鏈的空間排列,即結構的拓撲結構。然而,在2008年,人們透過三種長期努力,以原子解析度測定了VDAC-1的三維結構。三種VDAC-1的亞型結構是透過不同的方法確定的。一種是透過僅使用核磁共振光譜法確定的,另一種是透過僅使用X射線晶體學確定的,最後一種是透過結合核磁共振光譜法和X射線晶體學確定的。本文將比較這三種不同的VDAC-1結構,並討論溶液核磁共振在確定VDAC-1結構中的重要性。

VDAC-1的結構非常獨特,因為它包含一個非常大的β桶。在所有三種結構中,這個β桶的鏈數和分子的空間排列都是相同的。透過研究VDAC的氨基酸序列,人們發現它從酵母到人類都是保守的。因此,該結構的整體摺疊模式在所有真核生物中都是相同的。在三種VDAC-1結構中,一種結構來源於小鼠,而另外兩種結構來源於人類。當比較小鼠形式的VDAC-1和人類形式的VDAC-1時,這兩種形式高度相同,僅在四個氨基酸上有所不同。由於小鼠形式和人類形式之間的氨基酸序列差異非常小,因此三維摺疊結構非常相似。為了進一步確認VDAC-1的β桶結構,對VDAC-1蛋白進行了變性處理,使其重新摺疊到去垢劑LDAO中。然後,將重新摺疊的VDAC-1結構置於含有稱為DMPC的雙分子層的小體中。透過將重新摺疊的VDAC結構置於不同的溶液環境中,再次觀察到相同的β桶結構,因此可以得出結論:無論將VDAC-1置於何種型別的環境溶液中,其β桶結構都是相同的。

VDAC-1的β桶結構相當獨特,因為它是唯一在任何真核膜蛋白中觀察到的結構,它也是唯一已知的包含奇數條鏈的β桶膜蛋白。其餘的β桶蛋白被觀察到排列成反平行β摺疊,因此需要偶數條鏈才能透過氫鍵穩定整個β摺疊結構。目前尚不清楚為什麼β桶結構能夠用奇數條鏈穩定,因為該蛋白的摺疊機制尚未完全瞭解。β桶結構是透過兩個數字來定義的,這兩個數字分別是鏈數 n 和剪下數 S。β桶中的剪下數可以被識別為位於相鄰鏈上,沿β桶表面螺旋軌跡延伸的α碳原子對。α碳原子的側鏈必須指向片層的同一側,沿著螺旋軌跡圍繞一週,直到回到第一個鏈,從起點算起一定數量的殘基,這就是β桶的剪下數。在β桶中,剪下數總是偶數,以便將蛋白的疏水殘基置於複合物的外部。β桶結構通常包含n到n+4範圍內的剪下數。

另一個用來區分三種VDAC-1結構的比較是分支到蛋白質上,而不是β桶的一部分的殘基。將三種結構中的1-23個殘基進行比較,但透過使用核磁共振,只有6-10個殘基被識別為α螺旋結構。此外,透過使用X射線晶體學,觀察到小鼠VDAC-1的結構包含三個脂肪族殘基:亮氨酸10、纈氨酸143和亮氨酸150。從晶體結構中可以觀察到,纈氨酸143和亮氨酸150是唯一從桶壁指向桶內部的疏水側鏈。小鼠結構和人類結構中的11-20個殘基似乎包含相似的片段。然而,這兩個結構中的這些片段的構象不同。兩種結構都透過使用核磁共振在低溫下進行分析。透過使用核磁共振,可以觀察到這兩種結構之間的構象變化,因為隨著構象的變化,蛋白質的殘基最終會與其他不同的相鄰殘基相互作用。因此,這些構象變化會導致核磁共振圖上出現多個共振線、訊號強度降低或譜線變寬。

在確定VDAC-1的β桶結構時,研究人員指出,核磁共振和X射線晶體學資料的結合不足以完全確定結構。因此,人們轉而使用溶液核磁共振技術來解決這種膜蛋白的β桶結構。總共有九種跨膜蛋白結構是透過溶液核磁共振確定的。在使用溶液核磁共振時,兩種重要的技術被用於確定膜蛋白結構,例如VDAC-1:蛋白重新摺疊和去垢劑膠束的氘代。

對於大多數膜蛋白來說,從變性狀態重新摺疊蛋白的成功率非常低,但如果重新摺疊過程成功,則有許多好處,可以幫助更容易地研究膜蛋白的結構。首先,蛋白重新摺疊過程會導致蛋白新摺疊結構的高產率。在VDAC-1的情況下,在1升的E. coli細胞培養液中平均獲得了40mg的VDAC-1。其次,蛋白重新摺疊有助於將膜蛋白純化到極高的程度。這對於研究VDAC-1的結構非常重要,因為從X射線晶體學和核磁共振獲得的資料在檢查真實結構時會非常準確。第三,蛋白重新摺疊具有很高的重現性,這也與高純度有關。第四,由於蛋白重新摺疊可以實現高產率和高重現性,因此可以進行有效的完全氘代和選擇性同位素標記。最後,由於預氘代的蛋白質在氘代水中經歷了變性狀態,因此所有醯胺化合物都容易被氘代水質子化,因此,由於存在D而不是H,更容易識別VDAC-1等蛋白質的結構。

溶液核磁共振中使用氘代去垢劑是第二項技術,有助於識別大型膜蛋白的結構,例如VDAC-1的β桶。從其他核磁共振研究中可以看出,未置於氘代溶液中的化合物會產生非常寬的共振線,這是由於不同原子之間的強偶極-偶極相互作用導致的,這會導致譜敏感性降低非常顯著。透過檢查VDAC等膜蛋白在氘代溶液中的情況,可以觀察到更特異的核磁共振圖。例如,當使用氮-15-分辨-NOESY譜時,用氘代去垢劑代替質子化去垢劑,觀察到敏感性降低了10-30%。當分析異亮氨酸、亮氨酸和纈氨酸的脂肪族殘基的甲基譜時,這種敏感性降低非常明顯。這些基團的NOESY譜沒有產生清晰的譜圖來識別這些化合物在質子化去垢劑中的情況,但當使用氘代去垢劑時,能夠識別出這些基團的清晰影像,得出的結論是,在氘代去垢劑中使用溶液核磁共振已被證明是確定VDAC-1等跨膜蛋白結構的一種有效方法。

Hiller, S. 溶液核磁共振在確定VDAC-1及其他膜蛋白結構中的作用。2009年,結構生物學最新觀點。第396-401頁。