社會學/文化概論

| 著名的劇作家,威廉·莎士比亞,於 1597 年寫道,“名字有什麼意義?我們稱之為玫瑰的東西,換個名字也會一樣香。” 後來在 1913 年,格特魯德·斯坦寫下了常被引用的短語,“玫瑰就是玫瑰就是玫瑰。” 雖然相隔幾個世紀,但莎士比亞和斯坦在本質上都表達了同樣的智力觀點,即“事物就是事物”,但它們真的如此嗎?我們周圍的世界真的那麼簡單嗎?例如,“牛就是牛就是牛嗎?” 牛肉熱狗、漢堡和牛排已成為美國文化的重要組成部分。 這些美味佳餚很容易在從體育場到高階餐廳的任何地方找到。 美國已成為牛肉及其產品的最大消費國之一。 美國人現在每年消費約 2000 億磅牛肉。 這相當於地球另一端的印度人每年消費牛肉量的十倍。 儘管事實上,美國人口大約是印度人口的三分之一。 正如人們所料,在美國的雜貨店裡很容易找到各種各樣的牛肉切片。 相比之下,印度的大多數邦仍然禁止屠宰母牛。 印度憲法第 48 條規定,“國家應努力以現代和科學的方式組織農業和畜牧業,並應特別採取措施保護和改善品種,並禁止屠宰母牛和犢牛以及其他產奶和役用牲畜。” 正如人們所看到的,印度文化對母牛的看法與美國文化截然不同。 在印度,根據印度教(仍然是該國最大的宗教)的教義,母牛被視為神聖的動物,而不是美食。 正是透過跨文化比較,我們觀察到不僅對母牛的看法,而且對母牛的消費都存在顯著差異。 那麼,牛就是牛就是牛嗎? 社會學家會爭論說牛不一定是牛,文化差異最終決定了我們在社會中對事物的評價和處理方式。 我們可能在美國吞噬的東西,其他人可能在美國以外的地方敬畏,就像許多美國人喜愛的狗在世界其他地區是常見的食物來源一樣。 本章關於文化的章節解釋了文化的內涵及其起源,然後比較了亞文化與反文化以及民族中心主義與文化相對主義。 本章以文化理論、文化變遷的可能性以及社會學家如何研究文化而告終。 |

|

理解文化的最簡單方法是考慮自然(我們的生物學和遺傳學)和培育(我們的環境和周圍環境也塑造了我們的身份)之間的區別。 由於我們的生物學和遺傳學,我們具有特定的形式,也具有某些能力。 但我們的生物性本質並不完全決定我們是誰。 為此,我們需要文化。 文化是人類生活中非生物學或社會方面的,基本上人類學習到的任何東西都是文化的一部分。[1]

一般來說,社會生活的以下要素被認為代表了人類文化:“故事、信仰、媒體、觀念、藝術作品、宗教習俗、時尚、儀式、專業知識和常識”(第 xvi 頁)。[2]

然而,文化的例子本身並不能清楚地理解文化的概念; 文化不僅僅是客體或行為。 文化還包括,

- …規範、價值觀、信仰或表達符號。 大致來說,規範是指人們在特定社會中的行為方式,價值觀是指他們所珍視的東西,信仰是指他們對宇宙執行方式的看法,表達符號是指表示,通常是指社會規範、價值觀和信仰本身的表示。(第 3 頁)[2]

總之,文化涵蓋了客體和符號,賦予這些客體和符號的意義,以及瀰漫在社會生活中的規範、價值觀和信仰。 “該定義包括兩個要素——區分一個群體或社會與其他群體的要素以及習得或學習行為的概念”。(第 43 頁)[3]

請記住,在任何特定社會中,文化並不一定都是僵化的和完全統一的。 與社會生活中的大多數要素一樣,文化是相對穩定的(因此,在結構功能主義的意義上是功能性的),但同時也是有爭議的(在衝突的意義上)。[4]

事實上,社會理論家,如米歇爾·福柯、彼得·伯格和托馬斯·盧克曼、歐文·戈夫曼和喬治·赫伯特·米德,長期以來一直指出語言是所有人類文化的基礎。 由於語言從來都不是靜止的,並且依賴於持續的使用才能存在,因此文化因此不斷地被協商[5],並且可能保持相對穩定或迅速變化,這與群體、組織、機構和社會內部持續的語言協商和發展有關。

今天許多人對文化的理解方式與 18 世紀和 19 世紀初歐洲人對文化的理解方式相同。 這種文化概念反映了歐洲社會及其在世界各地的殖民地內部的不平等。 這種對文化的理解將文化等同於文明,並將兩者與自然或非文明形成對比。 按照這種對文化的理解,有些國家比其他國家文明程度更高,有些人比其他人更有文化。 像馬修·阿諾德(1822-1888)這樣的理論家認為,文化僅僅是“世界上最偉大思想和言論”所創造的(第 6 頁)。[6] 任何不符合此類別的都被貼上混亂或無政府狀態的標籤。 從這種觀點來看,文化與耕作密切相關,耕作是人類行為的逐步完善。

實際上,文化指的是精英商品和活動,例如高階烹飪、高階時尚或高階定製、博物館級別的藝術和古典音樂。 有文化這個詞指的是瞭解並參與這些活動的人。 例如,用這種方式使用文化的人可能會爭辯說,古典音樂比工人階級的人的音樂(如爵士樂或土著人民的傳統音樂)更精緻。

以這種方式使用文化的人往往不會用複數。 他們認為,沒有不同的文化,每種文化都有其自身內部的邏輯和價值觀,而只有一套所有群體都必須承擔的文明標準。 因此,與那些認為自己有文化的人不同的群體通常不被理解為擁有不同的文化; 他們被理解為沒有文化。

在浪漫主義時代,德國的學者,尤其是那些關注民族主義的學者,發展了更具包容性的文化概念,即世界觀。也就是說,每個民族群體都以獨特的、不可通約的世界觀為特徵。雖然更具包容性,但這種文化方法仍然允許區分文明和原始或部落文化。

到了19世紀後期,人類學家已經改變了文化概念,以包含更多種類的社會,最終導致了上面概述的文化概念——客體和符號、賦予這些客體和符號的意義,以及滲透社會生活的規範、價值觀和信仰。

這種新的視角也去除了文化概念的評價性因素,而是提出了不同文化之間的區別,而不是等級。例如,精英的高階文化現在與大眾或流行文化形成對比。在這個意義上,高階文化不再指有文化的概念,因為所有人都有文化。高階文化僅僅是指特定群體的人的客體、符號、規範、價值觀和信仰;大眾文化也是如此。

如今,大多數社會學家都拒絕有文化 vs. 無文化的文化概念。相反,社會學家接受並倡導上面概述的文化定義,即它是人類社會生活的“養育”組成部分。社會學家認識到非精英人士與精英人士一樣有文化(非西方人與西方人一樣文明);他們只是擁有不同的文化。最近的研究表明,高度重視的文化觀念往往是透過對現有品味、偏好和社會不平等模式的戰略性利用而產生的,這些觀念並非體現精緻或進步,而是實際上揭示了社會政治結構內部和之間的現有權力關係。[7]

關注進化理論,人類學家假設所有人類都同樣進化,而且所有人類都有文化,這在某種程度上一定是人類進化的結果。他們也謹慎地避免使用生物進化來解釋特定文化之間的差異——這種方法要麼是種族主義的一種形式,要麼是為種族主義形式提供合法性。人類學家認為生物進化產生了包容性的文化概念,人類學家可以平等地將其應用於非文字社會和文字社會,或遊牧社會和定居社會。他們認為,在進化的過程中,人類進化出一種普遍的人類能力,即對經驗進行分類,以及用符號對其進行編碼和傳播。由於這些符號系統是習得和傳授的,它們開始獨立於生物進化而發展(換句話說,一個人可以從另一個人那裡學習一種信仰、價值觀或做事方式,即使他們沒有血緣關係)。這種符號思維和社會學習能力是人類進化的產物,它駁斥了關於自然與養育的舊論點。因此,克利福德·格爾茨[8]認為,人類生理和神經系統與最初的文化活動一起發展,而米德爾頓(1990:17 n.27)得出結論,人類“本能是文化形成的”。

這種關於文化的觀點認為,彼此隔離生活的人發展出獨特的文化。然而,不同文化的元素可以很容易地從一組人傳播到另一組人。文化是動態的,可以傳授和學習,使其成為對物理條件變化的潛在快速適應形式。人類學家認為文化不僅是生物進化的產物,而且是生物進化的補充;它可以被視為人類適應自然世界的主要手段。

這種將文化視為具有適應功能的符號系統的觀點,在不同地方有所不同,導致人類學家認為不同的文化是由持久但任意的約定俗成的意義模式(或結構)所定義的,這些意義模式在各種人工製品中具體體現出來,例如神話和儀式,工具,房屋設計和村莊規劃。因此,人類學家區分物質文化和象徵文化,不僅因為它們反映了不同型別的人類活動,而且因為它們構成了不同型別的資料,需要不同的方法來研究。

這種文化觀在第一次世界大戰和第二次世界大戰之間主導了人類學,它暗示每種文化都是有界的,必須從其自身的角度整體理解。結果是相信文化相對主義,它表明沒有“更好”或“更差”的文化,只有不同的文化。

最近的研究表明,人類文化已經逆轉了上面提到的因果關係,並影響了人類進化。[9]一個眾所周知的例子是,快速傳播的基因指令產生了允許人類消化乳糖的蛋白質。[9]這種適應在公元前 4000 年左右隨著哺乳動物的馴化在歐洲迅速傳播,因為人類開始採集動物的乳汁供食用。在此適應之前,產生允許消化乳糖的蛋白質的基因在兒童斷奶後就被關閉。因此,文化變化——飲用其他哺乳動物的牛奶——最終導致了人類基因的變化。因此,基因導致了文化,而文化現在又作用於基因。

文化中另一個對於理解該概念至關重要的元素是抽象層次。文化涵蓋從具體的文化客體(例如,對藝術作品的理解)到微觀的個人間互動(例如,父母或監護人對孩子的社會化)到對整個社會的影響(例如,美國清教徒的根源可以用來證明民主輸出的合理性——就像伊拉克戰爭一樣)。[10]在試圖理解文化概念時,重要的是要記住,該概念可以具有多個層次的含義,並且這些層次中的每一個都可能以複雜的方式相互作用。[11]

關於文化,需要理解的一點是,它是社會生活元素的一種人為分類。正如格里斯沃爾德所說:

- 現實世界中不存在文化或社會。只有人工作、開玩笑、撫養孩子、戀愛、思考、崇拜、戰鬥和以各種各樣的方式行事。將文化作為一個東西,社會作為另一個東西來談論,就是在人類經驗的兩個不同方面之間進行分析區分。理解這種區別的一種方法是,文化代表人類存在的表達性方面,而社會代表關係(通常是實際)方面。(第 4 頁)[2]

在上面引文中,格里斯沃爾德強調文化與社會是截然不同的,但同時肯定這種區分,就像所有分類一樣,是人為的。人類不會以一種與社會分離或截然不同的方式來體驗文化。文化和社會其實是同一枚硬幣的兩面;一枚構成社會生活的硬幣。然而,兩者之間的區別,雖然是人為的,但卻在許多方面是有用的。例如,在探索規範和價值觀如何代代相傳以及回答不同文化背景的人之間的文化衝突問題時,文化和社會之間的區別特別有用(例如,日本人和美國人)。此外,這種區別對於闡明特定社會結構的歷史發展,以及社會內部和社會之間社會不平等的持續或消失也很有用。 [12]

亞文化 & 反文化

[edit | edit source]

亞文化是一種由更廣泛文化中少數人共享和積極參與的文化。一種文化通常包含許多亞文化。亞文化包含了它們所屬的更廣泛文化的大部分內容,但在細節上可能存在很大差異。一些亞文化取得了如此的地位,以至於它們獲得了自己的名稱。亞文化的例子包括:騎摩托車的人、軍隊文化、小馬駒粉絲和星際迷航粉絲(星際迷航迷)。

反文化是一種亞文化,它的一些信仰、價值觀或規範挑戰甚至與它所處的社會主流文化相矛盾。 [13] 美國反文化的例子包括:1960 年代的嬉皮士運動、綠色運動、一夫多妻制者、女權主義團體、BDSM 社群和LGBTQ 社群。

亞文化將那些因社會標準而感到被忽視的志同道合的人聚集在一起,並使他們能夠發展出一種身份認同感。 [14] 亞文化可能是由於成員的年齡、種族、階級、位置或性別而與眾不同的。決定亞文化獨特性的特徵可能是語言、審美、宗教、政治、性、地理或多種因素的組合。亞文化成員通常透過一種獨特且具有象徵意義的風格來表明他們的成員身份,這種風格包括時尚、舉止和黑話。 [14]

民族中心主義 & 文化相對主義

[edit | edit source]民族中心主義是指主要從自身文化角度看待世界的傾向。許多人聲稱民族中心主義存在於每個社會中;具有諷刺意味的是,民族中心主義可能是所有文化共有的東西。

該詞由威廉·格雷厄姆·薩姆納創造,他是社會進化論者,也是耶魯大學政治與社會科學教授。他將其定義為,“一種凝聚力、內部同志情誼和對內群體的奉獻精神,它伴隨著對任何外群體的優越感,以及隨時準備為內群體利益對抗外群體的意願。” [15] 民族中心主義通常包含一種信念,即自己的種族或民族群體是最重要的,或者其文化的某些或所有方面優於其他群體。在這種意識形態中,個人會根據自己的特定種族或文化來判斷其他群體,尤其是在語言、行為、習俗和宗教方面。它還涉及無法承認文化差異並不意味著與自己種族不同的群體處於劣勢。

社會學家研究民族中心主義是因為它在社會生活的各個方面發揮著作用,從政治到恐怖主義。 [16] 這也是社會學家經常成為倡導者的領域,因為他們試圖向持有民族中心主義偏見的人揭露這些偏見,目的是幫助人們意識到這種偏見很少有利於社會團結和和平的人際關係。

文化相對主義是指文化概念和價值觀無法完全翻譯成或完全理解為其他語言的信念;即特定的文化製品(例如儀式)必須在它所屬的更大的象徵系統中才能被理解。

文化相對主義的一個例子可能是來自特定語言(甚至來自一種語言中的特定方言)的俚語詞。例如,西班牙語中的“tranquilo”直接翻譯成英語中的“平靜”。但是,它可以用在比僅僅用作形容詞(例如,海洋很平靜)更多的方式。Tranquilo 可以是命令或建議,鼓勵他人“冷靜下來”。它也可以用來緩和爭端中的緊張局勢(例如,大家都放鬆點)或表明一定程度的鎮定自若(例如,我很冷靜)。這個詞沒有清晰的英語翻譯,為了完全理解它在多種可能的用法中,文化相對主義者會爭辯說,有必要完全沉浸在使用該詞的文化中。

文化理論

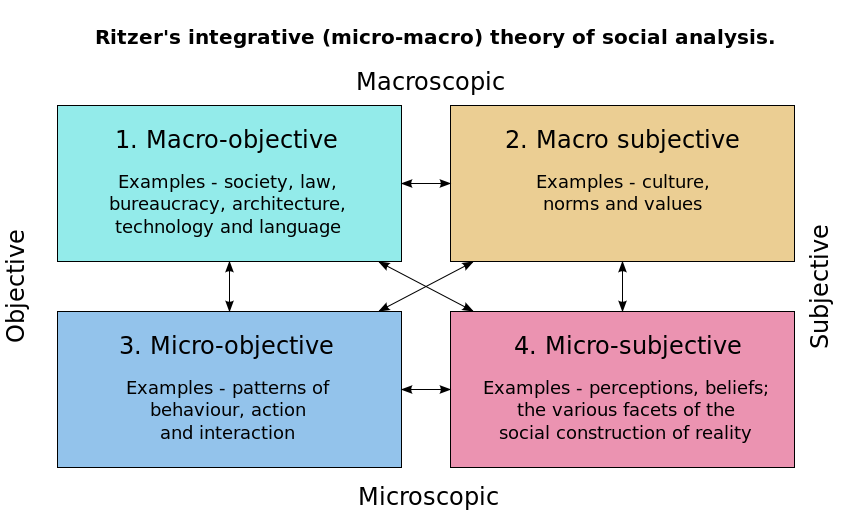

[edit | edit source]雖然有許多理論方法被用來理解“文化”,但本章只使用一個模型來說明社會學家是如何理解這個概念的。這個模型是裡澤爾提倡的一種整合主義模型。 [17] 裡澤爾在他的社會學模型中提出了四個高度相互依存的要素:宏觀客觀要素(例如,社會、法律、官僚主義)、微觀客觀要素(例如,行為模式和人際互動)、宏觀主觀要素(例如,文化、規範和價值觀)以及微觀主觀要素(例如,感知、信仰)。這個模型在理解文化在社會學研究中的作用方面特別有用,因為它提出了兩種理解文化的軸線:一種是從客觀(社會)到主觀(文化和文化解釋);另一種是從宏觀層面(規範)到微觀層面(個人層面信仰)。

如果用它來理解特定的文化現象,比如抽象藝術的展示, [18] 這個模型描述了文化規範如何影響個人行為。這個模型還假設,個人層面的價值觀、信仰和行為反過來可以影響宏觀層面的文化。實際上,這是大衛·哈雷發現的一部分:雖然確實存在基於階級的文化差異,但這些差異並非階級所獨有。抽象藝術的展示者不僅傾向於屬於上層階級,而且還受僱於藝術生產行業。這表明,藝術品味中涉及多個層次的影響——除了個人喜好之外,還有廣泛的文化規範和小規模的職業規範。

文化的功用

[edit | edit source]文化也可以被視為在社會生活中發揮特定功能。格里斯沃爾德認為,“對文化的社會學分析從文化提供方向、避免混亂,並將行為引導到某些行動路線而避開其他路線的前提開始。” [2] 格里斯沃爾德透過解釋這一點再次強調:“群體和社會需要對自己的集體表徵來激發團結和相互支援的情緒,而文化則滿足了這種需要。” [2] 換句話說,文化可能具有一定的功利主義功能——由於共同的理解和意義而維持秩序。

另一方面,文化也可以用來創造和維持社會不平等。根據柯林斯的說法, [19] 關於種族、階級、性別和性別的文化觀念可能被用來解釋和證明社會層面的壓迫和特權模式,使社會人相信現存的不平等僅僅反映了事物一直以來的方式。因此,社會正義和平等的努力通常必須克服那些導致統治者和被統治者盲目接受現存社會秩序為自然或不可避免的文化模式。在柯林斯之後,一些社會學家探索了透過文化實踐維持的共同理解和意義是否抵制或再現了少數群體的持續性從屬。

文化變革

[edit | edit source]認為文化是象徵性編碼的,因此可以從一個人傳授給另一個人,這意味著文化雖然有邊界,但可以改變。文化既容易改變,又抗拒改變。抵抗可能是來自習慣、宗教、科學以及文化特徵的整合和相互依存。[20] 例如,在許多文化中,男人和女人有互補的角色。一方可能希望改變影響到另一方,就像 20 世紀下半葉西方文化中發生的那樣(例如,婦女運動),而另一方可能抗拒這種改變(可能是為了維護有利於自己的權力失衡)。此外,將人類劃分為只有兩種性別(例如,男性和女性)在文化上抹去了雙性人的生物學和遺傳現實,併為對出生時性別分類超出男性/女性的個體進行生殖器切割提供了理由。[21] 然而,改變對雙性人進行嬰兒生殖器切割的科學和醫療實踐仍然很困難,因為文化信仰促進了和強制了兩種性別,它們有各自的,但“互補的”角色。

文化變革可能有許多原因,包括:環境、發明以及與其他文化的接觸。例如,上一個冰河時代的結束幫助促進了農業的出現。[22] 另一個極大地改變文化的發明是避孕藥的開發,它改變了女性對性行為的態度。在避孕藥問世之前,女性因性行為而懷孕的風險很高。避孕藥問世後,懷孕的風險大大降低,這增加了異性戀者在婚外進行性行為的意願。[23] 同樣,電視的出現也大大降低了美國人對公民生活的參與度。[24]

幾種關於文化如何變化的理解來自於人類學。例如,在傳播理論中,某事物的形式從一種文化轉移到另一種文化,但其意義卻沒有改變。例如,阿努比斯神像起源於埃及文化,但已傳播到許多文化。它最初的意義可能已經喪失,但現在被許多新時代宗教的從業者用作力量或生命力的神秘符號。

文化之間的接觸也會導致文化融合。文化融合有不同的含義,但在這種情況下指的是用另一種文化的特徵來取代一種文化的特徵(透過強制、談判或協議),就像許多美洲原住民在歐洲人佔領他們的土地時發生的那樣。許多美洲原住民被同化到歐洲人的規範、信仰和價值觀中,從宗教到撫養孩子的方式,因為歐洲人認為原住民無法接受這些文化習俗。然而,當原住民證明他們能夠以非歐洲的方式實踐宗教和育兒時,許多人被處死,被送到改造營,或者被遷到未開墾的西部土地上,在那裡他們被要求根據歐洲的價值觀和習俗建立自己的社群。[25] 在個人層面相關的過程是同化和文化移植,兩者都指的是個人接受不同的文化,這可能是透過強制或選擇實現的。

格里斯沃爾德概述了另一種文化變革的社會學方法。[2] 格里斯沃爾德指出,文化似乎來自個人,但也有更大的、集體性的、持久的文化,它不可能是單個個人的創造,因為它早於和晚於個人和文化貢獻者。作者提出了一個社會學視角來解決這一衝突,

- 社會學提出了一種替代方案,既不同於極端的不令人滿意的一成不變的觀點,也不同於非社會學的個人天才的觀點。這種替代方案認為文化和文化作品是集體的,而不是個人的,創造。我們最好理解特定的文化物件...不是將其視為其創造者的獨一無二之物,而是將其視為集體生產的成果,本質上是其起源的社會性。(第 53 頁)

那麼,格里斯沃爾德認為,文化是透過個人的情境依賴和社會定位行為而改變的;宏觀層面的文化影響著個人,而個人反過來又可以影響同一文化(另見本文前面關於符號互動論的討論)。這種邏輯有點迴圈,但它說明了文化如何隨著時間的推移而發生變化,但仍能保持某種程度的穩定。

當然,這裡需要認識到格里斯沃爾德談論的是文化變革,而不是文化的實際起源(例如,“沒有文化,然後突然有了文化”)。由於格里斯沃爾德沒有明確區分文化變革的起源和文化的起源,因此似乎格里斯沃爾德在這裡是在為文化的起源辯護,並將這些起源定位在社會中。這既不準確,也不代表社會學家對這一問題的清晰思考。文化,就像社會一樣,自人類誕生之日起就存在(人類是社會和文化生物)。社會和文化共存,因為人類有社會關係,並且這些關係與意義聯絡在一起(例如,兄弟、戀人、朋友)。[26] 文化作為一種超級現象,沒有真正的開始,除非從人類(智人)有開始的意義上說。因此,文化起源的問題就變得毫無意義了——它與我們一樣長久存在,並且很可能在我們存在的時候繼續存在。

文化社會學:文化研究

[edit | edit source]社會學家如何研究文化?研究文化的一種方法屬於“文化社會學”,它將文化研究與對現象的文化理解相結合。格里斯沃爾德解釋了文化社會學家如何開展他們的研究,

- ...如果要了解某個特定群體,人們會尋找他們用以自我表達的方式...社會學家也可以從另一個方向,即從對特定文化物件的分析入手來進行這種集體表達過程;如果我們要了解一個文化物件,我們會尋找它如何被某個群體用來代表該群體。(第 59 頁)[2]

文化社會學家尋找人們如何從周圍的各種文化元素中為自己的生活賦予意義。文化社會學的一個特別清晰的例子是伊萊賈·安德森對北頓村的研究。[27] 安德森在他的書中對許多事情感興趣,但有兩個文化成分突出。首先,安德森正在研究兩個文化和社會經濟特徵截然不同的街區的邊界。由於這兩個街區截然不同,但又共享邊界,因此這個研究地點為探索文化提供了很多機會。不出所料,文化衝突是探索文化和文化互動作用的最佳場景。此外,安德森還對這些街區中的個人如何協商人際互動感興趣,特別是當來自村莊(中產階級到上層中產階級,主要是白人)的個人被迫與來自北頓地區的成員(下層階級和貧困的黑人)互動時。

安德森的方法是參與式觀察和訪談的結合。但從上面格里斯沃爾德的引文中可以看出,安德森在這些訪談和觀察中的重點是自我呈現。安德森經常根據他們的穿著、行為、態度、信仰和觀點來描述他採訪和觀察的個人。當他與越來越多的個人互動時,模式開始出現。具體來說,穿著特定服裝的人以類似的方式行事。例如,那些穿著商業服裝(即使是遛狗時)的人——雅皮士——對村莊的未來有特定的看法:他們有興趣提高房產價值,以最大化他們的投資。服裝文化意義的另一個例子是,年長的黑人男性故意穿著釦子襯衫和領帶,因為這種特定服裝的文化象徵意義:它向文化局外人表明穿著者是精緻的,並且不同於控制著許多北頓街角的運動服穿著的毒販。

最終,安德森的目標是開發一種關於街頭智慧個人的型別學:那些能夠在街上處理尷尬和不舒服的人際互動的人,他們能夠毫髮無損地從互動中脫身。雖然他開發了對這類人的一個鬆散的描述,但這裡需要理解的重要部分是他如何探索文化的這些方面。首先,他發現了一個呈現文化衝突的文化邊界。當個人必須公開協商意義時,這使得社會學家更容易地梳理出文化。此外,安德森觀察了文化代代相傳(即,社會化),但也觀察了文化表達(服裝、行為等)所提供的自我表達。透過多年的觀察,安德森對文化的這些要素有了深刻的瞭解,這使他能夠理解它們是如何相互作用的。

結論

[edit | edit source]那麼什麼是文化?最簡單的理解是特定社會的生活方式,文化包含各種方面,包括但不限於:規範、價值觀、信仰或表達符號。因此,文化可以包含任何在人群中提供意義或可以賦予意義的事物。正如本章開頭所示,同一個物體或符號可能在不同的文化中具有不同的含義。牛遍佈全球,是這方面的典型例子。每個文化對牛的理解和意義都有自己的解釋。在美國,我們日常生活中最常看到牛是食物,但在印度,許多人將牛視為精神生活中敬畏的物件。然而,文化並非一成不變。它容易發生變化,有時變化緩慢,不易察覺,有時變化迅速,更容易觀察到。例如,近年來全球化興起,有證據表明印度正在轉向更多地消費牛肉和牛肉製品。只有時間才能證明,由於全球化,亞洲印度文化對其對牛的感知和對待方式是否會發生巨大轉變。

- Blair-Loy, Mary. 2001. "Cultural constructions of family schemas: The case of women finance executives". Gender & Society, 15(5): 687-709.

- Bourdieu, Pierre. 1980. The Logic of Practice.

- Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction. Cambridge: Harvard University.

- Emerson, Rana A. 2002. "'Where my girls at?': Negotiating Black womanhood in music videos". Gender & Society, 16(1): 115-135.

- Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnomethodology.

- Hamilton, Laura, and Armstrong, Elizabeth A. 2009. "Gendered sexuality in young adulthood: Double binds and flawed options". Gender & Society, 23(5): 589-616.

- Milkie, Melissa A. 2002. "Contested images of femininity: An analysis of cultural gatekeepers' struggles with the 'real girl' critique". Gender & Society, 16(6): 839-859.

- 是否存在沒有文化的 人類?

- 文化在人類與其他生物的競爭中扮演什麼角色?

- 是否有一些文化比其他文化更好?

- 你能衡量文化嗎?

- ↑ Valentino, Lauren, and Stephen Vaisey. 2022. “Culture and Durable Inequality.” Annual Review of Sociology 48(1):109–29. doi: 10.1146/annurev-soc-030320-102739.

- ↑ a b c d e f g Griswold, Wendy. 2004. Cultures and Societies in a Changing World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

- ↑ Gusfield, Joseph R. Culture. Contexts. 2006; 5(1):43-44.

- ↑ Butler, Judith. 2008. “Sexual politics, torture, and secular time.” The British Journal of Sociology 59:1-23.

- ↑ Schwalbe, Michael, Sandra Godwin, Daphne Holden, Douglas Schrock, Shealy Thompson, and Michelle Wolkomir. 2000. “Generic Processes in the Reproduction of Inequality: An Interactionist Analysis.” Social Forces 79: 419-452.

- ↑ Arnold, Matthew, Culture and Anarchy, 1882. Macmillan and Co., New York. Online at [1].

- ↑ Koontz, Amanda. 2010. “Constructing Authenticity: A Review of Trends and Influences in the Process of Authenticating Cultural Products.” Sociology Compass 11(4): 977-988.

- ↑ Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York. ISBN 0465097197.

- ↑ a b Laland, Kevin N., John Odling-Smee, and Sean Myles. 2010. “How culture shaped the human genome: bringing genetics and the human sciences together.” Nat Rev Genet 11:137-148.

- ↑ Wald, Kenneth D. 2003. Religion and Politics in the United States. Fourth ed. New york: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

- ↑ Pierre Bourdieu. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, trans. Richard Nice, 1984. Harvard University Press.

- ↑ Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.

- ↑ Roszak, Theodore, The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, 1968/1969, Doubleday, New York, ISBN 0385073291; ISBN 978-0385073295.

- ↑ a b Hebdige, Dick (1979). Subculture: The Meaning of Style (Routledge, March 10, 1981; softcover ISBN 0-415-03949-5.

- ↑ William Graham Sumner, War and Other Essays, ed. Albert Galloway Keller (New Haven: Yale University Press, 1919).

- ↑ Juergensmeyer, Mark. 2003. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, 3rd Edition. 3rd ed. University of California Press.

- ↑ Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2004. Modern Sociological Theory. sixth ed. Boston, MA: McGraw Hill.

- ↑ Halle, David. 1993. Inside Culture: Art and Class in the American Home. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- ↑ Collins, Patricia Hill. 2005. Black Sexual Politics: African Americans, Gender, and the New Racism. Routledge.

- ↑ Emerson, Michael O., and Christian Smith. 2001. Divided by Faith: Evangelical Religion and the Problem of Race in America. Oxford University Press, USA.

- ↑ Haas, Kate. 2004. Who will make room for the Intersexed? American Journal of Law and Medicine 30(1): 41 - 68.

- ↑ Diamond, Jared. 2005. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. 1st ed. W.W. Norton & Co.

- ↑ Coontz, Stephanie. 2000. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. Basic Books.

- ↑ Putnam, Robert D. 2001. Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community. 1st ed. Simon & Schuster.

- ↑ Loewen, James W. 1995. Lies my Teacher Told me. The New Press.

- ↑ Leakey, Richard. 1996. The Origin of Humankind. New York: BasicBooks.

- ↑ Anderson, Elijah. 1990. Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban Community. Chicago, IL: University of Chicago Press.

有關文化的其他社會學研究,請參閱 符號互動研究學會 和 美國社會學協會,文化部門