文化人類學/人類學方法

文化互動導致了進步和侵略性互動,因為這些文化的演化彼此之間不受影響。在一個文化中被認為是良好禮儀的行為,在另一個文化中可能被認為是一種冒犯性的姿態。由於這種情況不斷發生,文化互相推動著彼此發生改變。人類之間的生物學差異總結在自然選擇和進化的概念中。人類變異基於這樣的原理:性繁殖基因重組導致性狀發生變異。這些性狀是可變的,並且可以代代相傳。它還依賴於差異繁殖,即環境無法支援無限的種群增長,因為並非所有個體都能發揮其全部繁殖潛力。

人類變異的一個例子可以在克萊因中找到。克萊因是指物種種群之間的遺傳變異,這些種群在繁殖方面是隔離的(例如人類膚色變異)。人類膚色變異是一種選擇性適應,與種群與赤道的距離有關。由於人類種群中的色素沉著特徵,出現了一個系統和術語來對不同的變異進行分類。這個類別被稱為種族。赤道地區的居民由於其較深的皮膚色素沉著而具有選擇性優勢,而更北方的居民對進化出較深的色素沉著則沒有那麼大的選擇壓力,因此具有更淺的膚色。其他克萊因包括身高和頭髮型別的差異。

民族誌是人類學以及其他現代社會科學中使用的一種核心現代研究方法。民族誌是對一種文化、亞文化或微文化的個案研究,研究人員沉浸在該文化中進行研究。

在民族誌出現之前,沉浸式研究占主導地位的方法是單線性方法。這導致殖民者認為自己有權制定“現代”或“原始”文化的規則,並利用這些自行制定的理由來統治新殖民地,以其人民進步的名義。這種觀點隨著弗朗茲·博阿斯等人類學家的出現而受到質疑,他們提出了我們今天所擁有的文化演化的多線性模型。這個模型更接近地反映了世界各地不同文化以不同方式進步的現實,並突出了將一種文化稱為“原始”相對於另一種文化的不可能性。這些文化並非彼此演變,而是彼此獨立地演變為其他文化。

早期人類學的一個主要問題是對二手資訊的依賴,而缺乏對文化的任何第一手研究。“書齋人類學家”會從軍事部署、商人、傳教士那裡收集資訊,而不是進行第一手接觸。書齋人類學家通常指的是 19 世紀末和 20 世紀初的學者,他們在沒有經過人類學常規步驟(田野調查或實驗室工作)的情況下得出結論。然後,他們根據這些資料做出荒謬的理論。這導致了對這些文化的極高程度的偏見,比第一手研究更為嚴重,而且不像今天的人類學那樣具有科學性。這些偏見變成了今天仍然普遍存在的刻板印象。這種形式的研究推動了殖民地原始文化敘述的很大一部分,並迫使民族誌的適應。

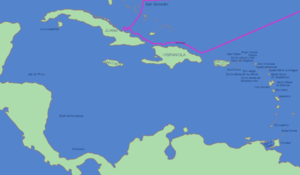

民族誌或沉浸式案例研究方法必須消除謠言,並透過巨大的努力更深入地理解文化。這一點在布萊特·戴爾對託巴哥島一個村莊的研究中非常明顯,[1]名為《介於兩者之間:在託巴哥島一個村莊裡遇見男人》。首先,他清楚地表明瞭自己的偏見,他是一名男性研究人員,主要與該社會中的男性打交道,因為那裡存在高度性別化的文化。他非常謹慎地解釋說,他不是在尋找男人“做什麼”,而是在尋找他們“說什麼和做什麼來成為男人”。他的研究專案的目的是展示民族誌研究專案的價值,以及他在這種文化中的經歷以及他在研究中遇到的侷限性。他既有作為局外人的侷限性,也有作為男性的侷限性,只能看到這些人中的一半如何描繪他們的文化,即使是透過一個局外人的眼光,帶著他自己的偏見,在論文中儘可能清楚地說明。這就是民族誌的價值,它可以讓研究人員進一步瞭解他們的研究,同時儘可能保持客觀,突出弱點,以及需要來自不同性別和背景的人進行進一步的研究。

民族誌類比是一種方法,根據對現存人群使用情況的觀察和記載,推斷古代遺址或人工製品的使用或意義。

我們可以透過觀察類似的工具在現存或近期社會中的使用情況來推斷古代工具的使用情況。透過類比,我們可以推測舊工具有相同的使用方法。

在人類學中,有幾種型別的田野調查方法在進行研究時使用。下面我們將更深入地介紹幾種常用的田野調查方法。

觀察方法被認為是最不具侵入性的方法,人類學家將自己最小程度地融入到他們正在研究的社會中,並透過口頭交流收集資料,同時儘量不干擾該文化。

這組方法側重於社群互動,透過語言進行。它通常包括與研究物件群體成員進行許多開放式訪談。研究人員力求儘可能多地瞭解社群的歷史以及社群中個人的情況,以便全面瞭解他們的文化是如何運作的。訪談可以單獨進行,也可以與社群內的焦點小組進行,根據年齡、地位、性別和其他有助於社群內部差異的因素進行。

這種型別研究通常力求建立一種開放式對話,稱為辯證法,資訊在研究人員和研究物件之間來回流動。將這種情況看作兩個人之間關於家庭作業或即將到來的考試的對話。這種辯證法對社會生產資料的客觀性提出了挑戰。透過反思意義的主體間建構來應對這一挑戰。這導致人類學家重視他們在民族誌寫作中的反思能力。由於許多人類學家也希望幫助他們工作的社群以他們自己的方式在他們自己文化的限制內做出改變,在某些情況下,客觀性被拋棄,取而代之的是以社群為基礎的行動主義和社會變革。

參與式觀察是人類學田野調查的一種方法,用於收集資料,使人類學家必須在他們自己與所研究的文化之間建立密切的關係。這種方法要求人類學家參與特定文化的一部分社會活動。這包括但不限於透過做筆記、吃提供的食物和參加節日活動來觀察文化成員。參與式觀察的目標是以該社會成員的身份參與文化,同時觀察和研究文化。例如,如果一個人類學家參加了美洲原住民部落的聚會,並記錄下他們所展示的能量和傳統,就可以算作參與式觀察。這位人類學家可以參加一些活動,比如臉部彩繪或唱歌,並吃原住民吃的東西。然後將在此次觀察中收集到的資訊記錄下來,並進行反思,以進一步瞭解所研究的文化。這種觀察方法有助於人類學家與該文化的成員建立更深層的聯絡,並幫助其他人更深入地瞭解他們的文化。這種經歷可能會導致個人向人類學家敞開心扉,使他們能夠理解比對文化的文化外視角更深入的內容。

非參與式觀察

[edit | edit source]與參與式觀察形成對比的是非參與式觀察,這是人類學中透過進入社群但與文化中的成員互動有限來收集資料的方法。可以將這種人類學家比作牆上的蒼蠅。研究人員經常使用的文化外方法,用於檢查被試之間以及他們周圍環境的互動細節。透過非參與式方法可以記錄諸如身體行為(例如目光接觸、面部表情)和言語風格(例如音調)之類的詳細研究,但在觀察社會環境時通常更喜歡文化內方法。透過非參與式研究收集的資料的一個例子是,估計一個家庭中女性穿高跟鞋的頻率,方法是根據地毯的磨損程度。

非參與式觀察雖然在提供一些研究方面有效,但也存在侷限性。其中之一是觀察者效應。這是由於研究者的存在對參與者的行為產生了影響。研究者可以使用田野筆記、抽樣和資料的系統方法來確保和增加舒適的互動。在使用非參與式觀察方法時,研究者的觀點可能與參與者在特定問題上的觀點相沖突。解決這個問題並對研究做出更完整和無偏見的態度的唯一方法是同時使用非參與式方法和參與式方法。

民族誌方法

[edit | edit source]文化資料呈現為直接可觀察的物質物品、個人行為、表演、思想和安排,這些東西只存在於人們的腦海中。從文化概念的角度來看,人類學家必須首先將所有這些元素視為一個連貫系統中的符號,並且必須注意文化背景和文化實踐者賦予的意義來記錄觀察結果。這些要求可以透過兩種主要的調查方法來滿足:參與式觀察和關鍵知情人訪談。

在初始的定向或進入階段之後,這可能需要 3 個月或更長時間,研究人員會遵循一個更加系統的正式訪談計劃,其中涉及與研究假設和專業主題相關的問卷。選擇知情人的方法有很多種。通常會選擇一些關鍵知情人進行深入訪談,因為對文化模式的調查通常需要進行長時間的反覆開放式訪談。選擇這麼少的樣本數量無法嚴格保證樣本的代表性,因此人類學家必須謹慎選擇那些知情且可靠的受試者。民族誌研究人員還會培訓知情人系統地報告文化資料,並在訪談序列展開時識別出重要的文化元素和相互聯絡。

關鍵知情人的選擇被稱為判斷抽樣,對於以定性研究為特徵的民族誌來說尤其重要。人類學家還經常需要進行定量研究,從中可以得出經統計驗證的推論。因此,他們必須根據封閉式問卷設計構建更大的隨機樣本或總人口普查,以進行更窄範圍的訪談。其他重要的定量資料可能包括對諸如農場規模、作物產量、每日熱量攝入,甚至血壓等專案的直接測量,具體取決於人類學家的研究重點。除了書面觀察和記錄外,研究人員還經常以其他形式提供民族誌表現形式,例如收集的文物、照片、錄音、電影和影片。它比較和分析不同人的特徵以及他們之間的關係(比較文化、社會、行為)。

比較方法

[edit | edit source]從人類學研究開始以來,比較方法一直是允許對來自多個來源的資訊和資料進行系統比較的一種方式。它是測試關於文化共同演化、文化實踐對環境的適應以及世界各地地方語言中親屬關係術語等主題的多個假設的常用方法。比較方法可能看起來像是一種過時的田野資訊收集形式,但這種方法在現代人類學研究中仍然很普遍。這種資訊收集形式的應用旨在比較全球化,全球化使用這種方法的一個版本,稱為多地點民族誌,透過從許多不同的社會環境中收集的參與式觀察來進行。比較研究方法的另一種形式透過人類關係地區檔案來展示,該檔案收集和整理了來自世界各地數百個社會的人類學文字。這些檔案涵蓋了從親屬關係系統型別到人類文化中發現的貿易實踐等各個主題。

人類學家露絲·梅斯(Ruth Mace)——專門研究進化生態學的人類學家——和馬克·佩傑爾(Mark Pagel)在他們的文章人類學比較方法中探討了人類學研究的比較方法。他們解釋了在過去十年中,人類學其他分支的擴充套件很多,包括文化多樣性作為一項科學事業。這就是那些對文化進化感興趣的人以及那些研究其他人類科學的人使用比較方法的時候。然而,“文化不能被視為獨立的,以用於調查跨文化趨勢”,因此它們必須相互關聯地進行研究:兩種或多種文化如何共同發展,或者它們如何一起進行研究,具有勾勒出比較方法的整個前提的能力。這種方法已經使用了數百年,它仍然是世界各地人類學家主要研究形式之一。

反省性

[edit | edit source]反省性是指研究者對他們可能對研究產生的影響的認識。它涉及對研究者自身對研究物件及其發現的貢獻和影響的持續意識和評估。這個原則也許最初是由威廉·托馬斯提出的,被稱為“托馬斯定理”。文化人類學中的田野調查是一種反省性的體驗。人類學家必須始終意識到,他們收集的資訊可能會受到他們倫理觀點或政治立場的扭曲。即使人類學家在那個文化中的存在也會影響他們得到的結果。反省性田野調查必須尊重對詳細、準確資訊的收集,同時也要密切關注研究的倫理和政治背景、研究者的背景以及知情人的充分合作。在我們的日常生活中,反省性被用來透過將我們的文化與其他文化進行比較來更好地瞭解自己。例如,當有人談論他們的宗教時,你可能會立即不同意他們宗教的某些特定方面,因為你沒有像他們那樣成長起來信仰它。透過反省,一個人將能夠認識到自己的偏見。一些人類學家將這種方法推向了極致,例如瑪格麗特·威爾遜,她以反省性的自傳方式寫了她的書《跳舞以免我們都倒下》;這解釋了她無法完全融入巴西社會的原因。[2]

主體間性

[edit | edit source]主體間性是指人們對彼此的認識和感知,從而產生對他人認識的理解。這一概念最初由現象學的主要創始人埃德蒙德·胡塞爾提出,它為“思考人類如何解釋、組織和再現特定形式的社會生活和社會認知提供了一個理論框架”。主體間性由五個主要原則定義。第一個原則是,主體間性不僅限於將自己的心理狀態與他人的心理狀態匹配的概念。主體間性不是單向的,而是相互理解的一種形式。胡塞爾論文中的第二個論點是,主體間性建立在我們都擁有同一個世界的原則之上,因此,如果兩個人“交換位置”,這個世界將以同樣的方式呈現。透過移情洞察,人類實現了Platzwechsel,這是一個在象棋中用來表示“位置交換”的術語。第三個論點是,主體間性透過移情使用創造了世界觀的綜合。儘管在呈現的關係中可能存在不同的視角,但透過共享知識的雙邊洞察,人們認為集體世界是相同的。第四個論點是,主體間性必須先於有意義的互動,以及“自我反思的可能性、自我發現、進行任何懸置的能力以及所有交流的可能性,以及建立一個傳播性的周圍世界”。換句話說,主體間性不是交流的結果,而是交流發生的必要條件。最後,第五個論點是,主體間性是人類學家必須用它來審視自己工作的原則。為了正確地描述一群人,必須與他人建立關係,並透過經驗推斷感知。

參與式行動研究

[edit | edit source]這種特定方法需要社群對變革的承諾。它分五個步驟進行

- 關於流程的教育或建立對話

- 集體調查

- 集體解釋

- 集體行動

- 轉型:自我決定和賦權

由於這種型別研究的內在特性(理想情況下由與社群有密切聯絡或成員關係的人進行),它通常非常適用於社群情況。該研究是對社群成員對社群行為的分析。他們不僅有必要,也有動力去解決這個問題,而且他們已經與其他社群成員建立了重要的融洽關係,這使他們能夠更好地解決和分析這個問題。該過程的動態屬性允許持續的重新評估和改變。這種迴圈或定期重複的趨勢可以在沒有外部貢獻或援助的情況下,發展成社群中的健康適應模式。

三角測量法

[edit | edit source]三角測量法是“在對同一現象的研究中結合多種方法”。[3] 它用於透過個人視角或多種方法來研究單個主題。它通常是首選的研究方法,因為它可以結合所有研究方法以獲得最佳結果。它結合了定性和定量實踐。定性實踐為三角測量法提供了其探究結果。定量實踐為其提供了驗證結果。它將科學方法與觀察方法相結合。根據《行政科學季刊》,它是一種“當兩種或多種不同的方法被發現一致併產生可比資料時的交叉驗證工具”。[4] 三角測量的基礎依賴於一種形式的研究的薄弱,而另一種形式的研究則彌補了這種不足。依賴一種形式的研究會導致偏見。測量資料的普遍問題是,被研究的個人或群體傾向於告訴你他們想讓你聽到的,而不是全部真相。三角測量透過讓研究人員有機會參與被研究物件的個人、自我報告和觀察方法,從而有助於防止偏見。抽樣偏差通常意味著研究人員沒有時間覆蓋他們關注的整個群體。或者他們專注於他們認為社會的重要部分,而沒有研究不太重要的方面。三角測量可以結合電話研究、面對面訪談和線上調查,以確保研究人員獲得最準確的結果。總之,田野工作的三角測量法可以結合研究的所有方面,以產生最準確和詳細的結果,透過不同的視角和各種來源,最終形成最準確的文化模型。

分析型別

[edit | edit source]定性分析與定量分析

[edit | edit source]定量研究可以用數字表示,而定性資料則不能。

定量研究更關注透過調查、民意調查和人口普查等手段獲得的硬資料。這種型別的研究對以下方面感興趣:受訪者中同意某一陳述的比例,文化中屬於某個組織的人數,或者一個國家中說母語的人數,以及雙語或只說外語的人數。這種研究方法通常需要一個大的隨機樣本群體。它完全關注透過統計資料和記錄的事件、參與者和地點獲得的硬證據(數量)。

定性研究通常是描述性的或軼事性的,不適合定量資料的分析。定性研究是深入研究,試圖瞭解事物發生的原因。在人類學中,定性研究包括參與和觀察。它經常跨越學科界限,偏離單個主題或正在研究的變數。由於獲得定性資料需要特定的融洽關係,因此它通常需要較小的樣本量。

實證主義方法

[edit | edit source]這種方法在18世紀後期流行起來,是直到20世紀70年代使用的主要人類學方法。它基於實證主義的核心思想,實證主義是一種理論,認為神學和形而上學是早期的不完善的知識模式,而積極的知識是基於自然現象及其屬性和關係,這些屬性和關係透過科學方法得到驗證。[1] 實證主義方法的主要目標是產生客觀知識,即關於人類的知識,這種知識在所有時間和地點對所有人都是真實的。理想的實證主義方法是在實驗室中由物理學家進行,產生具體的結果。人類學家將這種方法應用於他們自己的研究,透過在不同文化中測試相同條件下的假設。這種方法在記錄以前未知的不同民族的資料方面非常成功,但它經常是關於一種生活方式的客觀事實,在這種生活方式中,所討論的文化中的人被視為實驗室中的受試者,而不是真正的人類。最終,這種方法被改編成反省方法,以更好地展示社群內部存在的關係以及人類學家與被訪者的互動。

實證主義方法需要使用科學方法。研究人員對社會行為或狀況進行觀察,構建一個關於觀察原因或結果的假設,測試假設,然後分析結果。[2]

民族誌分析

[edit | edit source]Spradley將民族誌描述為與演繹型別的社會研究不同,因為它包含民族誌研究的五個步驟:選擇問題、收集資料、分析資料、形成假設和寫作。所有五個步驟同時進行(第 93-94 頁)。

在他的書中,Spradley描述了四種民族誌分析型別,它們基本上是相互建立的。第一種分析型別是領域分析,它是“尋找文化知識的更大單元”(第 94 頁)。其他幾種分析型別是分類分析、成分分析和主題分析。

Spradley關於民族誌分析的所有理論都依賴於他對研究人員應該尋找參與者對自己生活的意義的信念。這些意義透過符號表達,這些符號可以是詞語,也可以是非語言的暗示。但是,由於這本書是關於分析訪談的,因此 Spradley 專注於分析參與者的口頭詞語。他解釋說,詞語是代表個人某種意義的符號,每個符號都包含三個部分:符號本身、符號所指代的意義以及符號和所指代的意義之間的關係。因此,單詞計算機可以是一個符號。它指的是很多東西,包括個人的個人電腦。因此,計算機是一種思維中的計算機,或者說是一種計算機的概念,這表明了符號(計算機)和所指代的事物(實際的物理計算機)之間的關係。

領域分析

[edit | edit source]領域是一個“包含其他類別的符號類別”。計算機類別是一個領域,它不僅包括筆記型電腦,還包括世界上所有的戴爾、東芝、iMac 和 IBM。它們都具有相同的聯絡,因為它們都是各種各樣的計算機。領域包含三個要素。首先是覆蓋詞,在本例中是“計算機”一詞。其次,包含的術語是上面列出的所有型別的計算機。最後,只有一個統一的語義關係,即“X、Y 和 Z 都是 A 的種類”。

當人類學家完成領域分析時,他們正在瞭解人們如何將物體放置在不同的領域中。換句話說,一個人、家庭或文化如何對周圍的世界進行分類。這些資訊可以透過多種方式收集。嚴格包含(“Macbook 是什麼,一臺電腦”)、領域分析和對分類進行質疑是領域分析的方法。回到之前的例子,如果你同意 Mac 是電腦的一種,你可以透過將這個語義陳述變成一個問題來檢驗這個假設;“電腦有不同的型別嗎?”你可以問一個參與者,根據他們的回答,你就會知道你所識別的上位詞、下位詞和語義關係是否正確。然後你可以用更多問題進行探究,比如,“為什麼 Mac 是電腦的一種?”或“Mac 是電腦的一種,在哪些方面?”

分類分析是尋找文化領域是如何組織的。這種研究建立在第一種分析的基礎上,最好將其定義為資料的分類形式,x 是 y 的一種 (D'Andrade, 92)。分類分析主要用於植物和動物物種的組織和分組,它不關注生物體的特徵,而是關注定義它們的變異遺傳差異。分類分析通常涉及繪製圖形來解釋個人參與者如何移動、形成群體以及模式化對話結構的方式。例如,科學家可以使用分類學 pan troglodyte 來指代普通黑猩猩(這是 ITIS 報告,其中包含所有已知哺乳動物的資格),並在分類和使用資料時,可以明確地引用該物種,而不必擔心分類錯誤。

Ruth Mace:研究人類人口統計學進化生態學的人類學家。

主體間性:認識到關於他人的知識來自於人們彼此之間的關係和感知。

克萊因:物種隨時間推移的變化。

焦點小組:由人口統計學多樣化的人組成的小組,在產品釋出之前,被召集起來參與關於特定事物的引導討論。

迴圈的:有規律地重複。

- ↑ Dale, Bright. "Lives In-between Encountering Men in a Tobagonian Village." Anthrobase. Bright Dale, 2004. Web. 26 Nov. 2016. <http://www.anthrobase.com/Txt/D/Dale-B_01.htm>.

- ↑ 'Dance Lest We All Fall Down' Margaret Wilson

- ↑ Administrative Science Quarterly, First Edition, Vol. 24, No. 4, Qualitative Methodology (Dec. 1979).

- ↑ Administrative Science Quarterly, First Edition, Vol. 24, No. 4, Qualitative Methodology (Dec. 1979).

^ "Positivism." Def. 1. Merriam Webster's Collegiate Dictionary. 11th ed. 2003.

^ Bourgois, Philip, In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio Cambridge University Press, 1995.

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Spradley

^"Emic and Etic." Wikipedia. Wikimedia Foundation, n.d. Web. 29 Nov. 2016.

^Liu, F., & Maitlis, S. (2010). Nonparticipant Observation. In Albert J. Mills, G. Durepos, & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of Case Study Research. (pp. 610–612). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

^ D'Andrade, Roy. "The Development of Cognitive Anthropology." 1995 92. 10 Mar 2009 http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2QCWe2r-pvwC&oi=fnd&pg=PR12&dq=taxonomic+analysis+anthropology&ots=Vwe01uBe3l&sig=2EfRTfVyeZZyfOoIRHQwxase2K0#PPP1,M1

^ Alessandro Duranti, Husserl, inter-subjectivity and anthropology University of California, Los Angeles, USA, 2015. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1463499610370517