感覺系統/節肢動物

螞蟻是一個非常成功的物種,這在很大程度上歸功於它們錯綜複雜的社會組織和簡單的感官處理能力。由於螞蟻生活在數百萬成員的群體中,因此強大的溝通能力,如向其他個體發出關於食物來源或外來群體位置和豐富程度的訊號,至關重要。跟蹤它們的環境可以讓螞蟻調節它們的覓食活動。螞蟻還利用它們的嗅覺返回巢穴,並利用資訊素沉積來調節群體規模的湧現行為,找到通往食物來源的最短路徑。

螞蟻的嗅覺由資訊素完成,資訊素是由不同的腺體產生的有機小分子,如杜氏腺、毒腺、肛腺以及腳、腹部和胸部的腺體。這些資訊素用於交換有關交配、捕食者、路徑標記或食物來源的資訊。一些螞蟻物種,如法老蟻,具有不同的效價和揮發性的資訊素。資訊素可以是高揮發性或低揮發性,並且可以是引誘劑或驅避劑。這使得覓食的螞蟻能夠強化通往豐富食物來源的路線,以放大有益路徑並減少通往稀缺食物來源的引誘。這樣就建立了一個資訊素網路,它很容易適應不斷變化的環境條件。在某種程度上,螞蟻群體就像一個單一的超級生物,可以透過短期和長期記憶化學地保留記憶。

一項關於沙漠螞蟻的實驗揭示了嗅覺與尋路之間有趣的聯絡:研究人員用四種先前被證實不具有吸引或排斥性質的香味物質標記了螞蟻巢穴入口(地面上的一個小洞),該入口在視覺上並不顯眼。這四種有機分子被放置在圍繞巢穴入口的假想正方形的四個角上。螞蟻隨後學會將氣味與巢穴入口聯絡起來,因此在測試條件下(沒有巢穴存在),它們會主動尋找氣味方格的中心。然而,當氣味的空間排列發生改變時,螞蟻不再識別它,這表明它們用於導航的嗅覺記憶具有重要的空間維度。最後,當切除一隻觸角(螞蟻擁有兩隻帶有嗅覺受體的觸角)時,螞蟻也無法識別氣味方格。這使研究人員得出結論:螞蟻“以立體聲的方式聞到周圍環境”。 [1]

快速找到通往短暫食物來源的最短路徑對於螞蟻的生存至關重要。當螞蟻被放置在一個巢穴和食物來源透過兩條不同長度的路徑連線的環境中時,它們會越來越傾向於選擇更短的路徑。最初,螞蟻會在兩條路徑之間隨機選擇,但選擇更短路徑的螞蟻能夠多次往返,從而在其路徑上留下更多的化學引誘劑。更高的資訊素濃度會誘使更多螞蟻選擇短路徑,從而在每次旅程中強化這種偏好。這表明一個複雜的導航問題可以透過一個具有單一正向資訊素的系統中出現的群體行為來解決。 [2]

觸角的作用和形態

[edit | edit source]

螞蟻的主要感覺輸入通道是觸角。透過移動觸角,它們可以觸控、品嚐和聞到觸手可及的一切。然而,這些觸角的功能遠不止味覺和嗅覺:透過它們感知的化學訊號對於它們生存所需的多種行為功能至關重要。這些功能包括配偶識別和選擇、區分巢穴同伴和外來者、運動和探索新的食物來源、交流和防禦行為。也有一些螞蟻亞科(行軍蟻亞科、Leptanilinae 亞科、Cerapachyinae 亞科)是完全失明的,它們完全依靠化學感覺訊號。因此,螞蟻主要是透過化學感應形成它們所聞名的高效的有序群體。螞蟻的觸角獨特之處在於它是彎曲的,或者說是“肘狀的”。它由一個被稱為柄節的長而細長的基部組成,以及三個到十一個遠端節段,統稱為鞭節或末節。柄節和末節以一個角度相連,因此賦予了螞蟻觸角其特有的彎曲形狀。每個節段稱為觸角節,所以螞蟻的總觸角節數量在四到十二之間。

觸角包含三種類型的感官受體:嗅覺受體(ORs)、味覺受體(GRs)和離子型穀氨酸受體(IRs)。GRs 促成螞蟻的味覺,並感知有限數量的資訊素,而 IRs 是經過嚴格調整的受體,其主要用途是檢測有毒和有毒化合物。螞蟻的 IR 和 GR 水平與其他昆蟲的 IR 和 GR 水平相當;然而,ORs 水平(負責對氣味物質和更廣泛的資訊素做出反應)在螞蟻中不成比例地高,使它們能夠檢測到比其他昆蟲更低的濃度的化學物質。

觸角的神經元形態

[edit | edit source]感覺神經元位於觸角上的纖毛,即毛髮狀結構。這些結構內部是感覺器濾器(也稱為感覺器),一種角質層裝置,包含一組感覺神經元及其輔助細胞。每個觸角節包含幾種不同型別的感覺器和分泌腺細胞,可以用掃描電子顯微鏡觀察。感覺器的型別不僅在螞蟻物種之間有所不同,而且對於所討論的螞蟻的性別和品級也是特異性的。感覺器的不同型別和功能根據感覺器的形態特徵(例如,孔的存在或不存在),人們可以推測它們的功能以及它們如何服務於特定的感覺方式。有七種不同的感覺器型別,每種型別都有其自己的輸入型別: [3]

- 1. 剛毛狀感覺器:主要與機械感覺輸入有關

- 2. 毛狀感覺器:嗅覺

- 3. 彎曲毛狀感覺器:嗅覺,包括資訊素

- 4. 基底錐狀感覺器:嗅覺

- 5. 凹錐狀感覺器:嗅覺

- 6. 壺狀感覺器:沒有孔,包含對溼度做出反應的溼度感受器、對溫度做出反應的熱感受器以及對 CO 2 訊號做出反應的專門感受器

- 7. 鍾狀感覺器:嗅覺

這些感覺神經元在螞蟻中的生理功能主要透過生物測定技術和電生理記錄來研究,使用了各種不同的螞蟻物種。同樣,並不是所有的感覺器都總是在一隻螞蟻身上存在,但通常存在五種主要的型別:基底錐狀感覺器、剛毛狀感覺器、彎曲毛狀感覺器、凹錐狀感覺器和壺狀感覺器。它們也都有一個特徵性的突出的孔板(彎曲毛狀感覺器)結構,與平板相比,這提供了更高的氣味分子吸收機率。在基底錐狀感覺器(長釘)、彎曲毛狀感覺器(長毛髮)和凹錐狀感覺器(大開口)中發現的較大的表面積也有利於收集更多分子。 [4]。雄性和雌性主要的感官器型別是彎曲毛狀感覺器,它們起到嗅覺的作用。

嗅覺受體神經元

[edit | edit source]OR 神經元位於專門的嗅覺感覺器上。每個 OR 神經元通常表達一個受體,以及一個稱為 Orco(嗅覺受體共受體)的受體,共同形成一個功能性受體單元。OR 神經元將化學活性轉化為傳遞到觸角葉中嗅球的神經訊號。特定螞蟻身上存在的感覺器取決於螞蟻的物種、品級和性別。一些 OR 基因家族成員也特別富含工蟻觸角。OR 神經元也被認為是螞蟻檢測蟻后表皮碳氫化合物的主要機制,這反過來調節工蟻特異性行為。

感覺器的性別和品級二態性與功能相關

[edit | edit source]螞蟻群體由非繁殖的雌性和繁殖的雄性和雌性組成。所有工蟻、兵蟻和蟻后都是雌性。為數不多的可育雄性螞蟻不在群體中工作,它們只存活幾個月,以便在婚飛期間為蟻后受精。感覺器是性別和品級二態性的:它們根據螞蟻的性別和品級而有所不同。總的來說,雄性擁有的 ORs 數量約為雌性的三分之一。最近的研究表明,雄性也擁有專門針對蟻后產生的資訊素進行調諧的 ORs。關於紅火蟻的掃描電子顯微鏡研究為我們提供了一些其他有趣的例子,例如雄性觸角在所有節段上都有多孔感覺器。感覺器形態的差異被認為不僅與螞蟻的功能需求相關,而且還決定了這些需求。換句話說,對任務相關氣味和訊號敏感的感覺器的存在或不存在可能是群體中確定任務分配的可能機制。例如,在入侵紅火蟻中,工蟻是多型的,感覺器的總數取決於觸角末節的長度,這構成了對嗅覺訊號敏感性的差異。

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ Kathrin Steck, Markus Knaden 和 Bill S. Hansson。沙漠螞蟻以立體聲的方式聞到周圍環境嗎?動物行為,79(4):939-945,2010。

- ↑ S Goss, J L Deneuborg 和 J M Pasteels。阿根廷蟻的自我組織捷徑。自然科學,76(1959):579-581,1989。

- ↑ Klaus Dumpert。Lasuis fuliginosus (Latr.) (Hymenoptera, Formicidae) 觸角節上的感覺器結構和分佈。動物形態學,73(2):95-116,1972。

- ↑ Yoshiaki Hashimoto。蟻科 (Hymenoptera) 觸角上感覺器的獨特特徵。應用昆蟲學與動物學,25(4):491-501,1990。

螳螂蝦的視覺系統

[edit | edit source]

螳螂蝦或口足目動物,是一類甲殼類動物,通常長10至20釐米。它們顏色鮮豔,生活在熱帶或亞熱帶海洋的淺水區。口足目動物的胸部大部分被堅韌的甲殼覆蓋,頭部位於前方,兩隻眼球長在眼柄上。它們有多對肢體,其中第二對肢體特別大,以其強大的打擊能力而聞名。然而,它們最出名的是其複雜的視覺系統。 [1]

螳螂蝦擁有動物界中最複雜的視覺系統之一。與大多數其他物種使用2-4種光感受器型別來進行顏色視覺不同,它們使用12種!此外,它們有4-7種受體型別(取決於物種),對線性和圓偏振光敏感。 [2] 這讓人們不禁思考螳螂蝦如何看待世界,以及它們是否擁有與我們三維空間不同的12維顏色空間。

科學家們假設,擁有如此多的光感受器型別,如果螳螂蝦對光譜敏感性進行模擬比較,它們將能夠區分僅相差幾奈米的顏色。相反,最近的一項研究表明,它們很難區分相差小於25奈米的顏色,這大約是不同光感受器敏感度峰值之間的距離。這表明這些動物不像人類那樣透過比較來自不同光感受器的輸入來處理視覺資訊,而是檢測哪個受體發出最強訊號。 [2] 這意味著螳螂蝦沒有12維的連續顏色空間,而是一個由12個顏色“箱”組成的離散顏色空間。這種系統的優勢在於,它允許動物快速可靠地確定顏色,而不會出現多維顏色空間中出現的延遲。然而,該系統的的神經處理機制還有待確定。 [2]

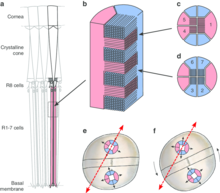

螳螂蝦的眼睛是複眼,由稱為小眼的光學單元組成。每個小眼都有一個被角膜覆蓋的透鏡,在透鏡後面有一個稱為視杆的光導體。圍繞視杆的是光感受器,它們對紫外線或人類可見光範圍內的光敏感。 [3] 眼睛通常呈橢圓形,被分為形態學上不同的區域。 [4] 每隻眼睛在水平方向上被分為三個區域:背半球、中帶和腹半球,它們都探索空間。 [2] [4] 人們認為,這兩個半球使動物在每隻眼睛上都能擁有立體視覺。小眼按行排列,每行都有相同的形態。 [4]

眼睛半球中的小眼類似於其他甲殼類動物中發現的小眼。 [5] 中帶包含較大的、特化的,擁有負責大部分光譜多樣性的光感受器的小眼。 [6] 中帶水平地位於兩個半球之間,使動物能夠將地平線上的任何物體都保持在焦點區域內,而無需進行太多水平的掃視眼球運動。實際上,大多數掃視眼球運動都是垂直的。 [4] 中帶的第1至第4行參與顏色視覺,而第5和第6行檢測線性和圓偏振光。在第1至第4行中,有12種不同的細胞型別,每種細胞對不同波長的光敏感。此外,在最前面的四行中,有4種對紫外線敏感的細胞型別。 [2] [4]

每個視杆都有一個獨立的光學系統,這導致了大量的光學單元。這樣,一個小眼中的所有光感受器都可以觀察到同一個視野,以便同時分析不同的特性。同一隻眼睛中的兩個不同區域甚至可以觀察到同一個視野,這使得系統靈活,並增加了並行處理的可能性。缺點是與眼睛大小相比,空間解析度較低。每個眼睛半球中的小眼能夠看到同一個視野,使每隻眼睛都具有立體視覺。 [5]

每隻眼睛都長在眼柄上,並且可以藉助六組肌肉在所有軸線上自由活動。此外,每隻眼睛可以獨立於另一隻眼睛運動。每隻眼睛的獨立運動使得難以利用雙眼立體視覺。相反,它們可能利用每隻眼睛兩個半球視野的重疊來估計距離。當眼柄運動時,遠處的物體運動速度比近處的物體慢,這增強了它們的深度知覺。 [5] 半球中小眼的頂部由一個晶狀體錐體上方的角膜組成。這部分專門用於光學,並將入射光聚焦到下面的光敏視杆上。視杆由八個受體細胞組成,頂部是R8細胞,下面是圍繞視杆的R1-7細胞。這些細胞形成一個光導體。R8細胞只對紫外線敏感,而R1-7細胞對大約500奈米的波長敏感。R8細胞對偏振不敏感,而R1-7細胞有兩種型別的受體,它們對彼此正交的偏振敏感。 [5]

眼睛中帶中的小眼與半球中的小眼不同,中帶包含三種類型的小眼。第一種型別的小眼位於最腹面的兩行,它們感知偏振光。這兩行中的每個R8細胞都感知彼此正交的偏振面。R1-7細胞使用兩種型別的受體來感知大約500奈米的正交波長。R8受體還會將圓偏振光轉換為線性偏振光,然後由R1-7受體感知。

第二種型別的小眼位於最背面的四行中的兩行。R1-7細胞被分成兩層,因此入射光首先穿過對紫外線敏感的R8部分,然後穿過R1-7的遠端部分,最後穿過近端部分。每層在光到達下面的層之前吸收某些波長,共同創造了窄帶光感受器。

第三種類型的小眼位於剩餘的兩行。它們包含受體層之間的彩色光穩定濾光片,因此入射光被這些濾光片以及受體的吸收所過濾。

第二和第三種類型的小眼對偏振不敏感。第二和第三種類型的小眼的四行,每行都包含兩種型別的受體層。這八種受體型別總共有不同的視覺色素,因此它們共同覆蓋了大約400-700奈米的光譜範圍。再加上紫外線受體和偏振敏感度,總共約有16-21種受體類別,具體取決於物種。 [5] [2]

與人類不同,螳螂蝦能夠探測到紫外線。紫外線光感受器在眼睛中均勻分佈,這表明螳螂蝦的紫外線視覺是其顏色視覺系統的一部分,其敏感度範圍在300-700奈米波長之間,而人類的敏感度範圍在400-700奈米之間。紫外線敏感度太窄,不可能僅僅來自視覺色素的吸收,這使科學家們認為它們是在光感受器中用紫外線濾光片調節的。 [7]

最近的一項實驗發現,在中帶中有四種對紫外線敏感的紫外線吸收MAA(類菌孢素氨基酸)。這些色素充當短通或長通紫外線濾光片,作用於視網膜中的同一視覺色素,從而將紫外線光譜的靈敏度提高數倍。這樣,它們可以產生六種型別的紫外線受體。 [6] [8]

在深水中,由於其與周圍藍色形成對比,熒光對顏色的貢獻比陸地更大。許多海洋生物具有熒光色彩,其中之一就是螳螂蝦。螳螂蝦物種Lysiosquillina glabriuscula的觸角鱗片和甲殼上具有熒游標記。據估計,熒光在該動物棲息的深度範圍內,約佔標記物總光子的7-10%。從L. glabriuscula的角度來看,熒光更為重要,因為它們具有特殊的視覺系統,並佔總光子數的30%。熒光使動物能夠在短波長無法到達的水下增強其顏色訊號。 [9]

偏振視覺

[edit | edit source]偏振可以用斯托克斯引數描述,

其中 表示強度,而 分別代表水平、垂直、對角線、反對角線、右手圓偏振和左手圓偏振。S0是總強度,它不會影響偏振。偏振光在自然界中很常見,尤其是反射光,節肢動物和甲殼類動物對線性偏振光很敏感。例如,它可以提供有關物體紋理和方向的資訊。單個線性偏振分量提供了更大的對比度,尤其是在湍流水中,而更多線性分量可能會影響方向、導航、獵物檢測、捕食者躲避和種內訊號。

最佳偏振視覺是對所有六種線性偏振和圓偏振分量同時敏感,而螳螂蝦的Gonodactylidae科是第一個被發現具有這種能力的生物。它們眼睛的背側和腹側半球感測線性偏振,彼此旋轉45度。使Gonodactylidae科特殊的是,它們對中帶兩排圓偏振的敏感性,使其能夠測量所有六個斯托克斯引數。除了這些解剖學特徵外,它還具有測量斯托克斯引數的神經元特徵。 [3] [10] [5]

濾光視覺

[edit | edit source]不同的螳螂蝦物種生活在不同的深度。生活在淺水的動物比生活在深水的動物暴露在更廣泛的光譜照明下。對螳螂蝦物種Haptosquilla trispinosa的實驗表明,它們在其感光器前使用彩色濾光片來調節光譜敏感性。在生活在淺水的動物中,濾光片被用於大多數可見光譜。同時,那些生活在深水的動物會改變它們的濾光片,以透射更短的波長(綠藍光),因為更長的波長會被水衰減。這使它們能夠區分海洋中短波長光線的細微差別。 [11]

視覺處理

[edit | edit source]螳螂蝦的視覺處理與人類不同,可以與人工系統進行比較,因為它們使用序列和並行處理。與大多數其他動物不同,螳螂蝦必須移動它們的雙眼才能從環境中收集某些型別的視覺資訊。這在於視覺分析最重要的區域位於狹窄的中帶,它只能掃描視覺空間的一部分。螳螂蝦透過緩慢地上下移動眼睛來解決這個問題,從而獲得有關整個視野的顏色、偏振和紫外線強度的資訊。

螳螂蝦的視覺處理大部分發生在眼睛內部,甚至發生在單個感光器中。這減少了將資訊傳遞到更高區域所需的資料量。從視網膜來看,資訊似乎透過多個並行通路傳送到中樞神經系統,使其能夠最大限度地減少更高水平的處理。螳螂蝦將視覺光譜分成離散通道的另一個優點是其顏色恆常性。具有少量具有寬波長光譜的受體的視覺系統可以強烈地適應遠離其峰值敏感波長的波長,這使得難以識別不同環境中的顏色,例如水下。 [5]

發達的視覺系統帶來的益處

[edit | edit source]螳螂蝦的生活方式涉及到捕食獵物時極快的運動,這使得快速處理視覺資訊變得至關重要。 [2] 螳螂蝦不僅為了捕食獵物而攻擊,還為了與同類爭鬥而攻擊。 據信,這進化了它們的訊號行為,其中涉及偏振光和顏色。 它們在訊號傳達中比其他甲殼類動物更廣泛地使用顏色,據信它們具有高色恆定性的特殊視覺系統使這成為可能。 [5]

啟發科技

[edit | edit source]螳螂蝦視覺系統的許多特徵都可能影響人工光學系統的發展。 在設計需要色恆定性的光學系統時,螳螂蝦的視覺系統可以作為模型,其中窄光譜通道提高了精度。 與目前的光學感測器特性相反,運動對於螳螂蝦的視覺至關重要。 這打開了將運動可能性整合到光學感測器中的想法。 [5] 螳螂蝦的眼睛設計是視覺電子裝置的良好模型,因為它能夠在各個單元內進行分析。 它在資訊傳遞到更高中心之前在眼睛中的視覺處理也是高效、低功耗人工光學系統的靈感來源。 在感測器級別處理資料可以減少頻寬和所需的功率。 它們的偏振敏感性也啟發了科學家開發偏振感測器。 事實上,螳螂蝦的偏振敏感小眼排列已被複制,鋁奈米線作為線性偏振濾光片位於光電二極體頂部,以建立 CMOS 成像器。 這種即時偏振成像使以前無法實現的癌組織早期診斷成為可能,並且具有許多潛在的未來應用。 [12]

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ Ross Piper,非凡的動物:奇特和不尋常動物百科全書,Green-wood Press,2007。

- ↑ a b c d e f g Hanne H. Thoen 等,螳螂蝦的另一種顏色視覺形式,科學 343:411- 413,2014。

- ↑ a b Kleinlogel S, White AG,蝦的秘密世界:偏振視覺的最佳體現,PLoS ONE 3(5):e2190,2008。

- ↑ a b c d e David Cowles,Jaclyn R. Van Dolson,Lisa R. Hainey,Dallas M. Dick,螳螂蝦 Hemisquilla californiensis Stephenson, 1967(甲殼綱:口足目)的不同眼區用於檢測物體,實驗海洋生物學與生態學雜誌 330 (2): 528534, 2006。

- ↑ a b c d e f g h i Thomas W. Cronin, Justin Marshall, 螳螂蝦眼睛中的並行處理和影像分析,生物學通報 200 (2): 177183, 2001。

- ↑ a b Michael Bok,Megan Porter,Allen Place,Thomas Cronin,生物防曬霜調節螳螂蝦的多色紫外線視覺,當代生物學 24 (14): 163642, 2014。

- ↑ Justin Marshall,Johannes Oberwinkler,紫外線視覺:螳螂蝦多彩的世界,自然 401 (6756): 873874, 1999。

- ↑ Ellis R. Loew,視覺:二加四等於六,當代生物學 24 (16): 753-755, 2014。

- ↑ C. H. Mazel,T. W. Cronin,R. L. Caldwell,N. J. Marshall,螳螂蝦訊號傳達的熒光增強,科學 303 (5654): 51, 2004。

- ↑ Tsyr-Huei Chiou 等,口足目甲殼動物的圓偏振視覺,當代生物學 18 (6): 42934, 2008。

- ↑ Thomas W. Cronin,Roy L. Caldwell,Justin Marshall,螳螂蝦的可調色視覺,自然 411, 547, 2001。

- ↑ T. York 等,生物啟發的偏振成像感測器:從電路和光學到訊號處理演算法和生物醫學應用,IEEE 會刊 102 (10): 14501469, 2014。

蜘蛛的視覺系統

[edit | edit source]介紹

[edit | edit source]雖然一些蜘蛛物種高度發達的視覺系統已經成為幾十年來廣泛研究的主題,但諸如動物智力或認知之類的術語通常不用於蜘蛛研究的背景中。 相反,蜘蛛傳統上被描繪成相當簡單的、受本能驅使的動物(Bristowe 1958,Savory 1928),以預程式設計的模式處理視覺輸入,而不是主動解釋從它們的視覺器官接收到的資訊,以做出適當的反應。 雖然這似乎仍然是大多數蜘蛛的情況,它們主要透過觸覺而不是視覺線索與世界互動,但一些蜘蛛物種已經顯示出對其眼睛的驚人智慧使用。 考慮到它在身體內的有限尺寸,蜘蛛的光學裝置和視覺處理效能非常出色。 [1] 最近的研究表明,在研究諸如視覺引導的跳蛛(跳蛛科)的複雜狩獵方案(它們會跳躍高達自身身長的 30 倍去捕捉獵物)或狼蛛(狼蛛科)識別潛在配偶不對稱的能力等主題時,蜘蛛世界中對視覺線索的非常複雜的使用。 即使是夜行性的杯狀蜘蛛(櫛足蛛科),主要依賴於其他感覺器官,或者在夜間捕獵的食人魔臉蜘蛛,它們會編織小網並將其扔向靠近的獵物,視覺系統仍然高度發達。 這些發現不僅令人著迷,而且還激勵了其他科學和工程領域,例如機器人技術和計算機引導的影像分析。

蜘蛛解剖結構的一般結構

[edit | edit source]

蜘蛛的解剖結構主要由兩個主要的身體部分組成,即前體和後體,它們也分別被稱為頭胸部和腹部。 所有肢體以及感官器官,包括眼睛,都位於前體中。 除了節肢動物的視覺系統具有複眼外,現代蛛形綱動物的眼睛是單眼(簡單的眼睛,由覆蓋著充滿玻璃狀液體的凹坑的透鏡組成,底部有一個視網膜),蜘蛛有六或八個,通常排列在三個或四個橫跨前體背甲的排成。 總的來說,99% 的所有蜘蛛都有八隻眼睛,其餘 1% 中幾乎所有都有六隻眼睛。 只有六隻眼睛的蜘蛛缺少“主要眼睛”,這些眼睛將在下面詳細介紹。

眼睛對被稱為前正中眼 (AME)、前側眼 (ALE)、後正中眼 (PME) 和後側眼 (PLE)。 面向前方的較大主要眼睛是前正中眼,它們為蜘蛛提供了最高的空間解析度,但代價是視野非常窄。 較小的朝前的眼睛是前側眼,具有中等視野和中等空間解析度。 兩個後眼對是相當外圍的,次要眼睛,具有寬視野。 它們對弱光條件極其敏感。 蜘蛛利用它們的次要眼睛來感知運動,而它們的主要眼睛則允許形狀和物體識別。 與昆蟲視覺相反,基於視覺的蜘蛛大腦幾乎完全致力於視覺,因為它只接收視神經,並且只包含視神經節和一些聯想中心。 大腦顯然能夠識別物體運動,但更重要的是還能透過看到以特定角度相對於身體的腿(線)來將對應物分類為潛在配偶、對手或獵物。 這種刺激將導致蜘蛛分別表現出求愛或威脅的跡象。

蜘蛛的眼睛

[edit | edit source]雖然蜘蛛的眼睛可能被稱為“相機眼”,但它們在細節上與哺乳動物或其他動物的“相機眼”大不相同。為了將高解析度的眼睛放入如此小的身體,無論是昆蟲的複眼還是人類所擁有的球形眼睛,都無法解決這個問題。蜘蛛身上的單眼是光學上更好的解決方案,因為它們的解析度不受透鏡折射的影響,而複眼則會受到這種影響。如果用具有相同解析度的複眼替換蜘蛛的眼睛,它根本無法塞進蜘蛛的頭胸部。透過使用單眼,一些蜘蛛的空間解析度更接近哺乳動物,而不是昆蟲,儘管它們的大小相差懸殊,且只有幾千個感光細胞,例如跳蛛的眼睛,而人類視網膜則有超過 1.5 億個感光細胞。

大多數蜘蛛物種中存在的正中前眼 (AME) 也稱為主眼。下圖說明了主眼結構及其組成部分的細節,並透過跳蛛 Portia (跳蛛科) 的 AME 進行了解釋,該物種以其高空間解析度的眼睛和視覺引導行為而聞名,儘管其體型非常小,僅為 4.5-9.5 毫米。

當光束進入主眼時,它首先會穿過一個大型角膜透鏡。這個透鏡具有較長的焦距,能夠放大遠處的物體。兩隻主眼的角膜透鏡的組合視野大約覆蓋了跳蛛前方 90° 的範圍,但具有所需清晰度的視網膜太大,無法塞進蜘蛛的眼睛。令人驚訝的是,解決方案是一個小的、細長的視網膜,它位於一個長而窄的管子和管子末端的一個第二透鏡(一個凹坑)後面。角膜透鏡(具有長焦距)和長眼管(放大角膜透鏡的影像)的這種組合類似於望遠鏡系統,使一對主眼類似於一對雙筒望遠鏡。

跳蛛在四個感光層上依次捕獲光束,這些感光層彼此相鄰(相比之下,人類視網膜僅在一個平面上排列)。這種結構不僅允許在有限區域內擁有更多感光器,而且還能實現彩色視覺,因為光束會被透鏡系統分成不同的顏色(色差)。因此,不同波長的光會在不同的距離處聚焦,這些距離對應於視網膜層的位置。雖然跳蛛使用它們的主眼可以分辨綠色(第 1 層 - 約 580 奈米,第 2 層 - 約 520-540 奈米)、藍色(第 3 層 - 約 480-500 奈米)和紫外線(第 4 層 - 約 360 奈米),但只有最靠後的兩層(第 1 層和第 2 層)由於其緊密的感覺器間距而允許形狀和形式的檢測。

與人類的眼睛一樣,第 1 層中有一箇中心區域稱為“中央凹”,在那裡,感覺器間距被測量為約 1 微米。這被發現是最佳的,因為望遠鏡光學系統提供了足夠精確的影像,可以在此解析度下進行取樣,但是任何更近的間距都會由於相鄰感光器之間的量子級干擾而降低視網膜的取樣質量。配備這種眼睛的 Portia 在視覺敏銳度方面遠遠超過任何昆蟲:雖然蜻蜓 Sympetrum striolatus 擁有昆蟲中已知的最高敏銳度 (0.4°),但 Portia 的敏銳度是其十倍 (0.04°),但眼睛卻小得多。人類的眼睛具有 0.007° 的敏銳度,僅比 Portia 好五倍。憑藉這種視覺精度,Portia 在技術上能夠從 200 毫米的距離分辨出兩個相距 0.12 毫米的物體。其他跳蛛眼睛的空間解析度通常不會遠低於 Portia。[2][3][4]

這種非凡的視覺能力在像跳蛛這樣的小型動物身上是有代價的:Portia 每隻主眼中的視網膜只有 2-5° 的視野,而它的中央凹甚至只有 0.6° 的視野。這是因為主視網膜具有細長的迴旋鏢形狀,垂直跨越約 20°,水平僅跨越 1°,對應於大約六行感光器。這種嚴重的限制透過使用跳蛛的六塊眼肌將眼管掃過場景的整個影像來彌補,這些眼肌附著在主眼管的外部,並允許與人類眼睛相同的三個自由度——水平、垂直、旋轉。主視網膜可以水平和垂直移動高達 50°,並在光軸(扭轉)附近旋轉類似的量。

利用視覺線索進行復雜操作的蜘蛛會自發地移動它們的主眼視網膜,以“掃視”將中央凹固定在移動的視覺目標上(“跟蹤”),或者透過“掃描”來完成,這可能是為了模式識別。今天看來,蜘蛛似乎透過以複雜模式移動眼管來順序地掃描場景,從而使其能夠處理大量視覺資訊,儘管它們的腦容量非常有限。

自發性視網膜運動,即所謂的“微掃視”,是一種機制,據認為可以防止正中前眼的光感受器細胞適應靜止的視覺刺激。Cupiennius 蜘蛛具有 4 塊眼肌 - 兩塊背側和兩塊腹側肌 - 持續執行這種 2° 到 4° 的背側正中微掃視,持續時間約 80 毫秒(當固定在支架上時)。2-4° 的微掃視運動與 Cupiennius 感光細胞之間的約 3° 角非常吻合,支援了其防止適應的功能的想法。相反,由機械刺激引起的視網膜運動(將一股氣流直接吹向第二條步行腿的跗節)可能比自發性視網膜運動大得多,偏轉幅度高達 15°。這種刺激將眼肌活動從靜息狀態下的 12 ± 1 赫茲自發活動增加到施加氣流刺激時的 80 赫茲。然而,在這些實驗中,兩隻主眼的主動視網膜運動永遠不會同時啟用,並且它們的方向之間也不存在任何關聯。這兩種機制,自發性微掃視以及主動視網膜運動帶來的主動“凝視”,似乎允許蜘蛛僅使用它們的主眼有效地跟蹤和分析靜止的視覺目標,而無需透過身體運動來加強掃視運動。

然而,影響蜘蛛眼睛視覺能力的另一個因素是將不同距離的物體保持在焦點的難題。在人類的眼睛中,這是透過調節來解決的,即改變透鏡的形狀,但跳蛛採取了不同的方法:它們視網膜第 1 層中的感光器排列在一個“階梯”上,距離透鏡不同。因此,任何物體的影像,無論是距離眼睛幾釐米還是幾米,都會在第 1 層階梯的某個部分聚焦。此外,跳蛛可以左右擺動眼管,而不會移動角膜透鏡,因此會將每個視網膜的階梯掃過角膜透鏡的影像,從而依次獲得物體的清晰影像。

由此產生的視覺效能令人印象深刻:像 Portia 這樣的跳蛛可以準確地將物體聚焦在 2 釐米到無限遠的距離上,實際上可以看清大約 75 釐米的物體。然而,識別物體所需的時間相對較長(似乎在 10-20 秒的範圍內),因為從如此小的眼睛捕獲高質量影像需要複雜的掃描過程。由於這種限制,像 Portia 這樣的蜘蛛很難快速識別更大的捕食者,因為捕食者的體型很大,這使得這種小蜘蛛很容易成為鳥類、青蛙和其他捕食者的獵物。[5][6]

一項意外發現最近讓研究人員大吃一驚,研究表明跳蛛使用一種被稱為模糊視覺的技術來估計它們在跳躍之前對先前識別的獵物的距離。人類透過雙眼視覺獲得深度感知,而其他動物則透過轉動頭部或測量超聲波響應來獲得深度感知,而跳蛛則在其主要眼睛內執行此任務。與其他跳蛛物種一樣,阿丹斯跳蛛的主要眼睛具有四個視網膜層,其中最下面兩層具有對綠色脈衝做出反應的光感受器。然而,由於它距離內部透鏡較遠,綠光只能在最下面的第 1 層上聚焦清晰。第 2 層將接收聚焦的藍光,但是這些光感受器細胞對藍色不敏感,而是接收模糊的綠色影像。有趣的是,模糊程度取決於物體離蜘蛛眼睛的距離——物體越近,它在第二個視網膜層上的模糊程度就越大。同時,第一個視網膜層 1 由於其階梯結構始終接收清晰的影像。因此,跳蛛能夠透過比較最下面兩個視網膜層的影像來使用一隻靜止的眼睛來估計深度。這透過讓蜘蛛在充滿綠光和相同亮度的紅光競技場中跳躍獵物來證實。如果沒有使用綠色視網膜層的能力,跳蛛將反覆無法準確判斷距離並錯過跳躍。

與負責物體分析和辨別的主要眼睛形成對比的是,蜘蛛的次要眼睛充當運動探測器,因此沒有眼睛肌肉可以更廣泛地分析場景。根據它們在蜘蛛甲殼上的排列方式,次要眼睛使動物能夠擁有全景視覺,檢測其身體周圍幾乎 360° 的移動物體。前側和後側眼(即次要眼睛)只有一種型別的視覺細胞,其最大光譜敏感度約為 535-540 奈米波長的綠光。不同蜘蛛科甚至同一蜘蛛科之間的次要眼睛的數量和排列方式差異很大,其結構也是如此:大型次要眼睛可能包含數千個感光體(視網膜的光敏感部分),並透過其對光的敏感性來支援獵人和夜行動物,而小型次要眼睛最多包含幾百個感光體,並且只能提供基本的運動檢測。與主要眼睛始終外翻(感光體朝向光線)不同,蜘蛛的次要眼睛是內翻的,即它們的感光體背離光線,就像脊椎動物(如人眼)一樣。例如,在經過廣泛研究的巨蟹蛛(Cupiennius salei)中,次要眼睛的空間解析度在水平方向上最大,使蜘蛛能夠即使用次要眼睛也能夠很好地分析水平運動,而垂直運動在“平面世界”中生活時可能並不特別重要。

跳蛛的側眼反應時間相對較慢,約為 80-120 毫秒,用一個 3° 大小(接收器間角)的方形刺激物穿過動物的眼睛來測量。蜘蛛做出反應的最小刺激運動距離為:當刺激物速度為 1°/s 時為 0.1°,當刺激物速度為 9°/s 時為 1°,當刺激物速度為 27°/s 時為 2.5°。這意味著,即使物體以較慢的速度僅移動側眼接收器間角的十分之一,跳蛛的視覺系統也能探測到運動。如果刺激物變得更小,僅為 0.5°,則只有在很長時間延遲後才會出現反應,表明它們處於蜘蛛可感知運動的極限。

(夜間活動)蜘蛛的次要眼睛通常在感光體後面有一個反光層,這是一種反射光回到感受器以提高視覺靈敏度的晶體層。這使得夜間捕獵的蜘蛛能夠擁有孔徑高達 f/0.58 的眼睛,使它們即使在超低光照條件下也能捕獲視覺資訊。因此,包含反光層的次要眼睛在夜間被照明(例如手電筒)時很容易暴露蜘蛛的位置。 [7][8]

與神經科學的任何領域一樣,我們對蜘蛛的中樞神經系統 (CNS) 瞭解甚少,特別是關於其在視覺控制行為中的作用。在所有蜘蛛中,巨蟹蛛的中樞神經系統研究最廣泛,主要集中在中樞神經系統結構方面。截至目前,關於巨蟹蛛中樞神經元電生理特性的瞭解很少,其他蜘蛛在這方面的瞭解更少。

蜘蛛神經系統的結構與其身體的細分密切相關,但神經組織並非遍佈全身,而是高度集中和集中。中樞神經系統由兩個成對的、相當簡單的神經細胞群(神經節)組成,它們透過神經與蜘蛛的肌肉和感覺系統相連。大腦是由這些神經節融合在頭部嘴巴前後的部分形成的,並且大部分神經組織都填充在頭胸部,而腹部不存在神經節。觀察蜘蛛的大腦,它只從一個感覺系統(眼睛)接收直接輸入——與任何昆蟲和甲殼類動物不同。八條視神經從前面進入大腦,它們的訊號在腦前部的兩個視葉中處理。當蜘蛛的行為特別依賴於視覺時,例如跳蛛,視神經節佔大腦體積的 31%,表明大腦幾乎完全致力於視覺。對於巨蟹蛛,這一比例仍然高達 20%,而其他蜘蛛,如金絲蛛和巨蟹蛛僅為 2%。

主要眼睛和次要眼睛之間的區別在大腦中依然存在。兩種型別的眼睛都有自己的視覺通路,有兩個獨立的神經節區域執行不同的任務。因此,蜘蛛顯然並行處理其兩種眼睛型別提供的視覺資訊,次要眼睛專門用於檢測物體的水平運動,而主要眼睛則用於檢測形狀和紋理。

雖然主要和次要視力似乎在蜘蛛的大腦中是不同的,但眾所周知,大腦中這兩個視覺系統之間存在令人驚訝的相互關係。在視覺實驗中,在遮蓋巨蟹蛛的主要或次要眼睛時,測量了其主要眼睛肌肉的活動。當在白色競技場中用短序列的移動黑色條紋刺激動物時,只要次要眼睛檢測到其視野中的運動,主要眼睛就會不由自主地移動。與沒有呈現刺激相比,主要眼睛肌肉的這種活動增加,在用黑色油漆遮蓋主要眼睛時不會改變,但在遮蓋次要眼睛時會停止。因此,現在很清楚,只有從次要眼睛接收到的輸入控制主要眼睛肌肉的活動。此外,蜘蛛的主要眼睛似乎沒有參與運動檢測,而這僅僅是次要眼睛的責任。

其他使用巨蟹蛛眼睛肌肉活動雙通道遙測記錄的實驗表明,蜘蛛主動地注視著行走方向:在轉彎之前、期間和之後,主要眼睛的同側視網膜相對於行走方向發生偏移,而對側視網膜保持其靜止位置。這種情況與實際的光照條件無關,表明這是蜘蛛大腦發起的“自願”注視。

跳蛛被認為是透過對視野進行掃描過程來識別形狀和形式的,該過程包括對前正中眼睛的視網膜進行一系列複雜的旋轉(扭轉運動)和平移。正如“主要眼睛視網膜運動”部分所述,蜘蛛的視網膜很窄,形狀像迴旋鏢,可以透過掃描視覺場景來與直線特徵匹配。當調查一個新的目標時,眼睛以一種刻板的方式掃描它:以每秒 3-10° 的速度緩慢地左右移動並旋轉 ± 25°,水平和扭轉視網膜運動可以檢測到不同位置和旋轉的線條。這種方法可以理解為模板匹配,其中模板具有細長形狀,並且只要視網膜與場景中的直線特徵匹配,就會產生強烈的神經響應。這識別了一條直線,幾乎不需要進行進一步的處理。

受跳蛛的視覺系統的啟發,一種用於直線檢測的計算機視覺演算法作為最佳化問題(達科斯塔、達·弗朗西斯科·科斯塔)使用了相同的方法,即使用模板匹配順序掃描場景。雖然著名的霍夫變換允許在影像中魯棒地檢測直線視覺特徵,但其效率有限,因為在搜尋直線時需要計算大部分甚至整個引數空間。相比之下,跳蛛視覺系統中使用的替代方法建議使用線性視窗搜尋視覺空間,這允許在直線搜尋過程中使用自適應搜尋方案,而無需系統地計算引數空間。此外,以這種方式解決直線檢測問題使其可以理解為一個最佳化問題,這使得計算機能夠進行有效處理。雖然有必要透過實驗找到控制基於退火的掃描的適當引數,但採用跳蛛直線檢測路徑的方法已被證明非常有效,特別是在設定了適當引數的情況下。[9]

雖然 杯形圓蛛 (Cupiennius salei) 主要依賴於其機械感覺系統進行捕食或交配行為,但它們也能夠識別略微不同的視覺目標。當在距離蜘蛛 2 米的地方展示兩個目標時,蜘蛛的行走路徑取決於它們的視覺外觀:如果需要在兩個相同的目標(如垂直條)之間做出選擇,杯形圓蛛不會表現出任何偏好。但是,動物明顯更喜歡垂直條而不是傾斜條或 V 形目標。

研究表明,只有當主眼暴露時,蜘蛛才能識別不同的目標,而蜘蛛可以使用任何一隻眼睛來檢測目標。這表明許多蜘蛛的前側 (次級) 眼睛的功能不僅僅是物體運動檢測。當所有眼睛都被遮蓋時,蜘蛛會表現出完全無方向的行走路徑。

然而,將杯形圓蛛置於完全黑暗的環境中不僅會導致無方向的行走,還會引起步態的變化:蜘蛛不再使用全部八條腿行走,而只會用六條腿行走,並將前肢用作觸角,類似於盲人使用柺杖。為了感受周圍環境,伸出的前肢會上下以及左右移動。這僅限於第一對腿,並且僅受視覺輸入的影響,當正常的室內光線切換到不可見的紅外光時,就會發生這種情況。

跳蛛在用眼睛檢測到運動後的行為取決於三個因素:目標的大小、速度和距離。如果目標尺寸超過蜘蛛尺寸的兩倍,則蜘蛛不會靠近目標,如果目標向它移動,蜘蛛會試圖逃脫。如果目標尺寸合適,則使用次級眼視覺分析目標速度。跳蛛會追逐以超過 4°/s 的速度快速移動的目標,並由其前側眼引導。跳蛛會謹慎地靠近移動緩慢的目標,並用前中 (即主) 眼分析目標,以確定目標是獵物還是同種蜘蛛。這似乎是透過應用上述直線檢測來實現的,以確定視覺目標是否有腿。雖然跳蛛已顯示出只要潛在獵物具有合適的特徵,它們就會靠近,但雄性在決定當前的配偶是否可能是潛在配偶方面更加挑剔。

實驗表明,中央有一個點,兩側有類似腿的附肢的圖畫會導致求偶展示,這表明跳蛛使用視覺特徵提取來檢測目標中線性結構的存在和方向。此外,蜘蛛對被認為是同種蜘蛛的行為取決於不同的因素,例如參與的蜘蛛的性別和成熟度以及是否為交配時間。雌性狼蛛 (Schizocosa ocreata) 甚至能夠辨別雄性次級性特徵的不對稱性,以便選擇伴侶,這可能是為了避免後代發育不穩定。雄性前肢上醒目的簇狀剛毛 (用於視覺求偶訊號) 似乎會影響雌性伴侶選擇,而由於腿部丟失和再生而導致的這些身體部位的不對稱性顯然會降低雌性對這些雄性蜘蛛的接受度。[10]

跳蛛在獵捕昆蟲獵物時的潛行行為類似於貓潛行獵捕鳥類。如果次級眼看到視覺範圍內有物體移動,它們會啟動轉向動作,將較大的面向前方的一對主眼轉到位置,以便將物體的形狀分類為配偶、競爭對手或獵物。即使非常小的低對比度點刺激以慢速或快速移動,也會引起這種定向行為。與杯形圓蛛一樣,跳蛛也能使用其次級眼執行比運動檢測更復雜的任務:在跳蛛僅能獲得次級眼視覺資訊並且主眼都被遮蓋的情況下,向其展示視覺獵物線索,會使動物表現出完整的狩獵序列。這表明跳蛛的前側眼可能是其視覺系統中最通用的部分。除了檢測運動之外,次級眼顯然還具有足夠好的空間敏銳度,可以指導完整的視覺引導狩獵序列。

當使用主眼區分跳蛛獵物和非跳蛛獵物時,視覺線索也對跳蛛 (跳蛛) 非常重要。為此,跳蛛獵物的大主眼提供了重要的線索,跳蛛 (Portia fimbriata) 會對這些線索做出反應,在攻擊前表現出隱蔽的潛行策略 (以非常緩慢的速度行走,觸鬚縮回,在遇到目標時停止)。這種行為僅在識別獵物為跳蛛時使用。在實驗中,人們利用計算機渲染的逼真的三維誘餌,對跳蛛 (Portia fimbriata) 進行實驗,誘餌的主眼經過了修改。雖然完整的虛擬誘餌導致了隱蔽的潛行,但沒有主眼或主眼比平時更小的誘餌 (如圖中右側所示) 引起了不同的行為。向跳蛛獵物展示僅有一個前中眼或一個帶有兩個放大次級眼的普通誘餌,會導致隱蔽的潛行行為,表明成功地識別出了跳蛛,而當跳蛛 (P. fimbriata) 面對獨眼巨人式誘餌 (一個位於兩個次級眼之間的中央主眼) 時,它們很少停止。帶有方形邊緣主眼的誘餌通常不會被歸類為跳蛛,表明主眼邊緣的形狀是識別同類跳蛛的重要線索。[11]

一項研究對跳蛛屬 (Phidippus) 中的蜘蛛進行了測試,以瞭解它們是否願意穿越不利的開放空間,方法是在間隙的另一側放置視覺目標。研究發現,蜘蛛是否冒著穿越開闊地面的風險,主要取決於距離目標的距離、目標相對於距離的相對大小以及目標的顏色和形狀。在獨立的測試執行中,蜘蛛向高遠的目標移動的頻率與向矮近的目標移動的頻率相同,這兩個物體在蜘蛛的視網膜上看起來大小相同。當選擇移動到白色或綠色草狀目標時,蜘蛛始終選擇綠色目標,無論其與背景的對比度如何,這證明了它們能夠在狩獵情況下使用顏色識別。[12]

當展示經過處理的真實植物和植物照片時,鳳梨跳蛛 (Psecas chapoda) 能夠透過視覺分析寄主植物葉片和蓮座的結構特徵來檢測出有利的微生境。透過使用黑白照片,在研究期間可以排除其他線索 (如顏色和氣味) 對蜘蛛寄主植物選擇的影響,只留下形狀和形式作為識別特徵。即使只需要從照片中做出決定,鳳梨跳蛛也始終偏愛蓮座狀植物 (龍舌蘭科),它們的葉片又窄又長,而不是其他外觀不同的植物,這證明某些蜘蛛能夠僅根據視覺線索中植物特徵的形狀來評估和區分微生境的物理結構。[13]

蝴蝶和飛蛾透過約翰斯頓氏器保持平衡:這是一種位於蝴蝶觸角基部的器官,負責維持蝴蝶的平衡感和方向感,尤其是在飛行過程中。

對於一些昆蟲來說,對聲音的感知對於交配行為很重要,例如果蠅 [14]。昆蟲和甲殼類動物的聽覺能力由絃音器官提供:機械感受器,對機械變形做出反應 [15]。這些絃音器官廣泛分佈在昆蟲的整個身體中,功能各不相同:本體感受器對昆蟲自身產生的力敏感,而外感受器對外部力敏感。這些感受器可以檢測聲音透過空氣或水等介質傳播時粒子振動產生的聲音。遠場聲音是指空氣粒子將振動以壓力變化的形式從聲源傳播到很遠距離的現象。近場聲音是指靠近聲源的聲音,其中粒子的速度可以移動輕質結構。一些昆蟲有可見的聽覺器官,例如夜蛾的耳朵,而另一些昆蟲則沒有可見的聽覺器官,但仍然能夠感知聲音。在這些昆蟲中,“約翰斯頓氏器”在聽覺中起著重要作用。

約翰斯頓氏器(JO)是大多數昆蟲中存在的一種絃音器官。克里斯托弗·約翰斯頓是第一個在蚊子中描述這種器官的人,因此得名約翰斯頓氏器 [16]。顯微鏡科學季刊。1855 年,卷 s1-3, 10, pp. 97-102.. 該器官位於昆蟲觸角的柄部。它在雙翅目(雙翼)中發展了最高程度的複雜性,對於這些昆蟲來說,聽覺尤為重要 [15]。JO 由稱為感覺單位的有序基礎組成,稱為感覺柱(SP)。感覺柱的數量在不同的動物中有所不同。JO 具有多種機械感覺功能,例如檢測觸覺、重力、風和聲音,例如在蜜蜂中,JO(≈ 300 SPs)負責檢測來自另一隻“跳舞”蜜蜂的聲音 [17]。在雄性蚊子(≈ 7000 SPs)中,JO 用於檢測和定位雌性飛行聲,以便交配 [18]。. 這些昆蟲的觸角專門用於捕捉近場聲音。它充當物理機械感測器。

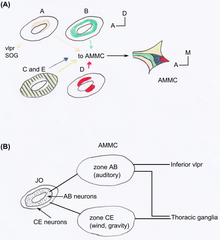

典型的昆蟲觸角有三個基本部分:柄節(基部)、梗節(柄部)和鞭節 [19]。一些昆蟲的第三節有一個叫做剛毛的剛毛。圖 1 顯示了果蠅的觸角。對於果蠅來說,觸角部分 a3 鬆散地嵌入 a2 部分的插座中,並且在吸收聲音能量時可以旋轉 [20]。這會導致感覺柱的感覺神經元拉伸或壓縮。在雙翅目中,JO 感覺柱位於第二節觸角部分 a2 梗節(Yack,2004)。JO 不僅與聲音感知(外感受器)有關,它還可以充當本體感受器,提供有關鞭節相對於梗節的方向和位置的資訊 [21]。

感覺柱是 JO 的基礎感覺單位。一個感覺柱包含四種細胞型別 [15]:(1) 一個或多個雙極性感覺細胞神經元,每個神經元都有一個遠端樹突;(2) 包裹樹突的感覺柱細胞;(3) 一個或多個與感覺柱細胞遠端區域相關的附著細胞;(4) 一個或多個包圍感覺神經元細胞體近端區域的神經膠質細胞。感覺柱細胞包圍感覺樹突(纖毛)並與之形成感覺柱腔/感受淋巴腔。感覺柱腔是密封的。腔體充滿淋巴液,據信淋巴液中鉀含量高,鈉含量低,因此與哺乳動物耳蝸中的內淋巴液非常相似。感覺柱根據不同的標準進行分類。帽細胞產生一個細胞外帽,它包裹纖毛尖端並將它們連線到第三節觸角部分 a3 [22]。

第一型和第二型感覺柱在感覺細胞中纖毛節段的型別上有所不同。在第一型中,纖毛的直徑是均勻的,除了在長度的 2/3 處有一個遠端膨大。纖毛插入帽中而不是插入管中。在第二型中,纖毛節段的直徑不斷增大到一個遠端膨大,其中可以密密麻麻地填充微管。遠端部分以管的形式結束。單絲型和雙絲型感覺柱在與感覺柱細胞和樹突纖毛相關的細胞外結構上有所不同。單絲型感覺柱的樹突尖端插入一個帽狀結構中,該結構是一個電子緻密的結構。在雙絲型感覺柱中,尖端被一個電子緻密的管子包圍。單動型和異動型感覺柱根據感覺神經元數量來區分。單動型感覺柱有一個感覺細胞,而異動型感覺柱有多個。

果蠅的 JO 由大約 277 個感覺柱組成,這些感覺柱位於 a2/a3 連線處和 a2 角質層(一種外部組織層)之間 [23]。果蠅的感覺柱是單絲型的 [20]。大多數是異動型,包含兩個或三個神經元,因此 JO 包含大約 480 個神經元。它是果蠅最大的機械感覺器官 [14]。JO 對雄性果蠅求愛歌曲(由它們的翅膀產生)的感知使得雌性果蠅減少運動,而雄性果蠅則彼此追逐,形成求愛鏈 [24]。JO 不僅對感知聲音很重要,而且對重力 [25]和風 [26] 感知也很重要。使用 JO 中的 GAL4 增強子陷阱系表明,果蠅的 JO 神經元可以在解剖學上分為五個亞群,A-E [23]。每個亞群在大腦中的觸角機械感覺和運動中心 (AMMC) 都有不同的目標區域(見圖 2)。Kamikouchi 等人表明,不同的亞群專門負責不同型別的觸角運動 [14]。不同的亞群用於聲音和重力響應。

為了研究JO神經元的活動,可以觀察由觸角運動引起的細胞內鈣訊號[14]。此外,果蠅應該被固定(例如,透過將它們安裝在蓋玻片上,並固定第二觸角節以防止肌肉引起的運動)。觸角可以使用靜電力進行機械驅動。當聲音能量被吸收時,觸角接收器會振動,當果蠅行走時,觸角會前後擺動。擺動和振動觸角會在JO神經元中產生不同的活動模式:用恆力向後擺動接收器會導致JO前部產生負訊號,後部產生正訊號。向前擺動產生相反的行為。求偶歌(以約200Hz為主頻率的脈衝歌)會引發廣泛分佈的訊號。向前和向後擺動產生的相反模式反映了JO神經元相反的排列。它們的樹突連線到觸角柄解剖學上不同的兩側:接收器的前部和後部。向前擺動接收器會拉伸JO神經元前部,壓縮後部神經元。由此可以得出結論,JO神經元被拉伸啟用(即去極化),被壓縮失活(即超極化)。

不同的JO神經元

[edit | edit source]JO神經元通常只靶向AMMC的一個區域,靶向相同區域的神經元位於JO內特徵性的空間區域[23]。類似的投射神經元被組織成同心圓環或成對的簇(見圖2A)。

用於聲音感知的振動敏感神經元

[edit | edit source]A和B神經元(AB)在19 Hz到952 Hz之間被接收器振動最大程度地啟用。這種反應是頻率依賴的。B亞組對低頻振動表現出更大的反應。因此A亞組負責高頻反應。

用於重力和風感知的偏轉敏感神經元

[edit | edit source]C和E對靜態接收器偏轉表現出最大活動。因此,這些神經元提供了關於力的方向的資訊。與AB神經元相比,它們對觸角的位移閾值更大[26]。然而,CE神經元可以對觸角的微小位移做出反應(例如重力):重力會使觸角尖端位移1 µm(見[14]的S1)。它們也對氣流引起的較大位移做出反應(例如風)[26]。C區和E區神經元對氣流方向表現出不同的敏感性,氣流方向會導致觸角不同方向的偏轉。從頭部前面施加的氣流導致E區強烈啟用,而C區幾乎沒有啟用。從後面施加的氣流表現出相反的結果。從頭部側面施加的氣流導致C區同側啟用,E區對側啟用。不同的啟用使果蠅能夠感知風來自哪個方向。目前尚不清楚是相同的CE亞組神經元介導風和重力檢測,還是存在對重力檢測更敏感的CE神經元和對風檢測不太敏感的CE神經元[14]。野生型果蠅能夠感知重力的一個證據是,果蠅在試管中被搖晃後,會傾向於向上飛,抵消重力向量的作用(負重力趨性)。當觸角被切除時,這種負重力趨性行為消失,但趨光性行為(果蠅向光源飛去)沒有消失。如果還去除第二節,即JO所在的地方,負重力趨性行為會再次出現。這表明,當JO缺失時,果蠅仍然可以透過其他器官感知重力,例如脖子或腿上的機械感受器。這些感受器已被證明在其他昆蟲物種中負責重力感知[27]。

沉默特定神經元

[edit | edit source]可以使用破傷風毒素結合亞組特異性GAL4驅動子和微管蛋白-GAL80選擇性地沉默JO神經元亞組。後者是一種溫度敏感的GAL4阻斷劑。透過這種方法,可以證實CE亞組的神經元負責重力趨性行為。消除CE亞組的神經元不會損害聽覺能力[26]。沉默B亞組會損害雄性對求偶歌的反應,而沉默CE或ACE組不會[14]。由於發現A亞組參與聽覺(見上文),因此這個結果出乎意料。從不同的實驗中,研究了聲音引起的複合動作電位(動作電位的總和),得出的結論是A亞組是奈米級接收器振動所必需的,這種振動是由求偶雄性的微弱歌聲引起的。

如上所述,JO神經元解剖學上不同的亞組具有不同的功能[14]。這些神經元連線到相同的觸角接收器,但它們在接收器上的連線位置相反。因此,例如對於向前擺動,一些神經元被拉伸,而另一些被壓縮,這會導致不同的響應特徵(相反的鈣訊號)。振動敏感神經元和偏轉敏感神經元之間的差異可能來自不同的轉導分子機制(即適應或非適應通道,以及NompC依賴或不依賴)。聲音敏感神經元表達機械轉導通道NompC(無機械感受器電位C,也稱為TRPN1)通道,而CE亞組獨立於NompC[14]。此外,AB亞組的JO神經元轉導動態接收器振動,但對靜態接收器偏轉快速適應(即它們表現出相位反應)[28]。CE亞組的神經元在靜態偏轉期間表現出持續的鈣訊號響應(即它們表現出緊張反應)。這兩種不同的行為表明存在具有不同適應特性的轉導通道,這在哺乳動物耳蝸或哺乳動物皮膚(即緊張啟用的默克爾細胞和快速適應的邁斯納氏小體)中也是已知的[26]。

大腦中重力和聲音感知的差異

[edit | edit source]A和B亞組的神經元靶向AMMC中初級聽覺中心的區域,另一側靶向腹外側原腦(VLP)的下部(見圖2B)。這些區域在自身之間以及與VLP之間表現出許多連合連線。對於CE亞組的神經元,幾乎沒有發現靶向區域之間的連合連線,也沒有連線到VLP。與CE亞組區域相關的神經元從胸神經節下降或上升。AB和CE神經元投射的這種差異強烈地提醒了哺乳動物中聽覺和前庭通路分離的脊椎動物投射[20]。

蜜蜂的約翰斯頓氏器

[edit | edit source]

蜜蜂的約翰氏器(JO)也位於觸角柄上,用於探測近場聲音[17]。在蜂巢中,一些蜜蜂會進行“擺尾舞”,據信這種舞蹈可以向同類傳達食物來源的距離、方向和收益率資訊。跟隨者必須在蜂巢的黑暗中破譯舞蹈資訊,即視覺感知不參與此過程。聲音感知可能是獲取舞蹈資訊的一種方式。跳舞的蜜蜂發出的聲音載頻約為 260 赫茲,是由翅膀振動產生的。蜜蜂擁有各種機械感受器,例如表皮上的毛髮或眼睛上的剛毛。Dreller 等人發現,JO 中的機械感受器負責蜜蜂的聲音感知[17]。然而,當振幅過低而無法使鞭毛振動時,毛髮感受器可能仍然參與探測更遠的聲音源。Dreller 等人訓練蜜蜂將聲音訊號與蔗糖獎勵聯絡起來。訓練蜜蜂后,對一些蜜蜂的不同機械感受器進行了去除。然後再次測試蜜蜂將聲音與獎勵聯絡起來的能力。操縱 JO 導致學習技能的喪失。訓練可以用 265 赫茲的頻率進行,也可以用 10 赫茲的頻率進行,這表明 JO 也參與低頻聽覺。只有一根觸角的蜜蜂犯的錯誤更多,但仍然比切除兩根觸角的蜜蜂好。每根觸角中的兩個 JO 可以幫助跟隨者計算跳舞蜜蜂的方向。蜜蜂在其他情況下也可能使用聽覺,例如保持蜂群聚集在一起。擺尾舞的破譯不僅是透過聽覺感知來完成的,而且也是或更多地透過電場感知來完成的。蜜蜂的 JO 允許探測電場[29]。如果身體部位一起移動,蜜蜂會在其表皮中積累電荷。昆蟲對電場做出反應,例如透過改變運動方式(Jackson,2011)。表面電荷被認為在授粉中起作用,因為花通常帶負電,而到達的花粉帶正電[29]。這可以幫助蜜蜂採集花粉。透過訓練蜜蜂識別靜電場和調製電場,Greggers 等人證明蜜蜂可以感知電場[29]。跳舞的蜜蜂會產生電場,這會引起鞭毛的運動,其強度比僅由翅膀振動產生的機械刺激強 10 倍。蜜蜂的鞭毛振動透過 JO 進行監控,JO 對帶電翅膀振動引起的位移幅度做出反應。這可以透過記錄電場刺激期間來自 JO 軸突的複合動作電位響應來證明。沒有觸角,JO 無法接收電場。是否還有其他非觸角機械感受器參與電場接收尚未排除。Greggers 等人的研究結果表明,電場(以及 JO)與蜜蜂的社會交流有關。

索頓氏器,如 JO,僅在昆蟲和甲殼類動物中發現[15]。索頓氏神經元是纖毛細胞[30]。編碼功能纖毛所需蛋白質的基因在索頓氏神經元中表達。人類同源基因的突變會導致遺傳性疾病。瞭解纖毛發生的機制有助於瞭解和治療由人類纖毛形成或功能缺陷引起的疾病。這是因為控制昆蟲和脊椎動物神經元特化的過程基於高度保守的轉錄因子,以下示例說明了這一點:Atonal(Ato),一種前神經轉錄因子,指定索頓氏器的形成。小鼠直系同源基因 Atoh1 對於耳蝸中毛細胞的發育是必需的。表達 Atoh1 表型突變體(聾)的小鼠可以透過果蠅的 atonal 基因治癒。研究昆蟲的索頓氏器可以讓我們更深入地瞭解機械感覺和纖毛的構建。果蠅是研究索頓氏器的通用模型[31]。果蠅易於且廉價地培養,產卵量大,可以以多種方式進行基因改造,並且生命週期短,這使得可以在相對較短的時間內研究多個世代。此外,控制發育和生存的大多數基本生物機制和途徑在果蠅和其他物種(如人類)中是保守的。雖然人類感覺系統為我們提供了感知運動和環境的驚人方式,但昆蟲和蜘蛛的感覺系統也不遜色。舉幾個例子,蜘蛛最多有八隻眼睛,有些蜘蛛的視力幾乎與人類一樣敏銳;蜜蜂在其他蜜蜂在蜂巢中跳舞時“感覺到節奏”,並從中瞭解到食物來源的位置;蚊子透過氣味追蹤獵物。此外,與哺乳動物相比,昆蟲研究的倫理或方法學限制要少得多。尤其是在果蠅中,使用分子遺傳工具,可以靶向任何基因(例如,敲除或過表達),並且該系統比人類更容易管理。

這本關於感覺系統的書籍主要介紹人類感覺系統,其中有一章介紹嗅覺系統,那麼為什麼我們需要關於昆蟲嗅覺系統的一章呢?果蠅(drosophila melanogaster),我們將重點介紹它,是生物學中一個非常重要的模式動物,許多關於感覺系統的研究是在果蠅中進行的。視覺系統和嗅覺系統都得到了深入研究,並且倫理或方法學限制較少。使用分子遺傳工具,可以靶向果蠅中的任何基因(例如,敲除或過表達),並且該系統比人類更容易管理。雖然嗅覺系統的功能與人類的嗅覺系統有很大不同,但我們仍然可以找到共同的原理。此外,昆蟲嗅覺系統啟發了機器人、醫學和許多其他領域的工程學。

要理解氣味感知的具體細節,必須意識到氣味與其他刺激有很大不同。它與光和聲音的不同之處在於,它不是透過波傳播的,而是透過擴散、氣流和湍流傳播的。此外,雖然光和聲音只有頻率成分和振幅這兩個感知相關特徵,但氣味具有各種各樣的離散氣味物質,以及更多可能的混合物,且濃度不同。

在昆蟲(以及大多數脊椎動物)中,感覺系統對於定向和覓食至關重要,但也具有社會(例如螞蟻的巢穴夥伴識別)和性(例如透過資訊素尋找和選擇配偶)意義。氣味資訊的主要路徑從嗅覺感覺器(昆蟲的感覺器官,其中包含感覺神經元)開始,大多數昆蟲的嗅覺感覺器位於觸角上,看起來像果蠅身上的小毛髮(見圖)。存在著各種各樣的觸角型別(不僅用於嗅覺),以及許多不同的感覺器型別。

為了理解一般原理,以黑腹果蠅的棒狀感覺毛為例就足夠了。氣味分子透過角質層的裂縫或孔進入到水性的感覺毛淋巴液中,在那裡,一些型別的分子與氣味結合蛋白結合,並被攜帶著向嗅覺受體神經元 (ORN) 的樹突移動,另一些則在淋巴液中擴散到樹突。在樹突的膜上,存在著與氣味分子結合的嗅覺受體 (OR),它們負責將訊號轉化為膜電流。該電流透過樹突傳播到細胞體,在那裡 (在軸突丘),產生動作電位。動作電位沿著 ORN 的軸突傳播到觸角葉 (相當於脊椎動物的嗅球),在那裡,ORN 與區域性中間神經元和投射神經元形成突觸。觸角葉被組織成所謂的嗅球。目前尚不清楚它們是如何參與模式識別的,但嗅球的啟用模式可以提供有關呈現給果蠅的氣味的資訊。

投射神經元投射到側角 (可能在那裡處理先天的氣味反應) 和蘑菇體中的肯尼恩細胞。蘑菇體是昆蟲腦中的神經元叢,因其形狀類似蘑菇而得名。在那裡,氣味與其他感覺方式和行為相關聯,這就是為什麼蘑菇體是研究學習和記憶的重要模型系統。

ORN 中的氣味受體

[edit | edit source]

昆蟲的嗅覺感覺毛包含一個或多個嗅覺受體神經元,它們將氣味資訊轉化為電訊號 (動作電位)。大多數 ORN 只包含一種受體型別,但每種受體型別對多種氣味都有反應 (見圖)。然而,也有一些受體更特異,因為它們檢測到的氣味在昆蟲的行為中起著重要的作用或在化學上是獨特的。一個更特異受體的例子是二氧化碳受體。其他氣味只能微弱地啟用它,並且它會直接觸發果蠅的迴避反應 [32]。ORs 的特異性是由於氣味對受體的親和力不同。親和力越高,當施加氣味時,被佔用的受體越多,電流反應越強。然而,ORN 對刺激的反應並非線性。可以假設大多數 ORN 在其工作範圍內呈對數反應,這增加了它們的動態範圍。對數關係不適用於低於各自檢測閾值的刺激以及飽和狀態。大多數 ORN 表現出相位-強直的開啟反應,即它們在呈現刺激時會以強烈的放電速率增加進行反應,如果刺激持續存在,則會顯示放電速率適應。

嗅覺受體是膜蛋白,當氣味分子與其結合時,會透過膜引發離子電流。在嗅覺系統中,這可以透過兩種方式實現:代謝型和離子型受體。在哺乳動物中,嗅覺受體是已知的代謝型 G 蛋白偶聯受體,它們釋放進入細胞的 G 蛋白,透過短的細胞內訊號級聯啟用離子通道。相比之下,昆蟲中的大多數嗅覺受體是離子型受體,它們是當氣味分子結合時開啟的離子通道。透過節省訊號級聯的時間,離子型受體比代謝型受體快得多 [33]。

氣味資訊處理

[edit | edit source]到達觸角的氣味包含不同的資訊部分:一方面是氣味的身份,即它是哪種氣味或混合物,另一方面是成分的量。此外,刺激的時間包含資訊。如果兩種氣味例如同時開始,則很可能它們屬於同一個物體。研究表明,昆蟲確實利用氣味時間資訊不僅來檢測氣味來源的方向,而且還來區分和追蹤氣味物體 [34][35][36]。使這種行為成為可能的處理機制尚不清楚,但令人驚訝的是,即使是幾毫秒範圍內的刺激開始延遲也可能是有用的。最近的研究結果表明,昆蟲嗅覺系統的速度和時間解析度非常出色,遠遠超過預期。

透過鈣成像 (一種透過熒游標記視覺化細胞質鈣從而視覺化神經元活動的方法),可以建立觸角葉的功能圖譜。基本上,所有包含一種 OR 的一種受體神經元型別的 ORN 都投射到一個嗅球。因此,(在果蠅中大約 54 個) 每個嗅球都將一種受體型別的反應聯合起來,形成一個空間模式。然而,研究表明,嗅球反應的時間動力學也被用來編碼資訊 [37]。因此,氣味資訊透過時空放電模式在嗅覺系統中編碼 [38]。

到目前為止,還沒有辦法像理解視覺和聽覺系統那樣,理清和理解氣味程式碼。這可能是由於上面討論的氣味的特殊性。神經元沒有容易對映的拓撲結構組織,因為氣味空間是多維的並且不連續。

嗅球活動模式在蘑菇體中與行為相關聯。大多數昆蟲在那裡表現出高度的可塑性,例如,蜜蜂能夠在僅僅幾次呈現後將氣味與食物獎勵聯絡起來。據說蘑菇體中的氣味資訊由稀疏程式碼表示,這意味著只有少數肯尼恩細胞以很少的峰值響應。相比之下,上面描述的觸角葉和 ORN 中的程式碼是組合程式碼。

氣味感知和行為意義

[edit | edit source]對於昆蟲來說,嗅覺系統具有重要的行為意義。例如,正如我們所有人可能都親身經歷過的那樣,蚊子可以透過氣味追蹤它們的受害者。螞蟻沿著資訊素痕跡追蹤到食物來源,但也能夠透過群體特有的碳氫化合物譜識別它們的巢友 (因此能夠在它們的領地內消滅敵人和小偷)。許多飛蛾利用性資訊素尋找交配物件。

通常,自然界中的氣味不是純淨的化學物質,而是混合物。然而,這些混合物被感知為一個整體,並且與行為直接相關。觸角葉中混合物的**神經元反應**不能總是透過對成分的反應來預測 [39]。因此,不應該想當然地認為嗅覺系統像電子鼻一樣工作,電子鼻旨在分析所呈現氣味的成分。此外,與視覺相比,視覺資訊需要經過深入處理,直到內容的相關性變得明顯,嗅覺系統更強烈、更直接地與行為 (以及至少在高階動物中與情緒) 相關聯。這些連線有時是先天的,但通常也是學習的和特質的。

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ F. G. Barth: A Spider´s World: Senses and Behavior. ISBN 978-3-642-07557-5, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. (2002)

- ↑ D. P. Harland, R. R. Jackson: 'Eight-legged cats' and how they see - a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae). Department of Zoology, University of Canterbury (2000)

- ↑ A. Schmid: Different functions of different eye types in the spider Cupiennius salei. The Journal of Experimental Biology 201, 221–225 (1998)

- ↑ S. Yamashita, H. Tateda: Spectral Sensitivities of Jumping Spider Eyes. J. comp. Physiol. 105, 29-41 (1976)

- ↑ D. P. Harland, R. R. Jackson: Influence of cues from the anterior medial eyes of virtual prey on Portia fimbriata, an araneophagic jumping spider. The Journal of Experimental Biology 205, 1861–1868 (2002)

- ↑ A. Schmid, C. Trischler: Active sensing in a freely walking spider: Look where to go. Journal of Insect Physiology 57 p.494–500 (2011)

- ↑ D. B. Zurek, X. J. Nelson: Hyperacute motion detection by the lateral eyes of jumping spiders. Vision Research 66 p.26–30 (2012)

- ↑ D. B. Zurek, A. J. Taylor, C. S. Evans, X. J. Nelson: The role of the anterior lateral eyes in the vision-based behaviour of jumping spiders. The Journal of Experimental Biology 213, 2372-2378 (2010)

- ↑ F. M. G. da Costa, L. da F. Costa: Straight Line Detection as an Optimization Problem: An Approach Motivated by the Jumping Spider Visual System. In: Biologically Motivated Computer Vision, First IEEE International Workshop, BMVC 2000, Seoul, Korea (2000)

- ↑ G.W. Uetz, E. I. Smith: Asymmetry in a visual signaling character and sexual selection in a wolf spider. Behav Ecol Sociobiol (1999) 45: 87–93

- ↑ D. P. Harland, R. R. Jackson: Influence of cues from the anterior medial eyes of virtual prey on Portia fimbriata, an araneophagic jumping spider. The Journal of Experimental Biology 205, 1861–1868 (2002)

- ↑ R. R. Jackson, D. P. Harland: One small leap for the jumping spider but a giant step for vision science. THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, JEB Classics p.2129-2132

- ↑ P. M. de Omena 和 G. Q. Romero:利用微生境特徵的視覺線索尋找家園:以鳳梨科植物棲息跳蛛 (Salticidae) 為例。 行為生態學 21:690–695 (2010)

- ↑ a b c d e f g h i Kamikouchi A, Inagaki HK, Effertz T, Hendrich O, Fiala A, Gopfert MC, Ito K (2009). "果蠅重力感應和聽覺的神經基礎"。自然. 458 (7235): 165–171。

{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ a b c d Yack JE (2004). "昆蟲聽覺索狀體的結構和功能"。顯微鏡研究與技術. 63 (6): 315–337。

- ↑ 約翰斯頓,克里斯托弗。1855. 原始通訊:庫蚊的聽覺器官

- ↑ a b c Dreller C 和 Kirchner WH (1993). "蜜蜂的聽覺:聽覺感覺器官的定位"。比較生理學雜誌 A. 173: 275–279。

- ↑ McIver, S.B. 1989. 機械感受,在昆蟲生理學、生物化學和藥理學全書中。 培格蒙出版社。 1989,第 6 卷,第 71-132 頁。

- ↑ Keil,Thomas A. 1999. 第 1 章 - 外周嗅覺器官的形態和發育。 [書作者] B.S. Hansson. 昆蟲嗅覺。 : 施普林格,1999,第 5-48 頁

- ↑ a b c d e Jarman,Andrew P. 2014. 第 2 章 - 果蠅聽覺器官(約翰斯頓器官)的發育。 聽覺和前庭系統發育(第四版)。 聖地亞哥 : 學術出版社,2014,第 31-61 頁

- ↑ Baker,Dean Adam 和 Beckingham,Kathleen Mary 和 Armstrong,James Douglas。 2007. 果蠅黑腹果蠅重力迷宮行為的神經基質的功能解剖。 比較神經學雜誌。 2007,第 501 卷,第 5 期,第 756-764 頁

- ↑ Nadrowski,Björn 和 Albert,Jörg T. 和 Göpfert,Martin C (2008). "基於換能器的力產生解釋了果蠅聽覺中的主動過程"。當代生物學. 18 (18): 1365–1372。

{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ a b c Kamikouchi A, Shimada T 和 Ito K (2006). "果蠅黑腹果蠅腦中聽覺感覺投射的全面分類"。J. 比較神經學. 499 (3): 317–356。

- ↑ Tauber,Eran 和 Eberl,Daniel F. 2003. 果蠅的聲學交流。 行為過程。 2003,第 64 卷,第 2 期,第 197-210 頁

- ↑ Baker,Dean Adam 和 Beckingham,Kathleen Mary 和 Armstrong,James Douglas。 2007. 果蠅黑腹果蠅重力迷宮行為的神經基質的功能解剖。 比較神經學雜誌。 2007,第 501 卷,第 5 期,第 756-764 頁

- ↑ a b c d e Yorozu S, Wong A, Fischer BJ, Dankert H, Kernan MJ, Kamikouchi A, Ito K, Anderson DJ (2007). "果蠅腦中風和近場聲音的不同感覺表徵"。自然. 458 (7235): 201–205。

{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ Beckingham,Kathleen M. 和 Texada,Michael J. 和 Baker,Dean A. 和 Munjaal,Ravi 和 Armstrong,J. Douglas。 2005. 動物重力感知的遺傳學。 學術出版社。 2005,第 55 卷,第 105-145 頁

- ↑ Nadrowski,Björn 和 Albert,Jörg T. 和 Göpfert,Martin C. 2008. 基於換能器的力產生解釋了果蠅聽覺中的主動過程。 當代生物學。 2008,第 18 卷,第 18 期,第 1365-1372 頁

- ↑ a b c Greggers U, Koch G, Schmidt V, Dürr A, Floriou-Servou A, Piepenbrock D, Göpfert MC, Menzel R (2013). "蜜蜂對電場的接收和學習"。英國皇家學會會刊 B: 生物科學. 280: 1759。

{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ Kavlie,Ryan G. 和 Albert,Jörg T. 2013. 索狀體。 當代生物學。 2013,第 23 卷,第 9 期,第 334-335 頁

- ↑ Jennings,Barbara H. 2011. 果蠅,生物學和醫學中通用的模型。 材料今日。 2011,第 14 卷,第 5 期,第 190-195 頁

- ↑ Suh GS, Ben-Tabou de Leon S, Tanimoto H, Fiala A, Benzer S, Anderson DJ: 果蠅中先天性嗅覺迴避反應的光啟用。 Curr Biol 2007, 17:905-908。

- ↑ Silbering AF, Benton R (2010) 化學感受中的離子型和代謝型機制:'偶然還是設計'? EMBO 報告 11:173-179。

- ↑ Baker TC, Fadamiro HY, Cosse AA (1998) 蛾子使用微調來分辨氣味。 自然 393:530-530。

- ↑ Justus KA, Schofield SW, Murlis J, Carde RT (2002) 倉儲螟雄蟲在快速脈衝型性資訊素羽流中的飛行行為。 昆蟲生理學 27:58-66。

- ↑ Szyszka P, Stierle JS, Biergans S, Galizia CG (2012) 嗅覺的速度:毫秒內氣味-物體分離。 PloS one 7:e36096。

- ↑ DasGupta S, Waddell S (2008) 果蠅中學習到的氣味辨別,沒有觸角葉中的組合氣味圖。 當前生物學 : CB 18:1668-1674。

- ↑ Brown, S. L., Joseph, J., & Stopfer, M. (2005). 使用時間結構化神經表徵編碼時間結構化刺激。 自然神經科學,8(11), 1568-1576。

- ↑ Silbering, A. F., & Galizia, C. G. (2007). 果蠅觸角葉中氣味混合物的處理揭示了全域性抑制和特定球狀體的相互作用。 神經科學雜誌,27(44), 11966-11977。

平衡棒(果蠅的陀螺儀)

[edit | edit source]

平衡棒是許多飛行昆蟲中存在的感官器官。人們普遍認為,平衡棒是這些昆蟲後一對翅膀的進化修改,它提供陀螺儀感官資料,這對飛行至關重要。儘管蒼蠅有其他相關的系統來幫助飛行,但蒼蠅的視覺系統太慢,無法進行快速機動。此外,為了能夠在弱光條件下熟練地飛行,避免捕食的必要條件,需要這樣的感官系統。事實上,沒有平衡棒,蒼蠅就無法進行持續、受控的飛行。自 18 世紀以來,科學家們就意識到了平衡棒在飛行中所起的作用,但直到最近,它們的操作機制才得到更好的探索。 [1] [2]

平衡棒由兩對翅膀中最靠後的那一對進化而來。雖然第一對翅膀保持了它的飛行功能,但後一對翅膀已經失去了它的飛行功能,並採用了略微不同的形狀。從視覺上看,平衡棒由三個結構部件組成:一個球形末端、一個細長的柄和一個稍寬的基部。球形末端包含大約 13 根神經支配的毛髮,而基部包含兩個絃音器官,每個器官都由大約 20-30 根神經支配。絃音器官被認為是僅對拉伸有反應的感覺器官,儘管它們仍然相對未知。基部還覆蓋著大約 340 個杯狀感覺器,它們是沿著它們被拉伸的方向優先響應壓縮的小纖維。這些纖維中的每一個也受到神經支配。相對於平衡棒的柄,絃音器官和杯狀感覺器都具有大約 45 度的方位,這對於測量平衡棒上的彎曲力是最佳的。平衡棒在飛行過程中與翅膀反向(反相)運動。感官元件可以分為三組 [3]): 對平衡棒垂直振動敏感的那些,包括背側和腹側肩胛骨板、背側和腹側希克斯乳突(板和乳突都是前面提到的杯狀感覺器的子類別)以及小的絃音器官。基底板(感覺器的另一種表現形式)和大的絃音器官對作用在平衡棒上的陀螺力矩敏感,並且還存在一個對作用在平衡棒基部的所有應變有反應的未分化乳突群。這為蒼蠅提供了另一種方法來區分施加在平衡棒上的力的方向。

隨著同源異型基因被發現和探索,人們發現,刪除或失活同源異型基因超雙胸基因 (Ubx) 會導致平衡棒發育為正常的一對翅膀。這是一個關於同源異型基因本質的非常有說服力的早期結果。對觸角基因的操作同樣會導致腿部嚴重變形,或者會導致頭部出現一套腿部而不是觸角。

平衡棒透過檢測科里奧利力來發揮作用,感知空氣在可能旋轉的蒼蠅身體上的運動。研究表明,身體的角速度是由平衡棒測量的科里奧利力編碼的 [3]。活動的平衡棒可以招募任何相鄰的單位,影響附近的肌肉,並導致飛行動力學的巨大變化。平衡棒已被證明具有極快的響應時間,允許這些飛行變化比蒼蠅依靠視覺系統更快地執行。為了區分不同的旋轉成分,如俯仰和滾動,蒼蠅必須能夠組合來自兩個平衡棒的訊號,這些訊號不能是重合的(重合訊號會降低蒼蠅區分旋轉軸的能力)。平衡棒能夠有助於影像穩定,以及飛行姿態控制,這已由許多作者透過注意到頭部和翅膀對旋轉速率向量分量的輸入的反應來證實。平衡棒對頭部和頸部運動的貢獻已被注意到,解釋了它們在注視穩定中的作用。因此,蒼蠅利用來自平衡棒的輸入來確定將目光固定在何處,這是一種有趣的感覺整合。

記錄表明,平衡棒能夠以與科里奧利力相同的頻率(雙翼拍打)響應刺激,這一概念證明了這些測量如何發生的進一步數學分析。平衡棒的角速度與身體旋轉的向量叉積為蒼蠅提供了科里奧利力向量。這種力在俯仰和平面上的頻率與翼拍頻率相同,而在偏航平面上的頻率是其兩倍。平衡棒能夠提供速率阻尼訊號以影響旋轉。這是因為科里奧利力與蒼蠅自身的旋轉速率成正比。透過測量科里奧利力,平衡棒可以向其相關的肌肉傳送適當的訊號,從而使蒼蠅能夠適當地控制其飛行。平衡棒的大幅度運動允許計算旋轉的垂直和水平速率。由於平衡棒在垂直運動和水平運動之間的巨大差異,Ω1,旋轉速率的垂直分量,產生的力是水平分量頻率的兩倍。人們普遍認為,這種兩倍的頻率差異是蒼蠅區分垂直和水平分量的原因。如果我們假設平衡棒以正弦方式運動,這是對其真實世界行為的相當準確的近似,則角位置 γ 可以建模為: 其中 ω 是平衡棒的拍打頻率,振幅為 180,接近於現實中的運動範圍。已知速率(滾動、俯仰和平面分量分別用 1、2 和 3 標記)可以計算身體旋轉速度,來自兩個平衡棒的(Ωb 是左側,Ωc 是右側平衡棒)參考系,相對於蒼蠅的身體,使用以下計算 [2]

α 代表平衡棒相對於身體平面的旋轉角度,Ω 項是指平衡棒相對於身體的角速度。瞭解這一點後,可以粗略地使用平衡棒末端球形體上的力方程來模擬對平衡棒的輸入

m 是平衡棒的球形末端的質量,g 是重力加速度,ri、vi 和 ai 分別是球形末端相對於蒼蠅身體在i 方向上的位置、速度和加速度,aF 是蒼蠅的線性加速度,Ωi 和 Ώi 分別是蒼蠅在空間中i 方向上的角速度和角加速度分量。科里奧利力由 2mΩ × vi 項模擬。由於產生的感覺訊號與作用在平衡棒上的力成正比,因此這將允許模擬平衡棒訊號。如果試圖將力方程與旋轉分量方程相協調,值得記住的是必須分別計算兩個平衡棒的力方程。

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ J. L. Fox and T. L. Daniel (2008), "A neural basis for gyroscopic force measurement in the halteres of Holorusia.", J Comp Physiol, 194: 887–897

- ↑ a b Rhoe A. Thompson (2009), "Haltere Mediated Flight Stabilization in Diptera: Rate Decoupling, Sensory Encoding, and Control Realization.", PhD thesis, University of Florida

- ↑ a b J. W. S. Pringle (1948), "The gyroscopic mechanism of the halteres of diptera.", Phil Trans R Soc Lond B, 233 (602): 347–384

昆蟲導航中的空間記憶

[edit | edit source]一些昆蟲對地點有著驚人的記憶力。蟋蟀會記住在一個原本炎熱區域中的一個涼爽地點的位置。寄生蜂 (Argochrysis armilla) 可以記住另一個膜翅目昆蟲 (Ammophila pubescens) 在哪裡挖掘了它不顯眼的小窩,以便以它的幼蟲為食。為了幫助其他蜜蜂找到回巢的路,Partamona batesi 進化出了一種複雜的行為,即把白色的河沙粘在一起,形成一個明顯可見的門廊。所有這些不同的行為都有一個共同點,即昆蟲對周圍環境有感知,並且能夠在其中導航。空間記憶在各種以中央地點覓食為食的昆蟲的行為中都有體現。記住位置對於尋找和記住資源豐富的食物地點、返回巢穴或在流動的水域或空中保持位置至關重要 [5]。

直到最近,行為實驗主要在群居蜜蜂和螞蟻上進行,並且在簡化的環境中進行(減少了地標數量,並根據所提問題改變了全景),以揭示三種不同型別的基於記憶的引導機制 [5]。雖然兩種機制基於對周圍環境的記憶,但第三種機制是基於一個內部累加器,從巢穴到所需地點建立一個向量 [2][3][4][5][7][12][13]。

- 對齊影像匹配 用於沿著熟悉的路線前進,將記憶中的快照檢視與當前的景象進行比較 [5][10]。

- 位置影像匹配 是一種更普遍的定位方式,用於目標地點已知,但起點或路線未知的情況 [1][5][13]。

- 路徑積分 在感知的環境未知或穿過沒有特徵的景觀時發揮作用。昆蟲測量距離和方向,建立一個向量 [2][5]。

昆蟲使用所有三種程式,將它的感官輸入與所需感官輸入的記憶進行比較。這些輸入的差異被轉化為一個“輸出向量”,指向目標地點 [4][5]。根據情況,並非所有機制都需要同時使用。透過三種不同過程的融合和互補,可以在多種條件下實現定向 [4][5]。

對齊影像匹配

[edit | edit source]對齊影像匹配是將視覺輸入與記憶進行比較的最基本方式。它用於沿著已知路線行駛。這樣做,將當前的視網膜影像與視覺記憶進行比較並使之一致 [10]。

質量分數位置、定向邊緣和分割

[edit | edit source]Lent 等人觀察了紅林蟻 (Formica rufa) 在人工場景中的行為,比較了它們在原始場景和改變後的場景中所走的路線。該研究小組發現了幾種不同的行為,這些行為幫助螞蟻選擇方向。其中一個過程類似於螞蟻已知的計算形狀質心的能力。研究發現,螞蟻利用“質量分數位置”(FPM)進行定向,這使得螞蟻能夠在距離形狀幾米的位置進行穩健的定向。FPM 是螞蟻前進的方向,由形狀左右區域的比例描述(圖 1)。此外,研究發現,昆蟲透過提取區域性視覺特徵(如定向邊緣,例如形狀的斜邊)並將其疊加在視覺記憶上進行定向 [8][10]。此外,螞蟻似乎會分割複雜的場景,分別計算每個部分的 FMP。在簡單的場景中,對整個影像計算一個 FPM [10]。

為了獲得最佳的引導效果,研究發現,螞蟻首先透過區域性特徵進行定向。最近的一項研究表明,螞蟻可能會分割它們的視野並計算相應的 FPM。如果昆蟲偏離了它們最初的方向,則透過掃視樣旋轉實現身體方向的校正 [10]。實驗表明,紅林蟻每三秒進行一次這種對齊,必要時在方向上最多校正 70 度 [5]。

地標和天際線

[edit | edit source]可靠地標的特點是,它在多次旅程中都可用,並且在各種不同的光照條件下都可見(圖 2)。Graham 和 Cheng 認為天際線就是一個值得信賴的地標。天際線輪廓是指與天空形成對比的地面上的物體 [7]。他們的實驗使用的是所謂的零向量蟻。零向量蟻是在進入蟻巢前捕獲的。因此,它們缺乏路徑積分向量(設定為零),並且在被轉移後只能依靠視覺線索進行導航。Graham 和 Chen 研究了螞蟻在被轉移後如何成功地返回蟻巢。此外,還測試了這種行為在改變的環境中,即使用人工全景以及它的幾個側向平移版本。他們發現,螞蟻會根據虛假的天際線改變方向,獨立於內部指南針機制 [7]。

其他研究人員將無所不在的天際線與其他地標區分開來。Wystrach 等人觀察到,螞蟻 (Melophorus bogati) 的引導不能完全透過僅利用地標進行定向來解釋。由於螞蟻的眼睛解析度很差,因此會降低複雜的自然景觀,因此有人提出,全景或天際線檢視被用於基本定向,提供主要的粗略方向提示 [12]。

位置影像匹配

[edit | edit source]位置影像匹配描述了一種更普遍的視覺記憶利用方式。與對齊影像匹配相比,只要存在足夠多的熟悉元素,這個過程允許從新的、未知的位置透過新方向引導到所需的目標 [5]。在雜亂的環境中,螞蟻嚴重依賴它們的路徑積分向量和周圍的地標。如果它們在熟悉的地形中,有足夠的地標,那麼路徑積分向量就會被忽略,昆蟲就會依靠快照 [1][13]。在模擬中,一個執行影像匹配的機器人表現出與螞蟻相似的行為,這表明螞蟻可能使用了這種過程 [11]。

天際線高度、視覺指南針和失配梯度下降

[edit | edit source]Wystrach 等人提出了三種額外的檢視匹配策略。首先,他們建議螞蟻將當前位置的天際線高度與目標場景檢視記憶進行比較。如果當前狀態的天際線過高,則螞蟻需要沿著當前視線方向行走。相反,如果天際線過低,則螞蟻需要偏離當前朝向方向(圖 3)。儘管該模型總體上具有魯棒性,但它有兩個缺陷。首先,兩個檢視之間的高度差必須足夠大才能區分。其次,螞蟻必須與記憶檢視具有相同的絕對方向才能成功比較兩個天際線。但是,這可以透過地磁或天體羅盤來實現。因此,天際線高度比較是獲得新位置的粗略航向方向的良好工具,但在接近目標時幾乎不可行[13]。

其次,他們提出螞蟻擁有一個視覺羅盤,它需要記憶在面對巢穴時圍繞巢穴拍攝的幾個不同檢視。如果昆蟲發現自己處於未知位置,它可以將當前檢視與記憶檢視進行比較,選擇最佳匹配的檢視並計算出航向方向。該模型得到了觀察結果的支援,即Ocymymex 螞蟻執行精心編排的學習行走,其中也包括面對巢穴。與天際線高度比較相比,螞蟻在尋找適當方向方面沒有問題,因為它們的記憶檢視已經指向巢穴。但是,如果保留的巢穴記憶檢視不是最佳匹配,螞蟻可能會被引導到完全錯誤的方向。這意味著使用視覺羅盤在熟悉的路線中是一個非常穩健的模型,但它不適用於從不熟悉的位置找到通往巢穴的路線[13]。

第三種提出的過程稱為失配梯度下降,它提供了方向。感知影像和記憶影像不斷進行比較。為了使該過程起作用,螞蟻需要三維資訊,這些資訊需要透過斜向穿過景觀來獲取。然而,這尚未被觀察到,這導致了一個結論,即僅靠失配梯度下降不會將螞蟻引導到想要的目標[13]。

這些發現表明,天際線高度比較應用於查詢航向方向。失配梯度下降幫助螞蟻在行走過程中記住通往巢穴的方向,一旦靠近巢穴,視覺羅盤就會將螞蟻引導到它的家園。所有不同的模型都可以混合使用,它們的相對貢獻可能有所不同[13]。如果上述機制都沒有指示航向方向,即如果昆蟲處於完全陌生的環境中,螞蟻將從系統搜尋開始,搜尋包括迴圈,這些迴圈隨著搜尋過程中的時間推移而增加大小[13]。

位移後迷茫

[edit | edit source]研究表明,在沿著路線進行訓練後,零向量螞蟻在被從家門口拾起並替換到餵食器後,會表現出短暫的迷茫階段,表現為無定向的行走。似乎在迷茫期間忽略了通往巢穴的路線記憶。很明顯,路線的重複導致動物的迷茫,讓人不禁要問,它們是否擁有類似情景的記憶,告訴它們已經走過這條路線[4]。然而,並非總是能觀察到這種迷茫,尤其是在雜亂的環境中。這可以透過這樣的假設來解釋,即螞蟻在雜亂的環境中將自己的視野分成幾個階段。當被移動時,螞蟻可能認為它們仍在通往巢穴的路上,因為路線的最後階段尚未到達[4]。

路徑積分

[edit | edit source]路徑積分是一種航位推算,其中透過測量方向、速度和所用時間來進行持續定位[2][5]。這需要累加器作為整個系統的核心元件[6]。因此,螞蟻獲得了一個向量,它表示相對於巢穴位置的移動距離和方向[5]。為了瞭解到達目標地點的航向,透過從目標地點的路徑積分狀態記憶中減去當前路徑積分狀態來生成輸出向量[4][5]。

構建路徑積分向量

[edit | edit source]為了構建向量,昆蟲需要一個起點。該模型的慣例是將巢穴作為原點,定義為零[6]。向量方向必須相對於外部或內部線索進行。外部線索是太陽羅盤、大型地標或偏振光[3]。如果環境中沒有用於導航的線索,則使用內部線索,例如對地球磁場的感知[2][3][5]。蜜蜂透過測量使用光流所走的距離來確定向量的長度。螞蟻透過從它們的步伐中獲得的本體感受輸入來做到這一點[2][5]。

螞蟻在無特徵環境中完全依賴路徑積分

[edit | edit source]由於方向的算術方法,使用路徑積分的昆蟲可以在完全陌生的地形中移動。這有助於動物穿越無特徵的環境,並在探索之旅後返回巢穴[5]。

Collett 和 Collett 展示了一個簡單的實驗,證明螞蟻完全依賴路徑積分。返回的螞蟻在到達目標之前被置於熟悉的或未知區域。在這兩種情況下,螞蟻都會繼續沿其路線行走,直到到達它們本應到達巢穴的點。只有在那時,它們才開始表現出搜尋行為[6]。

路徑積分是一個數學和認知挑戰

[edit | edit source]除了跟蹤當前位置的累加器之外,使用路徑積分的昆蟲還需要一些機制來儲存目標地點的路徑積分狀態(例如,在覓食地),以便以後記住。總共需要記住四個因素:路徑積分的當前狀態、目標的路徑積分狀態、比較器的輸出和輸出向量。雖然這種制導系統顯然基於向量計算,但目前還沒有發現可以處理這種計算的神經迴路[6]。

路徑積分的兩種主要模型

[edit | edit source]路徑積分目前已知有兩種主要模型。第一個模型假設累加器不斷更新,而第二個模型假設累加器間歇更新。在累加器連續更新模型中,返回時的累加器狀態必須與離開巢穴時的狀態相同。因此,座標系是封閉的。在間歇更新模型中,累加器狀態在巢穴和螞蟻轉身返回的點被重置。為了返回,羅盤的極性被反轉,螞蟻朝著相反向量的方向前進,因此係統是開放的。研究表明,後者模型更可能是正確的,因為外向和內向向量不必完全抵消,這留下了小的誤差空間[6]。

如上所述,昆蟲在導航過程中不僅依賴路徑積分。基於地標的影像匹配是熟悉路線方向的主要方式。路徑積分和影像匹配獨立工作,但也相互作用,相互調整。在路徑積分引導的行走過程中,可以學習新的地標。而在影像匹配的行走過程中,可以對導航向量進行標準化[6]。

昆蟲導航對於機器人開發者來說也非常有趣。已經有幾個機器人使用路徑積分作為其主要導航系統之一。這也是無人駕駛汽車應用的原理[2][3][11]。Lambrinos等人建造了一個名為“Sahabot”的機器人,它根據路徑積分和基於檢視的匹配來定位自身[9]。在開闊區域的導航似乎比在雜亂的環境中要簡單,這仍然是研究的熱點[2]。該研究領域不僅推動了機器的發展,而且有助於更好地理解人類的定位。路徑積分原理應用於盲人、前庭缺陷患者的導航以及理論工作[2]。

為了實現正確且平穩的定位,記憶與學習相一致。昆蟲必須學習目標的位置及其路線。還可以從其他個體那裡學習其他路線。可能是展示這種行為的最著名例子是蜜蜂(Apis mellifera)[5]。

儘管有三種不同的定向機制,但昆蟲似乎缺乏認知地圖。事實上,當考慮路徑積分時,是否反對這種地圖存在證據是值得商榷的[5]。然而,應該牢記的是,昆蟲的認知地圖可能基於尚未了解的機制[5]。學習和認知地圖的討論在這裡沒有涉及,但可能對進一步回顧感興趣。

[1] Akesson, S., & Wehner, R. (2002). 沙漠螞蟻Cataglyphis \newblock fortis的視覺導航:快照是否與天體參考系耦合?J Exp Biol, \newblock 205(Pt 14), 1971-1978.

[2] Cheng, K., & Freas, C. A. (2015). 路徑積分、檢視、搜尋和匹配濾波器:魯迪格·韋納對定向和導航研究的貢獻。J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol, 201(6), 517-532. doi:10.1007/s00359-015-0984-9

[3] Cheng, K., & Newcombe, N. S. (2005). 空間定向是否有幾何模組?理論與證據的整合。Psychon Bull Rev, 12(1), 1-23.

[4] Collett, M. (2014). 沙漠螞蟻對近期視覺體驗的記憶和路線引導的控制。Proc Biol Sci, 281(1787). doi:10.1098/rspb.2014.0634

[5] Collett, M., Chittka, L., & Collett, T. S. (2013). 昆蟲導航中的空間記憶。Curr Biol, 23(17), R789-800. doi:10.1016/j.cub.2013.07.020

[6] Collett, M., & Collett, T. S. (2000). 昆蟲如何利用路徑積分進行導航?Biol Cybern, 83(3), 245-259. doi:10.1007/s004220000168

[7] Graham, P., & Cheng, K. (2009). 螞蟻在導航過程中使用全景天際線作為視覺線索。Curr Biol, 19(20), R935-937. doi:10.1016/j.cub.2009.08.015

[8] Harris, R. A., Graham, P., & Collett, T. S. (2007). 導航木蟻檢索地標記憶的視覺線索。Curr Biol, 17(2), 93-102. doi:10.1016/j.cub.2006.10.068

[9] Lambrinos, D., Moller, R., Labhart, T., Pfeifer, R., & Wehner, R. (2000). 使用昆蟲策略進行導航的移動機器人。Robotics and Autonomous Systems, 30(1-2), 39-64. doi:Doi 10.1016/S0921-8890(99)00064-0

[10] Lent, D. D., Graham, P., & Collett, T. S. (2013). 導航木蟻的視覺場景感知。Curr Biol, 23(8), 684-690. doi:10.1016/j.cub.2013.03.016

[11] Moller, R. (2000). 具有模擬處理的機器人的昆蟲視覺歸巢策略。Biological Cybernetics, 83(3), 231-243. doi:Doi 10.1007/Pl00007973

[12] Wystrach, A., Beugnon, G., & Cheng, K. (2011). 地標或全景:導航螞蟻使用什麼來進行引導?Front Zool, 8, 21. doi:10.1186/1742-9994-8-21

[13] Wystrach, A., Beugnon, G., & Cheng, K. (2012). 螞蟻可能在路線內外使用不同的檢視匹配策略。J Exp Biol, 215(Pt 1), 44-55. doi:10.1242/jeb.059584

視覺系統賦予動物感知環境的能力。這種對食物來源或危險的快速感知在所有物種中都很重要。黑腹果蠅(見圖1)屬於無脊椎動物,是該類群重要的模式生物。果蠅與人類等脊椎動物一樣,具有視覺能力。將無脊椎動物(圖2)的視覺系統與脊椎動物的視覺系統進行比較,發現它們在總體結構和架構上有很多相似之處,但也存在差異。確切的分子機制尚未完全瞭解,但在物種之間似乎存在保守機制。

將討論兩篇關於果蠅視覺系統的論文(S. Hakeda-Suzuki, T. Suzuki (2014) 和 Zipursky (2010)),以獲取關於一般結構以及與脊椎動物視網膜差異和相似性的資訊。將以R7和R8感光細胞為例,解釋特定靶向感光細胞的不同步驟。

果蠅屬於無脊椎動物,擁有複眼,約有750個小眼(圖3)。一個小眼包含8個感光細胞(R1 - R8),它們表達不同的視紫紅質,從而在功能上有所不同。R1 - R6感光細胞感知有關運動的資訊。它們表達視紫紅質Rh1,對可見光譜有廣泛的反應。R7和R8負責色覺。R7表達對紫外線敏感的視紫紅質Rh3/ Rh4,而R8表達Rh5/ Rh6。750個小眼中的每一個都包含所有8個感光細胞,以高度特定的方式排列。R1 - R6環繞著中心R7和R8感光細胞。啟用感光細胞的傳入資訊被轉發到視葉,視葉由四個不同的部分組成:小葉、髓質、小葉球和小葉板。

小葉被組織成徑向不同的區域,稱為小柱。複眼的曲率導致外感光細胞R1 - R6感知不同空間位置的資訊。為了解釋這種現象並提高靈敏度,來自不同相鄰小眼的R1 - R6感光細胞被引導到小葉內同一個小柱。這使得保持視網膜對應關係成為可能。這個過程稱為神經疊加。R7和R8不存在視網膜對應關係的問題,因為它們位於小眼的中心。R1 - R6感光細胞終止於小葉,並透過形成突觸與小葉神經元連線。這些小葉神經元將資訊轉發到髓質。R7和R8在小葉中不形成突觸,並進一步投射到髓質。

髓質由十個不同的層M1 - M10組成,並且被徑向地分為柱。R7專門投射到M6層,而R8投射到M3層。來自同一小眼(視網膜)的R7和R8以及來自同一小柱(小葉)的小葉神經元靶向髓質中的同一柱。小葉神經元也表現出定型的連線模式。小葉神經元以及R7和R8感光細胞形成突觸,與將視覺資訊引匯出髓質進入小葉球和小葉板的神經元連線。透過資訊穿過小葉、髓質、小葉球和小葉板,資訊被計算,並允許對環境進行視覺感知。

總的來說,脊椎動物和無脊椎動物的視覺系統之間存在主要相似之處。其中最重要的是分層和徑向柱的總體結構。脊椎動物視覺系統中的感光細胞稱為桿狀體和錐狀體。桿狀體負責光覺和運動。它們的功能與無脊椎動物視覺系統中的R1 - R6感光細胞相同。錐狀體是色覺所必需的。這個作用對應於R7和R8感光細胞。

一個主要區別是脊椎動物視網膜中存在突觸。如前所述,果蠅的視網膜中沒有突觸。所有感光細胞的突觸連線都位於層板(R1 – R6)或髓質(R7 – R8)。脊椎動物的視覺系統在視網膜中也顯示出不同的細胞型別。它不僅包含感光細胞,還包含水平細胞、雙極細胞、無長突細胞和神經節細胞。這導致了細胞型別之間巨大的連線性,並導致了五個不同層的形成,這些層可以透過它們是否包含細胞體或突觸來區分。在果蠅視覺系統的視網膜中無法觀察到水平層的形成。在脊椎動物中,大部分視覺計算發生在視網膜中,而無脊椎動物的視覺輸入計算則在視網膜、層板和髓質之間分配。

昆蟲視覺系統的發展以 R7 和 R8 感光細胞的逐步靶向為例。所有感光細胞在層板(R1 – R6)或髓質(R7 和 R8)中以高度特異性的方式靶向。本文描述了 R7 和 R8 靶向過程中的具體步驟。R7 靶向髓質層 M6,而 R8 最終靶向髓質層 M3。在幼蟲齡期,發育中的複眼的起點被稱為眼盤。視網膜中的感光細胞開始分化,但層板和髓質在幼蟲齡期的開始時沒有被軸突支配。在整個幼蟲齡期,感光細胞從後端到前端開始分化。第一個分化的感光細胞是 R8。R8 誘導剩餘的感光細胞以特定的順序分化。R8 的軸突構成先鋒軸突,因此來自同一小眼的 R1 – R7 的軸突可以定向以到達層板。R1 – R6 進行突觸發生以連線層板神經元。特定的靶向是神經疊加原理的基礎,如前所述。透過向層板生長,軸突在眼睛和大腦之間建立連線。感光細胞之間的相對位置在生長過程中保持不變,以確保對環境的正確感知。因此,拓撲結構得以保持。R7 和 R8 繼續生長直到它們到達髓質。R8 感光細胞在發育中的髓質的頂端表面暫停,被稱為 R8 暫時層。跟隨 R8 先鋒軸突的 R7 感光細胞繼續生長,直到它們到達位於 R8 暫時層基部的 R7 暫時層。層板神經元隨後延伸軸突朝髓質生長。當它們到達髓質時,它們開始徑向和水平分支。它們在 R8 暫時層和 R7 暫時層之間建立不同的層,從而增加它們之間的距離。只有在所有層板神經元支配髓質後,R7 和 R8 才開始再次生長。它們一直延伸到最終的目標層,併發出稱為絲狀偽足的細突起。在它們最終的目標層中,R7 和 R8 進行突觸發生。許多不同的分子線索參與靶向步驟和一個特定髓質層的特異性靶向,但它們尚未完全瞭解。

S. Hakeda-Suzuki,T. Suzuki (2014) 細胞表面控制果蠅視覺系統中層特異性靶向。基因遺傳系統 89: 9-15 J. Sanes,S. Zipursky (2010) 昆蟲和脊椎動物視覺系統的設計原則。神經元 66: 15-36

招潮蟹是一種非常適合研究其視覺系統以及該系統如何適應其生活環境和行為特徵的物種。它們不會遠離自己的洞穴,通常生活在 1 m2 的範圍內[1]。它們的眼柄賦予了它們全景視野,因此它們不需要調整方向就能看到顯著物體[2]。此外,它們的棲息地主要是視覺結構簡單的開闊泥灘[3][4]。這些因素使得在自然條件下監測螃蟹的行為以及它們所暴露的視覺資訊成為可能,從而可以對它們神經系統中進行的視覺處理進行詳細分析[1]。最後,招潮蟹視覺的解析度有限,因此可以透過簡單的視覺模型來操縱它們的行為,這些模型被誤認為是捕食鳥類或其他螃蟹[1]。研究招潮蟹視覺系統的這些方面清楚地表明,它們的視覺並沒有進化到忠實地傳遞所有影像資訊,而是隻檢測與它們生存相關的事件,包括捕食者的存在或潛在的配偶[1]。

招潮蟹的視覺系統與其行為模式和生活環境之間存在著密切的聯絡。儘管招潮蟹的視覺敏銳度可能有限,但這反映了大多數物種的穴居特性,它們不需要進行長距離導航,因此沒有被發現是依靠視覺地標進行引導的[5][6][7]。有些種類的招潮蟹會進行長距離的覓食或交配,這些螃蟹被發現會利用遠距離地標的全景影像和偏振陽光的模式來定向[1]。對於招潮蟹的大多數行為來說,視覺環境充當一個不斷變化的背景,需要將其過濾掉,以便能夠檢測到顯著的事件[1]。招潮蟹視覺系統的一些關鍵特徵是:它們的的眼睛位於豎立的眼柄的末端,賦予它們全景視野;並且這些眼睛具有複眼結構,可以非均勻地分佈感光細胞。

招潮蟹的眼睛位於垂直的眼柄頂端,這使它們擁有更大的視野,因為身體遮擋的場景更少。眼睛抬高也使招潮蟹能夠利用地平線作為區分捕食者(在地平線上方飛行的鳥類)和其他在 地平線下方螃蟹的界線[8][9]。不同種類的螃蟹具有不同的眼柄排列方式,這取決於它們生存環境的結構。生活在平坦環境中的螃蟹擁有更加靠近、更高的眼柄。這種靠近的空間限制了立體深度估計,但在平坦的環境中,物體在地面上的位置可以在視覺區域中用作更可靠的距離指示器,因為更近的物體看起來更低[1]。相反,生活在不太平坦的環境(如岩石海岸或茂密的紅樹林)中的螃蟹擁有更加遠離、更短的眼柄[10][11]。螃蟹的眼柄長度和間距之間存在一種權衡,因為它們的身體正面有水平的凹槽,可以將眼睛降低到其中以保護眼睛[1]。以下影像展示了具有不同眼柄長度的螃蟹的示例。

- 蟹眼柄變化

-

招潮蟹 Gelasimus vomeris, 擁有靠近的、高眼柄。

-

招潮蟹 Uca pugilator,擁有中等間距、中等高度的眼柄。

-

紫石蟹, Leptograpsus variegatus, 擁有遠離的、短眼柄。

複眼和感光細胞的分佈

[edit | edit source]除了眼睛的位置外,招潮蟹眼睛內部的感光細胞結構和排列方式也經過進化以適應其環境。它們擁有複眼,由數百或數千個獨立的感光結構(稱為小眼)組成,每個小眼都有自己的角膜、晶狀體和感光細胞。與單眼相比,複眼的解析度有限,但能夠在視覺區域內改變感受器密度,因此招潮蟹獲得的視覺資訊可以針對其行為進行最佳化[12]。特別是,招潮蟹在垂直方向上的解析度遠遠高於水平方向,這得益於非常橢圓形,幾乎是圓柱形的眼睛,具有更大的垂直半徑[1]。這使得沿著地面平面能夠解析出更多細節,由於螃蟹的視野非常靠近地面,因此地面平面在螃蟹的視覺區域中有一些壓縮。此外,小眼的分佈嚴重偏向於地平線:儘管螃蟹的視覺區域覆蓋了大約 72% 的垂直軸,但 30% 的小眼朝向地平線 ±9° 以內,50% 的小眼朝向地平線 ±18° 以內[12]。最近的成像技術表明,招潮蟹的眼睛中實際上存在兩條不同的高解析度視覺條紋,一條就在地平線之上,另一條就在地平線之下。捕食性鳥類比招潮蟹更大,並從上方飛過[13],因此從螃蟹的視角來看,它們幾乎完全出現在地平線之上[1]。而且,因為招潮蟹的眼睛位於垂直眼柄的頂部,所以它們總是看到其他螃蟹的身體在地平線之下[8]。因此,人們推測地平線以上的高解析度條紋用於檢測捕食者,而地平線以下的條紋用於識別同類[12]。遠離地平線的小眼稀疏分佈表明,螃蟹並沒有試圖重建視覺世界中這些部位的詳細影像,而是快速檢測潛在的威脅並做出相應的反應。事實上,在招潮蟹躲避捕食性鳥類的距離處,這些鳥類只佔據少數個別小眼的視野[1]。

辨色能力

[edit | edit source]招潮蟹是否具有辨色能力,這一直是一個爭論不休的問題。由於單個小眼之間存在遮蔽色素“遮光板”以防止雜散光在小眼之間反射,導致測量結果失真,因此很難透過實驗進行分析[1]。每個小眼都有八個感光受體,即 R1-R8,前七個受體明顯大於第八個受體。對前七個受體的測量結果顯示,它們之間的光譜敏感度一致,峰值在 508 奈米到 530 奈米之間[14]。然而,行為學研究表明,一些招潮蟹物種可以區分不同顏色的刺激[15]。最近對招潮蟹視覺的分子分析確定,三個基因負責編碼它們的辨色視蛋白色素。R1-R7 包含兩種中波長敏感色素中的一個或兩個,而第三種短波長敏感色素僅在 R8 中發現[16],為招潮蟹可能具有辨色能力提供了證據。

塑造招潮蟹視覺系統並受到視覺系統塑造的招潮蟹行為的例子

[edit | edit source]洞穴防禦行為

[edit | edit source]招潮蟹的洞穴有許多功能。它可以保護螃蟹免受捕食者的侵害,提供食物和水,並將螃蟹置於其他螃蟹(包括潛在的配偶和競爭者)的鄰近區域[1]。但由於招潮蟹身材矮小,並且生活在平坦的環境中,因此洞穴入口在很短的距離內就會變得不可見[18]。因此,招潮蟹在四處遊蕩時會監控自己的活動,透過一個稱為路徑整合的過程跟蹤自己的活動,以便在任何時候都大致瞭解回到洞穴的方向和距離[5][6][7]。此外,招潮蟹會持續將身體的一側對準洞穴,以便在捕食者接近或競爭對手試圖佔據其洞穴時能夠快速返回洞穴[1]。

這種洞穴防禦行為特別有趣,因為它不會習慣於被假人觸發[19],而且因為螃蟹的反應是基於對手距離洞穴的距離,而不是對手距離螃蟹本身的距離。也就是說,這些螃蟹似乎將它們路徑整合系統的資訊與視覺資訊結合起來,以在空間中心參考系中計算出對手螃蟹的位置[1]。這種計算的可能實現方式可以利用這樣一個事實:在一個平坦的世界中,螃蟹眼睛中的每個感受器對應於空間中的一個特定位置。此外,螃蟹會保持側向與洞穴對齊,以便眼睛的同一區域始終監控該區域是否有對手螃蟹。因此,可以僅透過考慮被對手螃蟹刺激的複眼,並根據路徑整合給出的螃蟹當前距洞穴的距離進行調節,來計算洞穴和入侵螃蟹之間的距離[20][1]。招潮蟹似乎確實像利用這種基於簡單視覺過濾器的計算方法來進行反應一樣,當入侵者過於靠近時,它們會衝回洞穴。但是,尚未收集到確切的神經生理學證據。請參閱 Zeil, 2006 中的圖 10,以獲取清晰的視覺化[1]。

捕食者回避和逃跑

[edit | edit source]另一種與招潮蟹視覺系統密切相關的行為是逃跑以避免捕食者。與洞穴防禦不同,招潮蟹以自我為中心的的方式對接近的捕食者做出反應,當捕食者過於靠近時會逃到洞穴中[1]。這種行為也受到螃蟹路徑整合系統的一些調節,螃蟹在距離洞穴更遠時會更早逃跑[19]。然而,它們的反應並不始終如一地反映捕食者的迫在眉睫的危險,因為正如之前提到的,它們通常會在捕食者的影像落在少數幾個複眼上時就開始逃跑。在這個範圍內,螃蟹無法準確地辨別接近的捕食者的尺寸、方向或速度。但是,巨大的捕食壓力迫使螃蟹保持謹慎並逃跑[1]。這會導致一些違反直覺的反應,例如,螃蟹從遠處經過的鳥類逃跑的速度比直接接近的鳥類更快,因為前者的視網膜速度更高[21]。

如前所述,招潮蟹生活的開放環境以及它們活動範圍內的有限距離使得記錄它們的行動以及導致這些行動的視覺刺激成為可能[1]。詳細分析接近的鳥類的攝像機鏡頭(包括捕食性和非捕食性鳥類),以及招潮蟹對這些鳥類的反應,已經提供了關於觸發逃跑的視覺資訊的更具體知識。特別是,最能解釋螃蟹對捕食者反應的視覺特徵是視覺閃爍——螃蟹視覺區域中特定位置的區域性視覺對比度隨時間的變化率[22]。地平線之上覆眼的分佈非常稀疏[1],因此,像接近的鳥類這樣的遠距離物體很少會被多個複眼看到,這使得尺寸或運動線索相對不可靠[22]。

行為習慣化

[edit | edit source]與招潮蟹的洞穴防禦行為不同(即使經過多次假人展示也不會習慣化)[19],招潮蟹在遇到虛假警報時會習慣化它們的捕食者回避行為:最值得注意的是,在經過一段時間的接觸後,它們會對人類實驗者的存在變得無動於衷[1]。這種習慣化的神經機制一直是詳細分析的主題。鈣成像技術被應用於另一種蟹種(Neohelice granulata),結果表明,螃蟹眼睛中的小葉巨型(LG)神經元(位於視網膜和中腦之間)的反應在高頻假人刺激展示後被抑制[23]。這一結果與螃蟹行為的變化相一致,即它們不再對視覺運動做出反應,但只持續很短的時間。此外,這種習慣化只會影響刺激應用的視網膜區域[23]。

此外,研究表明,暴露於不同捕食壓力的同一蟹種的兩個不同種群對假人捕食者刺激的反應不同,並且特定的神經活動表明了這種行為差異[24]。高風險種群的螃蟹對視覺危險刺激反應更強烈,LG 神經元的活動水平更高。低風險種群的螃蟹表現出更低的 LG 神經元活動水平和對相同刺激的行為反應。相反,對全景視覺運動和疼痛刺激的反應在各個種群中是相似的,這表明 LG 神經元與捕食者回避行為及其習慣化密切相關[24][25]。

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Zeil, Jochen; Hemmi, Jan M. (2006-01). "The visual ecology of fiddler crabs". Journal of Comparative Physiology A. 192 (1): 1–25. doi:10.1007/s00359-005-0048-7. ISSN 1432-1351 0340-7594, 1432-1351. Retrieved 2020-05-20.

{{cite journal}}: Check|issn=value (help); Check date values in:|date=(help) - ↑ Land, Michael; Layne, John (1995-07-01). "The visual control of behaviour in fiddler crabs". Journal of Comparative Physiology A. 177 (1): 91–103. doi:10.1007/BF00243401. ISSN 1432-1351. Retrieved 2021-08-20.

- ↑ Land, Michael; Layne, John (1995-07-01). "招潮蟹行為的視覺控制". 比較生理學雜誌 A. 177 (1): 81–90. doi:10.1007/BF00243400. ISSN 1432-1351. 檢索於 2021-08-20.

- ↑ Zeil, J; Al-Mutairi, M (1996-07-01). "招潮蟹 Uca lactea annulipes 複眼的解析度和小眼尺寸變化". 實驗生物學雜誌. 199 (7): 1569–1577. doi:10.1242/jeb.199.7.1569. ISSN 0022-0949. 檢索於 2021-08-20.

- ↑ a b Zeil, Jochen (1998-09-21). "招潮蟹 (Uca lactea annulipes 和 Uca vomeris: 弓蟹科) 的歸巢". 比較生理學雜誌 A:感覺、神經和行為生理學. 183 (3): 367–377. doi:10.1007/s003590050263. ISSN 1432-1351 0340-7594, 1432-1351. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ a b Layne, John E.; Barnes, W. Jon P.; Duncan, Lindsey M. J. (2003-12-15). "招潮蟹 Uca rapax 歸巢機制 1. 小範圍導航系統的空間和時間特徵". 實驗生物學雜誌. 206 (24): 4413–4423. doi:10.1242/jeb.00660. ISSN 0022-0949. 檢索於 2021-08-21.

- ↑ a b Layne, John E.; Barnes, W. Jon P.; Duncan, Lindsey M. J. (2003-12-15). "招潮蟹 Uca rapax 歸巢機制 2. 路徑整合系統的資訊來源和參考系". 實驗生物學雜誌. 206 (24): 4425–4442. doi:10.1242/jeb.00661. ISSN 0022-0949. 檢索於 2021-08-21.

- ↑ a b Layne, John; Land, Michael; Zeil, Jochen (1997-02). "招潮蟹利用視覺地平線來區分捕食者和同類: 證據回顧". 英國海洋生物協會雜誌. 77 (1): 43–54. doi:10.1017/S0025315400033774. ISSN 0025-3154 1469-7769, 0025-3154. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助); 檢查|date=中的日期值 (幫助) - ↑ Layne, J. E. (1998-08). "視網膜位置是招潮蟹 (Uca pugilator) 識別捕食者的關鍵". 實驗生物學雜誌. 201 (Pt 15): 2253–2261. ISSN 0022-0949. PMID 9662496.

{{cite journal}}: 檢查|date=中的日期值 (幫助) - ↑ Zeil, J.; Nalbach, G.; Nalbach, H. -O. (1986). "眼睛、眼柄和半陸生蟹的視覺世界". 比較生理學雜誌 A. 159 (6): 801–811. doi:10.1007/BF00603733. ISSN 1432-1351 0340-7594, 1432-1351. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ Zeil, Jochen; Nalbach, Gerbera; Nalbach, Hans-Ortwin (1989). "扁平世界中的空間視覺:節肢動物的視光和神經適應". 感覺系統神經生物學. 波士頓,馬薩諸塞州:施普林格美國。pp. 123–137. ISBN 978-1-4899-2519-0. 檢索於 2021-08-21.

{{cite book}}: 未知引數|chapterurl=被忽略 (|chapter-url=建議) (幫助); 未知引數|editors=被忽略 (|editor=建議) (幫助) - ↑ a b c Bagheri, Zahra M.; Jessop, Anna-Lee; Kato, Susumu; Partridge, Julian C.; Shaw, Jeremy; Ogawa, Yuri; Hemmi, Jan M. (2019-01-01). "一種用於繪製複眼空間解析度的新方法表明招潮蟹有兩個視覺條紋". 實驗生物學雜誌: –210195. doi:10.1242/jeb.210195. ISSN 0022-0949 1477-9145, 0022-0949. 檢索於 2021-08-18.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ Land, M. F. (1999-04-15). "頭部運動在燕鷗(鳥綱,鷗科)的搜尋和捕獲策略中的作用". 比較生理學雜誌 A:感覺、神經和行為生理學. 184 (3): 265–272. doi:10.1007/s003590050324. ISSN 1432-1351 0340-7594, 1432-1351. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ Jordão, Joana M.; Cronin, Thomas W.; Oliveira, Rui F. (2007-02-01). "透過 *原位* 顯微分光光度法測量的四種招潮蟹(Uca pugnax、Uca pugilator、Uca vomeris 和 Uca tangeri)的光譜敏感性". 實驗生物學雜誌. 210 (3): 447–453. doi:10.1242/jeb.02658. ISSN 0022-0949 1477-9145, 0022-0949. 檢索於 2021-08-18.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ Detto, Tanya; Backwell, Patricia R.Y; Hemmi, Jan M; Zeil, Jochen (2006-07-07). "招潮蟹(Uca mjoebergi 和 Uca capricornis)的視覺介導物種和鄰居識別". 英國皇家學會會刊 B:生物科學. 273 (1594): 1661–1666. doi:10.1098/rspb.2006.3503. ISSN 0962-8452. PMC 1634930. PMID 16769638. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: CS1 維護:PMC 格式 (連結) - ↑ Rajkumar, Premraj; Rollmann, Stephanie M.; Cook, Tiffany A.; Layne, John E. (2010-12-15). "大西洋沙招潮蟹(Uca pugilator)的顏色辨別分子證據". 實驗生物學雜誌. 213 (24): 4240–4248. doi:10.1242/jeb.051011. ISSN 0022-0949 1477-9145, 0022-0949. 檢索於 2021-08-18.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ Spitzner, Franziska; Meth, Rebecca; Krüger, Christina; Nischik, Emanuel; Eiler, Stefan; Sombke, Andy; Torres, Gabriela; Harzsch, Steffen (2018-12). "歐洲濱蟹幼蟲器官發生的圖譜 (十足目, 短尾下目, 梭子蟹科)". 動物學前沿. 15 (1): 27. doi:10.1186/s12983-018-0271-z. ISSN 1742-9994. 檢索於 2021-08-22.

{{cite journal}}: 檢查日期值:|date=(幫助) - ↑ Zeil, Jochen; Layne, John (2002). "招潮蟹的路徑整合及其與棲息地和社會生活的關係". 在 Konrad Wiese (編). 神經生物學中的甲殼動物實驗系統. 柏林, 海德堡: 施普林格. pp. 227–246. doi:10.1007/978-3-642-56092-7_13. ISBN 978-3-642-56092-7.

- ↑ a b c Hemmi, Jan M. (2005-03). "招潮蟹的捕食者回避:1. 逃避決策與捕食風險的關係". 動物行為. 69 (3): 603–614. doi:10.1016/j.anbehav.2004.06.018. ISSN 0003-3472. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查日期值:|date=(幫助) - ↑ Hemmi, Jan M.; Zeil, Jochen (2003-01). "節肢動物對物體間距離的穩健判斷". 自然. 421 (6919): 160–163. doi:10.1038/nature01247. ISSN 1476-4687. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查日期值:|date=(幫助) - ↑ Hemmi, Jan M. (2005-03). "招潮蟹的捕食者回避:2. 視覺線索". 動物行為. 69 (3): 615–625. doi:10.1016/j.anbehav.2004.06.019. ISSN 0003-3472. 檢索於 2021-08-21.

{{cite journal}}: 檢查日期值:|date=(幫助) - ↑ a b Smolka, Jochen; Zeil, Jochen; Hemmi, Jan M. (2011-12-07). "引發招潮蟹捕食者回避的自然視覺線索". 英國皇家學會學報B輯:生物科學. 278 (1724): 3584–3592. doi:10.1098/rspb.2010.2746. ISSN 1471-2954 0962-8452, 1471-2954. 檢索於 2021-08-18.

{{cite journal}}: 檢查|issn=值 (幫助) - ↑ a b Berón de Astrada, Martín; Bengochea, Mercedes; Sztarker, Julieta; Delorenzi, Alejandro; Tomsic, Daniel (2013-08-05). "節肢動物視葉中的行為相關神經可塑性". 當代生物學. 23 (15): 1389–1398. doi:10.1016/j.cub.2013.05.061. ISSN 0960-9822. 檢索於 2021-08-18.

- ↑ a b Magani, Fiorella; Luppi, Tomas; Nuñez, Jesus; Tomsic, Daniel (2016-04-15). "捕食風險透過塑造特定腦神經元的反應來改變行為". 實驗生物學雜誌. 219 (8): 1172–1177. doi:10.1242/jeb.136903. ISSN 0022-0949. 檢索於 2021-08-18.

- ↑ Tomsic, Daniel (2016-12). "螃蟹的行為視覺運動處理". 神經生物學最新觀點. 41: 113–121. doi:10.1016/j.conb.2016.09.003. ISSN 0959-4388. 檢索於 2020-05-20.

{{cite journal}}: 請檢查日期值:|date=(幫助)