感覺系統/鳥類

在過去的四十年裡,鳴禽已成為神經科學家研究複雜順序行為和感覺引導運動學習的廣泛使用的模型生物。與人類嬰兒一樣,幼年鳴禽透過模仿成年鳥類來學習它們用於交流的許多聲音。特別是斑胸草雀(Taeniopygia guttata)因其在圈養中的鳴叫和繁殖傾向以及快速成熟而成為許多研究的重點。成年雄性斑胸草雀的鳴叫是一系列刻板的聲學訊號,在廣泛的時間尺度上具有結構和調製,從幾毫秒到幾秒鐘。成年斑胸草雀的鳴叫由重複的聲音序列組成,稱為主題,持續約一秒鐘。主題由稱為音節的較短聲音爆發組成,這些聲音爆發通常包含稱為音符的更簡單聲學元素的序列,如圖1所示。鳴禽的學習系統是研究感覺運動整合的非常好的模型,因為幼鳥主動傾聽導師,並透過糾正音調和偏移的錯誤來調節自己的鳴叫。在學習中起關鍵作用的鳴禽大腦的神經機制和結構類似於人類前額葉皮層中的語言處理區域。對參與學習過程的分層神經網路的詳細研究可以提供對人類語音學習神經機制的重要見解。

鳴叫學習經過一系列階段進行,從感覺階段開始,在感覺階段,幼鳥只是傾聽其導師(通常是其父親)的鳴叫,通常沒有發出任何類似鳴叫的叫聲。鳥類利用這一階段來記憶導師鳴叫的特定結構,形成鳴叫的神經模板。然後它進入感覺運動階段,在這個階段它開始咿呀學語,並使用聽覺反饋來糾正錯誤。最早嘗試重建導師鳴叫的模板是高度嘈雜、無結構且可變的,稱為雛鳴。圖1中的聲譜圖中顯示了一個例子。在接下來的幾天裡,鳥類進入“可塑階段”,在這個階段,負責產生高度結構化音節的神經網路具有大量的可塑性,鳴叫中的變異性降低。到它們達到性成熟時,變異性會大幅減少——這個過程被稱為結晶——幼鳥開始產生正常的成年鳴叫,這可能是導師鳴叫的驚人模仿(圖1)。因此,從早期的雛鳴到成年鳴叫的鳴叫變異性的逐漸減少,以及模仿質量的逐漸提高,是鳴禽聲樂學習的不可或缺的方面。在以下部分,我們將探索鳥類大腦的幾個部分以及負責這些鳥類中觀察到的非凡聲樂模仿的潛在神經機制。

詳細瞭解鳴禽的神經解剖學非常重要,因為它能提供關於各種運動和感覺整合通路中學習機制的重要資訊。這最終可能揭示人類語言處理和發聲學習的奧秘。關於人類語音處理系統的確切神經解剖學資料仍然未知,鳴禽的解剖學和生理學將使我們能夠提出合理的假設。本章最後一部分(圖 6)對哺乳動物大腦和鳴禽(鳥類)大腦進行了比較。如(圖 2)所示,鳥類大腦中觀察到的通路可以大致分為運動控制通路和前腦通路。聽覺通路提供誤差反饋訊號,導致運動通路中突觸連線的增強或抑制,這在發聲學習中起著重要作用。運動控制通路包括腹側紋狀體、尾部(HVC)、頂蓋堅固核(RA)、舌下神經核的喉氣管分支(nXIIts)和鳴管。這條通路對於產生產生高度結構化鳴叫所需的運動控制訊號以及協調呼吸和鳴叫至關重要。前腦通路包括前腦側大細胞核(LMAN)、區域 X(X)和背外側丘腦內側核(DLM)。這條通路在幼鳥的鳴叫學習、成鳥的鳴叫變異性和鳴叫表達中起著至關重要的作用。聽覺通路包括黑質(SNc)和腹側被蓋區(VTA),在處理聽覺輸入和分析反饋誤差方面起著至關重要的作用。鳴管的肌肉由來自 nXIIts 的運動神經元的一個子集支配。一個主要的投射到 nXIIts 來自前腦核 RA 的神經元。RA 核從另一個皮質類似物 HVC 核接收與運動相關的投射,而 HVC 核又直接接收來自幾個腦區的輸入,包括丘腦核 uv aformis(Uva)。

HVC 核和 RA 核以等級方式參與鳴叫的運動控制(Yu 和 Margoliash 1996)。對鳴唱斑胸草雀的記錄表明,投射到 RA 的 HVC 神經元傳遞一種極其稀疏的爆發模式:每個投射到 RA 的 HVC 神經元在鳴叫中的特定時間產生一次高度定型的持續時間約為 6 毫秒的爆發(Hahnloser、Kozhevnikov 等,2002)。在鳴唱過程中,RA 神經元產生一系列複雜的尖峰高頻爆發,其模式在鳥每次鳴唱其鳴叫基序時都會精確地再現(Yu 和 Margoliash 1996)。在一個基序中,每個 RA 神經元產生一個相當獨特的模式,大約有 12 個爆發,每個爆發持續約 10 毫秒(Leonardo 和 Fee 2005)。基於觀察到投射到 RA 的 HVC 神經元在鳴叫基序期間產生單個尖峰爆發,並且不同的神經元似乎在基序中的許多不同時間爆發,因此有人假設這些神經元會隨著時間的推移產生連續的活動序列(Fee、Kozhevnikov 等,2004;Kozhevnikov 和 Fee 2007)。換句話說,在鳴唱的每個時刻,都有一小組 HVC(RA)神經元在此時此刻且僅此時此刻處於活躍狀態(圖 3),並且每個小組都短暫地啟用(約 10 毫秒)由 RA 中 HVC 神經元突觸連線決定的 RA 神經元子集(Leonardo 和 Fee 2005)。此外,在這個模型中,肌肉活動向量,以及因此發聲器官的構型,是由 RA 神經元在一個約 10 到 20 毫秒的短時間範圍內匯聚的輸入決定的。RA 神經元可能只是以某種有效權重瞬時地貢獻到發聲肌肉的活動,這種觀點與靈長類動物皮層控制手臂運動的一些模型是一致的(Todorov 2000)。許多研究表明,鳴叫的時間是在毫秒級基礎上透過穿過 HVC 神經元傳播的波或鏈來控制的。這一假設得到了對自然鳴唱期間時間變異性的分析(Glaze 和 Troyer 2007)以及對 HVC 中電路動力學進行操作以觀察對鳴唱時間影響的實驗的支援。因此,在這個模型中,鳴唱時間是由活動透過 HVC 中的鏈傳播來控制的;該 HVC 鏈的通用順序啟用被 HVC 在 RA 中的連線轉化為發聲構型的特定精確序列。

已經發現許多與鳴叫相關的鳥類大腦區域(圖 4A)。鳴叫產生區域包括 HVC(腹側紋狀體,尾部)和 RA(弓狀核),它們產生一系列神經活動模式,並透過運動神經元控制鳴叫期間發聲器官的肌肉(Yu 和 Margoliash 1996;Hahnloser、Kozhevnikov 等,2002;Suthers 和 Margoliash 2002)。HVC 或 RA 的病變會導致鳴叫的立即喪失(Vicario 和 Nottebohm 1988)。前腦通路(AFP)中的其他區域似乎對鳴叫學習很重要,但至少對成年鳥來說對鳴叫產生並不重要。AFP 被認為是哺乳動物基底神經節丘腦皮質環路的鳥類同源物(Farries 2004)。特別是,LMAN 區域(前腦側大細胞核)的病變對成年鳥的鳴叫產生幾乎沒有直接影響,但會阻止幼鳥的鳴叫學習(Doupe 1993;Brainard 和 Doupe 2000)。這些事實表明,LMAN 在驅動鳴叫學習中發揮作用,但可塑性的位置是在與鳴叫產生相關的腦區,如 HVC 和 RA。Doya 和 Senjowski 在 1998 年提出了一種三方模式,其中學習基於執行者和評論者之間的相互作用(圖 4B)。評論者評估執行者在所需任務中的表現。執行者利用這種評估進行改變,從而提高其表現。為了透過試錯來學習,執行者每次都以不同的方式執行任務。它會產生好的和壞的變化,評論者的評估用於強化好的變化。通常情況下,人們假設執行者會自行產生變化。然而,變化的來源位於執行者外部。我們將這個來源稱為實驗者。執行者被識別為 HVC、RA 和控制發聲的運動神經元。執行者透過從 HVC 到 RA 的突觸可塑性來學習(圖 4C)。基於在鳴叫學習過程中發生的 HVC 到 RA 投射中的結構變化(如軸突生長和回縮)的證據,這種觀點被廣泛認為是一種合理的機制。對於實驗者和評論者,Doya 和 Senjowski 將目光轉向前腦通路,假設評論者是 X 區,實驗者是 LMAN。

|

生物物理現實模型

正引數 ,稱為學習率,控制突觸變化的總幅度。資格跡 是一個假設的量,存在於每個可塑突觸中。它表明突觸是否“有資格”被強化修改,並且基於可塑突觸和相同 RA 神經元的經驗突觸的近期啟用。 這裡 是 RA 神經元的經驗 (LMAN->RA) 突觸的電導。時間濾波器 G(t) 假設為非負的,其形狀決定資格跡能記住過去的“記憶”時間有多遠。經驗突觸的瞬時啟用取決於平均活動 。學習原則遵循(圖 5)中所示的兩條基本規則。第一條規則:如果相同 RA 神經元的可塑 (HVC->RA) 突觸和經驗 (LMAN->RA) 突觸的同步啟用後跟隨正強化,則可塑突觸被加強。第二條規則:如果可塑突觸在沒有相同 RA 神經元的經驗突觸啟用的情況下被啟用,然後跟隨正強化,則可塑突觸被削弱。基於演員神經元的動態電導擾動的規則在強化訊號的期望值上執行隨機梯度上升。這意味著由評論者評估的歌曲表現平均而言一定會有所提高。

|

哺乳動物和鳴禽大腦結構的比較

[edit | edit source]鳥類腦區 X 與哺乳動物的基底神經節 (BG) 同源,包含紋狀體和蒼白球細胞型別。BG 是一個高度保守的解剖學環路的一部分,它透過多個站,從皮層到 BG(紋狀體和蒼白球),然後到丘腦,最後返回到皮層。在鳴禽中也觀察到類似的環路:皮層類似物核 LMAN 投射到腦區 X,腦區 X 的紋狀體成分投射到丘腦核 DLM,DLM 再投射回 LMAN。紋狀體成分負責基於獎勵的學習和強化學習。如(圖 6 所示),鳥類腦區 X 的神經元型別及其功能與人類基底神經節完全相同。這種密切的解剖學相似性促使我們更詳細地研究鳴禽大腦,因為透過這種方式,我們最終可以對人類語言學習獲得一些重要的理解,並以更高的精度治療許多與語言相關的疾病。

Brainard, M. S. 和 A. J. Doupe (2000)。“聽覺反饋在學習和維持發聲行為中的作用。”Nat Rev Neurosci 1(1): 31-40。

Dembo, A. 和 T. Kailath (1990)。“無模型分散式學習。”IEEE Trans Neural Netw 1(1): 58-70。

Doupe, A. J. (1993)。“一種專門用於發聲學習的神經迴路。”Curr Opin Neurobiol 3(1): 104-111。

Farries, M. A. (2004)。“從比較角度看鳥類鳴唱系統。”Ann N Y Acad Sci 1016: 61-76。

Fee, M. S.、A. A. Kozhevnikov 和 R. H. Hahnloser (2004)。“鳴禽發聲序列產生的神經機制。”Ann N Y Acad Sci 1016: 153-170. Glaze, C. M. 和 T. W. Troyer (2007)。“鳥鳴的時序精確運動程式碼的行為測量。”J Neurosci 27(29): 7631-7639。

Hahnloser, R. H.、A. A. Kozhevnikov 和 M. S. Fee (2002)。“極度稀疏的程式碼是鳴禽神經序列產生的基礎。”Nature 419(6902): 65-70。

Kozhevnikov, A. A. 和 M. S. Fee (2007)。“斑馬雀識別 HVC 神經元在鳴唱相關活動的特徵。”J Neurophysiol 97(6): 4271-4283。

Leonardo, A. 和 M. S. Fee (2005)。“鳥鳴發聲控制的群體編碼。”J Neurosci 25(3): 652-661。

Seung, H. S. (2003)。“透過強化隨機突觸傳遞來學習尖峰神經網路。”Neuron 40(6): 1063-1073。

Suthers, R. A. 和 D. Margoliash (2002)。“鳥鳴的運動控制。”Curr Opin Neurobiol 12(6): 684-690。

Todorov, E. (2000)。“隨意臂運動中肌肉啟用的直接皮質控制:一個模型。”Nat Neurosci 3(4): 391-398。

Vicario, D. S. 和 F. Nottebohm (1988)。“斑馬雀鳴唱控制系統的組織:I. 會厭肌肉在舌下神經核中的表徵。”J Comp Neurol 271(3): 346-354。

Yu, A. C. 和 D. Margoliash (1996)。“鳥類鳴唱的時間層次控制。”Science 273(5283): 1871-1875。

感覺磁感知被定義為一種感官,它使生物體能夠探測到地球的磁場,並根據它進行定位。磁感知存在於細菌和動物界,在蜜蜂、蠑螈、魚類和青蛙等生物中都有觀察到。在這裡,我們將解釋和回顧當前關於鳥類如何利用地球磁場進行導航的假設。

在過去十年中,許多實驗室將注意力集中在鳥類如何定位自身。每年兩次,候鳥會從繁殖地飛往越冬地並返回,途經數千公里,即使在陌生的領地也能找到自己的方向。

尤其是對知更鳥 (Erithacus rubecula) 和鴿子 (Columba livia) 進行的研究表明,除了地磁場的傾角、強度和極性外,鳥類還依靠太陽或星圖等線索進行定位。然而,每種線索對鳥類定位的重要性仍在爭論中。

雖然這些研究已經闡明瞭鳥類導航的主要方面,但仍有一些未解之謎。在這裡,我們將簡要介紹動物的磁方位,解釋其背後的物理原理,並討論一些關於鳥類如何感知地磁場的關鍵假設。我們將討論感覺結構、神經迴路及其機制。

由於人類無法有意識地感知地磁場,感覺磁感受可能與我們的理解相沖突。然而,感知磁場的能力對許多動物來說是常見的;其中包括軟體動物、節肢動物以及所有主要脊椎動物群的成員。術語“磁方位”是指這些動物如何利用來自顯著磁場(地磁場)的資訊,以在地球上的遷徙模式中定位自身。在本節中,我們將討論地球的內在磁場,重點介紹動物,尤其是鳥類可以從中獲得的兩種主要資訊類別。

在地磁場中,地球可以被看作一個巨大的磁偶極子,其磁極位於地理極或旋轉極附近。雖然今天磁北極 (Nm 在圖中) 與旋轉北極 (Ng) 重合,但兩者之間沒有關係,因為旋轉北極是固定的,而磁北極會隨著時間而變化。

直觀地理解磁場,我們可以考慮其磁力線。它們定義了向量場在不同點處的方向。在偶極子(可能是最基本的磁鐵)中,磁北極和磁南極是磁場的源頭。由於提出了偶極子近似,與地磁場相關的磁力線起源於磁南極(從現在起稱為磁南極),繞地球執行,到達磁北極。圖 [fig:field-lines] 顯示了磁力線的示意圖。

在接下來的討論中,需要注意的最重要方面是,由於這個原因,磁力線在南半球向上指向,在北半球向下指向,而在磁赤道處平行於地球表面(與地理赤道大約 10 度的傾角,與磁偶極子相同),顯示出一個相當規則的梯度。磁場的強度在兩極最強,在磁赤道最弱。

當然,地球表面的不規則性會略微改變不同點處磁場的實際強度及其對應磁力線的傾角。由於這些影響非常小,地磁場代表了一個可靠且無所不在的導航資訊源。除了磁場的方向(就像(生物)指南針一樣(就像在人類製造的工具中一樣)外,磁場的強度以及不同點處相關磁力線的傾角可以提供導航“地圖”的組成部分,指示一個人在地球上的位置 [1]。

磁場可以作為構建磁羅盤的主要資訊來源。多項實驗表明動物使用生物磁羅盤,其中大部分實驗涉及歐洲知更鳥(Erithacus rubecula)。事實上,鳥類選擇特定的遷徙路線,而這條路線具有隨時間推移保持不變的磁特徵。實際上,重現這些磁場並簡單地反轉磁極會導致類似的行為,但方向相反[2]。

最有趣的是,雖然人類製造的羅盤是基於極性的,其方向資訊基於磁場線的極性(南北),但鳥類被證明具有傾角羅盤。從南極到北極,穿過磁赤道,磁場線傾角的梯度可以用作檢測給定磁極位置的方法。令人驚訝的是,鳥類實際上無法檢測給定點處的磁場向量的全部傾角,而只能檢測其軸向分量。垂直分量可以透過簡單地意識到它們的上下飛行能力來推斷。該結果是透過巧妙調整的磁場獲得的,在這些磁場中,相同的軸向分量和不同的極性會導致相同的結果,鳥類無法辨別差異[3]。

鳥類生物羅盤的另一個有趣方面是,它嚴格調整為僅檢測某些磁場強度範圍內的狹窄視窗。更有趣的是,這個視窗可能會改變,但不是以移動或放大方式改變。事實上,人們觀察到,只有那些已經經歷過(並且在方向上有效)的磁場才符合作為未來可識別視窗的條件[4]。

生物羅盤可能足以指導導航,就像人類製造的基於極性的羅盤足以進行定向一樣。然而,即使是最早的實驗[5]也表明,鳥類也利用了關於磁場強度的資訊。顯然,隨著時間的推移,出現了互相矛盾的理論,這些理論表明鳥類實際上是使用一種或另一種方法進行導航和定向。目前,人們普遍認為這兩種方法都是有效的,一種在不同的條件下比另一種更突出。

事實上,鳥類透過經驗知道,在地球北半球,地磁場向北增加。遇到的位置和已知位置之間的強度差異可以讓他們推斷出它們是在已知地點的北部還是南部。第一個表明鳥類具有這種能力的實驗結果是在鴿子(Columba livia f. domestica)身上獲得的。

[6] .

但這並非唯一可以使用強度的方法。它還可以用作“路標”[1]。事實上,鳥類可能會對呈現特定磁場強度和對應磁場線傾角組合的位置表現出先天性反應,包括行為[7]和生理反應。在一項實驗中,夜鶯(L. luscinia)表現出與它們起源處的地磁條件相關的極快體重變化。

總之,傾角和強度都是有效的機制,可以幫助鳥類進行定向和導航。由於它們之間存在巨大差異,很明顯,一般而言,任何單個受體或感覺系統都無法感知、編碼和處理這兩個元素代表的資訊。這也是並行研究理論在試圖解決有關鳥類定向能力的問題時導致明顯不同結果的主要原因。

魚類的洛倫奇尼壺腹是電敏感的專門器官。以前的研究調查了相應的專門器官,該器官負責在鳥類中檢測磁場。然而,正如很快發現的那樣,鳥類對地磁場的檢測比預期更復雜,並不完全依賴於專門的細胞。確定潛在生理機制和磁感受器官或分子的難度是研究鳥類磁感知領域的一大障礙。

關於磁感覺,該領域普遍接受並得到資料有力支援的主要有兩種假設:

- 上喙的三叉神經鐵礦物磁感受器;

- 基於化學光依賴性自由基對的磁感受器。

最近提出了第三種假設:

內耳前庭的磁感受器。

對這三種假設的回顧和描述是以下各節的內容。

關於鳥類如何感知地磁場的第一個假設是,富含鐵的細胞會對磁場做出反應,提供定性(方向)和定量(強度)資訊。富含鐵的細胞已在細菌 [Blakemore, 1975] 和蜜蜂 [Gould et al., 1978] 中發現,並且已在鴿子、雀類、知更鳥、鶯類和雞的上喙中檢測到 [Falkenberg et al., 2010, Fleissner et al., 2003]。據信,位於感覺樹突中的富含鐵礦物的細胞存在於所有鳥類中 [Fleissner et al., 2003]。

關於鳥類如何利用鐵基磁感受器感知地磁場,有兩種理論。第一種理論認為,鐵基磁感受器僅依賴於磁鐵礦 ()。根據外部磁場的方位,磁鐵礦簇會相互吸引或排斥,使樹突膜變形,並可能開啟或關閉離子通道。另一方面,該理論是在十五年前提出的,那時尚未發現鳥類上喙中的磁赤鐵礦 () 片狀結構。

第二種理論認為,鐵基磁感受器依賴於磁鐵礦和磁赤鐵礦。透過 X 射線和組織學方法,在鴿子的上喙中檢測到了磁鐵礦和磁赤鐵礦,並且已證明兩者都是磁感受所必需的 [Fleissner et al., 2007]。磁鐵礦形成附著在細胞膜上的微簇,而磁赤鐵礦晶體則以鏈狀排列在樹突內,如圖 [fig:magnetite-maghemite] 所示。據信,磁赤鐵礦被磁化,從而增強了細胞的磁場。然後,磁鐵礦簇會經歷吸引力(或排斥力),誘使它們發生位移,從而開啟離子通道。

組織學研究表明,磁鐵礦和磁赤鐵礦都存在於三叉神經的樹突內,尤其是在將來自上喙的感覺輸入傳遞到大腦的樹枝中。除了這一發現,研究人員還表明存在三個樹突場,每個場負責編碼特定的 3D 方位 [Fleissner et al., 2007]。假設,由地磁場引起的磁鐵礦和磁赤鐵礦的磁化導致離子通道開啟。從磁場中獲得的資訊被編碼成到達大腦的活動電位,以便正確解釋。

有許多行為學實驗支援這種關於鳥類磁感受的第一個假設。[Heyers et al., 2010] 表明,磁場變化會啟用三叉神經腦幹複合體中的神經元,並且三叉神經對於磁感受是必需的。他們表明,切除三叉神經或移除外部磁場會導致 PrV 和 SpV(接收來自三叉神經的主要輸入的兩個腦區)的神經元啟用減少。與這項研究一致的是,破壞三叉神經或將磁鐵附著在上喙區域會導致鴿子定向受損 [Mora et al., 2004]。總而言之,這些發現強烈表明三叉神經與磁感覺系統之間存在密切關係。但是,仍然需要更詳細的發現。

關於鳥類如何感知地球磁場的假設的有效性一直受到最近發現的質疑,即人們認為存在於三叉神經分支中的鐵礦物結構實際上是稱為巨噬細胞的免疫系統細胞 [Treiber et al., 2012]。[Treiber et al., 2012] 試圖找到支援方法來複制電生理資料,這些資料表明樹突中存在磁鐵礦和磁赤鐵礦,但未能成功。

鳥類上喙中是否存在富含鐵的神經元仍然存在爭議。然而,鐵基磁理論尚未被完全否定,因為許多行為學實驗(如上所述)強烈表明三叉神經參與了磁感受。

第二個假設,在研究領域也很流行,旨在證明鳥類的磁定向系統是如何依賴光的。這一理論得到了實驗的支援,這些實驗表明鳥類的磁定向對特定波長範圍有明顯的依賴性 [Wiltschko 等人,2010]。在其他籠子裡的實驗中,使用全光譜光導致鳥類迷失方向 [2]。這些實驗結果引發的第一個研究問題是,鳥類眼中能夠檢測地磁場的結構來自哪裡。視覺和磁覺線索如何被分別處理也是一個研究課題。

關於光依賴磁感官系統的假設指出,磁場的方向是透過光子在視網膜中的光色素中吸收後形成的自由基對來感知的。隱花色素,一種對藍光敏感的黃素蛋白,被認為是鳥類中主要的磁受體。為了證明這一理論的有效性,人們發現幾種隱花色素家族成員在遷徙鳥類的視網膜中表達。此外,它們的活性在遷徙行為期間最高。

光吸收導致隱花色素色素黃素腺嘌呤二核苷酸 (FAD) 的氧化狀態發生變化,產生一箇中間狀態,其中色素與其電子傳遞夥伴 (色氨酸) 形成自由基對。兩個自由基的電子自旋使它們對外部磁場敏感。FAD 氧化狀態的變化如圖所示。FAD 的穩態至關重要,因為它取決於其還原狀態,FAD 啟用不同的下游訊號。

這個假設帶來的其他重要後果和研究問題是,資訊是如何從視網膜傳遞到大腦的,以及光依賴磁覺資訊在鳥類中樞神經系統中在哪裡被處理。神經節細胞是唯一能夠在眼睛和大腦之間傳遞資訊的細胞,因此磁覺資訊必須透過它們傳遞,無論眼中的磁細胞在哪裡活躍。

然後,視網膜收集的磁覺資訊透過丘腦傳遞到被稱為 N 簇的前腦區域,該區域對於磁場處理至關重要。人們發現 N 簇的病變會影響磁羅盤定向能力,但不會影響星星和太陽羅盤定向能力。該前腦區域在夜間活躍,表明磁定向是主要的夜間導航工具,而在白天,其他結構更為突出。

鑑於光依賴磁覺資訊是在視網膜中檢測到的,因此解決這些訊號如何與正常視覺分離至關重要。假設這些系統儘管距離很近,但方向不同。桿狀細胞和錐狀細胞與視網膜近似垂直,而磁受體訊號則取決於光、受體和磁場之間的角依賴性。當受體平行於幾何場時,訊號速度最大。鳥類能夠分離磁覺和視覺資訊的原因是,任何磁產生的模式以周圍景觀速度的一半移動。

人們認為鳥類中的磁羅盤感官強烈地偏向右眼。然而,最近的發現表明隱花色素位於兩隻眼睛中 [Mouritsen 等人,2004],N 簇啟用在兩個大腦半球中相似 [Zapka 等人,2009],眼睛和 N 簇之間的神經通路是對稱的 [Heyers 等人,2007]。這些結果表明不存在側化。

儘管我們對隱花色素中自由基對的理解還遠遠不夠,但從理論的角度來看,它們似乎適合作為磁受體。然而,仍然存在一些尚未解決的問題。首先,目前尚不清楚鳥類視網膜中發現的四種隱花色素中哪一種參與遷徙,也不清楚遷徙鳥類的隱花色素蛋白是否可以在體外檢測到磁場。最後,除了 N 簇以外的其他大腦區域的存在,這些區域可能對磁覺資訊的訊號處理很重要,需要進一步研究。

研究結果表明,鳥類體記憶體在第三種可能的磁受體,位於內耳前庭器官中。前庭,存在於魚類、兩棲動物、爬行動物、鳥類和單孔類動物 (但不存在於其他哺乳動物) 中,被定義為第三個耳石器官。在鴿子中,前庭位於基底膜的底部,它是鳥類等效的 Corti 器官,其受體在矢狀面上排列 [Wu 和 Dickman,2011]。前庭與其鄰近結構,即橢圓囊和球囊相似。所有三個結構都透過毛細胞的偏轉來檢測相對於重力的頭部傾斜變化、平移運動和線性加速度。為了證明前庭對磁感受的重要性,人們發現,切除前庭或在內耳中插入小的磁干擾的鴿子,其導航能力會受到損害 [Harada,2002]。

人們認為,前庭中地磁場的檢測,就像三叉神經一樣,也依賴於亞鐵磁化合物 [Harada 等人,2001]。毛細胞被推測含有富含鐵的細胞,這些細胞可以感知地磁場的變化。根據這種推測,最近的一項研究 [Lauwers 等人,2013] 在前庭的 I 型和 II 型細胞中都檢測到了富含鐵的結構。這反過來表明,這些富含鐵的顆粒在受到地磁場的影響下,可以透過毛細胞的偏轉來改變輸入刺激到大腦的傳導,從而導致離子通道的開啟或關閉。

儘管在內耳前庭中發現了可能的磁感官細胞,但在磁感受期間啟用的神經通路仍然未知。一項研究使用了 c-Fos 轉錄因子,這是一種用於突出顯示由磁場產生的啟用模式下啟用神經元的標記。不出所料,在已知參與定向、空間記憶和導航功能的大腦區域中檢測到啟用。支援這裡討論的理論,這些大腦區域中的很大一部分接收來自前庭感受器器官的資訊,而前庭的消融導致這些區域中活躍神經元的數量減少 [Wu 和 Dickman,2011]。

識別磁感受器官的困難,導致我們難以理解鳥類中磁覺系統是如何發展起來的,因此,我們對決定這種感官系統的分子和遺傳因素知之甚少。

理解磁覺的進展受到了以下方面的阻礙:

- 只有少量技術適合分析動物對磁場的行為反應。例如,許多研究是在約束的麻醉動物中進行的,麻醉對感知的影響仍然存在爭議。

- 難以獲得可重複的結果。在鳥類上喙發現富含鐵的細胞後,許多電生理資料被複制,但導致不同的結果,質疑了所提出理論的有效性;

- 難以實施和開展可能比現今使用的理論更強大的新理論。

- 人類難以理解鳥類的磁覺感知,阻礙了開發新的、更有效的方法來研究鳥類的地磁感知。

人們普遍認為,鳥類的定向依賴於地磁場。然而,正如我們所見,還沒有找到明確的磁敏感結構,也沒有找到關於大腦如何接收和解釋磁場資訊的有效解釋。以上討論的三個假設都是合理的,並且得到了許多行為實驗的支援。但是,對於它們中的每一個,仍然存在許多懸而未決的問題和矛盾的發現。

考慮到所有提供的證據,很難逃避這樣的結論,即鳥類的磁覺感知並非依賴於單一的感官受體,而是得益於不同感官受體的整合,其中一個感官受體在特定情況下可能比其他感官受體更為突出。

人們認為,基於鐵的磁感受提供定量或極性資料,例如磁場強度,而隱花色素受體檢測有關地球磁場方向的資訊。研究還表明,當自由基對過程被破壞時,基於鐵的磁感受也可以控制方向行為 [Wiltschko 等人,2010]。

一項研究證實了這一理論,該研究表明,在藍/綠光下,鳥類利用基於隱花色素的檢測進行定向,而在使用綠/黃光時,鳥類主要利用基於磁鐵礦的感知 [Wiltschko 等人,2012]。因此,可以提出關於磁感官感知中可能存在冗餘的假設,這引發了一個新問題,即這兩個資訊源如何被整合為一個。

除了感覺冗餘外,研究還表明,鳥類的方向感並非完全依賴地磁場,還依賴於多種外部線索。人們推測,鳥類在使用不同方向策略時存在一種等級制度,顯示太陽或星圖優先於磁感應。然而,人們認為,來自每個系統的的資訊會被處理和整合,從而形成對環境更詳細、更復雜和更精確的表徵。由於這種冗餘中的任何一個元素都很難在其他元素中占主導地位,因此磁感應可以用進化基礎來更好地解釋。冗餘系統不太容易受到外部干擾,並且可以克服一個重要因素無法使用或不可用時的狀況。多種感官線索的融合有助於大腦確定精確的方向和位置資訊。

- ↑ a b Wiltschko, W. 和 Wiltschko, R. (2005). "鳥類和其他動物的磁性定向和磁感應". J Comp Physiol A. 191: 675–693.

{{cite journal}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link) - ↑ a b Wiltschko, W. 和 Wiltschko, R. (1995). "歐洲知更鳥的遷徙定向受光波長以及磁脈衝的影響". J Comp Physiol A, Neuroethol. Sens. Neural. Behav. Physiol. 177: 363–369.

{{cite journal}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link) - ↑ Wiltschko, W. 和 Wiltschko, R. (1972). "歐洲知更鳥的磁羅盤". 科學. 176 (4030): 62–64.

{{cite journal}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link) - ↑ Wiltschko, W. 和 Wiltschko, R. (1978). 遷徙鳥類磁羅盤的進一步分析. 動物遷徙、導航和歸巢. Springer. pp. 302–310.

{{cite book}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link) - ↑ Viguier, C. (1882). "動物和人類的定向感及其器官". 法國和外國哲學評論: 1–36.

- ↑ Keeton, W. T.; Larkin, T. S. 和 Windsor, D. M. (1974). "地球磁場的正常波動影響鴿子的定向". 比較生理學雜誌. 95(2): 95–103.

{{cite journal}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link) - ↑ Wiltschko, W. 和 Wiltschko, R. (1992). "遷徙定向:模擬跨越磁赤道後,花園鶯 (Sylvia borin) 的磁羅盤定向". 行為學. 91(1): 70–74.

{{cite journal}}: CS1 maint: 多個名稱:作者列表 (link)

- R Blakemore. 磁性細菌. 科學, 190(4212):377-9, 1975 年 10 月.

- Gerald Falkenberg, Gerta Fleissner, Kirsten Schuchardt, Markus Kuehbacher, Peter Thalau, Henrik Mouritsen, Dominik Heyers, Gerd Wellenreuther, 和 Guenther Fleissner. 鳥類磁感應:上喙中包含複雜鐵礦物的樹突似乎是鳥類的共同特徵. PLoS One, 5(2):e9231, 2010. doi: 10.1371/journal.pone.0009231.

- Gerta Fleissner, Elke Holtkamp-Rötzler, Marianne Hanzlik, Michael Winklhofer, Günther Fleissner, Nikolai Petersen, 和 Wolfgang Wiltschko. 歸巢鴿喙中推測磁感應器的超微結構分析. J Comp Neurol, 458(4):350-60, 2003 年 4 月. doi: 10.1002/cne.10579.

- Gerta Fleissner, Branko Stahl, Peter Thalau, Gerald Falkenberg, 和 Günther Fleissner. 基於鐵礦物的磁感應新概念:來自歸巢鴿上喙的組織學和物理化學資料. 自然科學, 94(8):631-42, 2007 年 8 月. doi: 10.1007/ s00114-007-0236-0.

- Thord Fransson, Sven Jakobsson, Patrik Johansson, Cecilia Kullberg, Johan Lind, 和 Adrian Vallin. 鳥類遷徙:磁性線索觸發大量補充燃料. 自然, 414(6859):35–36, 2001.

- J L Gould, J L Kirschvink, 和 K S Deffeyes. 蜜蜂具有磁剩磁. 科學, 201(4360): 1026–8, 1978 年 9 月. doi: 10.1126/science.201.4360.1026.

- Y Harada, M Taniguchi, H Namatame, 和 A Iida. 鳥類和魚類前庭的耳石中的磁性物質及其功能. Acta Otolaryngol, 121(5):590-5, 2001 年 7 月.

- Yasuo Harada. 歸巢鴿前庭功能障礙導致的行為實驗分析. Acta Otolaryngol, 122(2):132-7, 2002 年 3 月. Dominik Heyers, Martina Manns, Harald Luksch, Onur Güntürkün, 和 Henrik Mouritsen. 一條視覺通路將遷徙鳥類磁羅盤定向期間活躍的大腦結構連線起來. PLoS One, 2(9):e937, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000937.

- Dominik Heyers, Manuela Zapka, Mara Hoffmeister, John Martin Wild, 和 Henrik Mouritsen. 磁場變化啟用遷徙鳥類三叉神經腦幹複合體. Proc Natl Acad Sci U S A, 107(20):9394-9, 2010 年 5 月. doi: 10.1073/pnas.0907068107.

- Mattias Lauwers, Paul Pichler, Nathaniel Bernard Edelman, Guenter Paul Resch, Lyubov Ushakova, Marion Claudia Salzer, Dominik Heyers, Martin Saunders, Jeremy Shaw, 和 David Anthony Keays. 鳥類毛細胞的表皮板中富含鐵的細胞器. Curr Biol, 23(10):924-9, 2013 年 5 月. doi: 10.1016/j.cub.2013.04.025.

- Cordula V Mora, Michael Davison, J Martin Wild, 和 Michael M Walker. 歸巢鴿的磁感應及其三叉神經介導. 自然, 432(7016):508-11, 2004 年 11 月. doi: 10.1038/nature03077.

- Henrik Mouritsen, Ulrike Janssen-Bienhold, Miriam Liedvogel, Gesa Feenders, Julia Stalleicken, Petra Dirks, 和 Reto Weiler. 密碼色素和神經活動標記在遷徙鳥類磁性定向期間共定位於視網膜. Proc Natl Acad Sci U S A, 101(39): 14294-9, 2004 年 9 月. doi: 10.1073/pnas.0405968101.

- Paul O’Neill. 鳥類的磁感應和壓力感受. 發育、生長與分化, 55(1):188-197, 2013.

- Thorsten Ritz, Margaret Ahmad, Henrik Mouritsen, Roswitha Wiltschko, 和 Wolfgang Wiltschko. 基於光感受器的磁感應:受體分子、細胞和神經處理的最佳設計. 英國皇家學會雜誌,介面/英國皇家學會, 7 Suppl 2:S135-S146, 2010 年 4 月. ISSN 1742-5662. doi: 10.1098/rsif.2009.0456.focus. URL http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/20129953.

- Christoph Daniel Treiber, Marion Claudia Salzer, Johannes Riegler, Nathaniel Edelman, Cristina Sugar, Martin Breuss, Paul Pichler, Herve Cadiou, Martin Saunders, Mark Lythgoe, Jeremy Shaw, 和 David Anthony Keays. 鴿子上喙中富含鐵的細胞簇是巨噬細胞而不是磁敏感神經元. 自然, 484(7394):367-70, 2012 年 4 月. doi: 10.1038/ nature11046.

- Roswitha Wiltschko、Katrin Stapput、Peter Thalau 和 Wolfgang Wiltschko。不同光照條件下鳥類磁場定向。J R Soc Interface, 7 Suppl 2: S163-77, 2010 年 4 月。doi: 10.1098/rsif.2009.0367.focus。

- Roswitha Wiltschko、Lars Dehe、Dennis Gehring、Peter Thalau 和 Wolfgang Wiltschko。視覺系統和磁感應系統的相互作用:雙色光照條件對遷徙鳥類方向行為的不同影響。J Physiol Paris, 2012 年 4 月。doi: 10.1016/j.jphysparis.2012.03.003。

- 吳樂清和 J David Dickman。鳥類腦中的磁感應部分由內耳前庭器官介導。Curr Biol, 21(5):418-23, 2011 年 3 月。doi: 10.1016/j.cub.2011.01.058。

- Manuela Zapka、Dominik Heyers、Christine M Hein、Svenja Engels、Nils-Lasse Schneider、Jörg Hans、Simon Weiler、David Dreyer、Dmitry Kishkinev、J Martin Wild 和 Henrik Mouritsen。遷徙鳥類磁羅盤資訊的視覺介導而不是三叉神經介導。Nature, 461 (7268):1274-7, 2009 年 10 月。doi: 10.1038/nature08528。

貓頭鷹是夜行動物,屬於鴞形目。它們擁有非凡的適應能力,使它們能夠在弱光條件下繁衍生息。它們的大型管狀眼睛,充滿了感光細胞,使它們能夠在近乎完全黑暗的環境中輕鬆導航。此外,它們非凡的聽覺系統,非常複雜且獨特,使它們即使在完全黑暗的環境中也能有效地發揮作用。這個特殊的聽覺系統包含專門的羽毛,形成拋物線形的顏面盤,可調節的口蓋或瓣,以及某些物種不對稱的耳孔(其中一個耳朵位於另一個耳朵的較高位置),朝向前方並略微側向。透過這種獨特的系統,貓頭鷹的大腦可以建立周圍環境的聽覺表示,幫助它們定位獵物。[1]

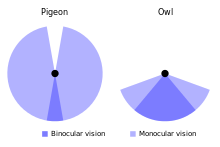

在貓頭鷹擁有的各種特徵中,它們的的眼睛顯得尤為突出。它們很大,朝向前方,佔貓頭鷹體重的很大一部分,範圍從 1% 到 5%,具體取決於物種。它們的眼睛朝向前方,這為它們帶來了“智慧”的外觀,也為它們提供了廣泛的雙目視覺。這意味著貓頭鷹可以感知物體的三維形態,包括高度、寬度和深度,就像人類一樣。貓頭鷹的視野約為 110 度,其中約 70 度為雙目視覺。相比之下,人類的視野約為 180 度,其中約 140 度為雙目視覺。

為了彌補其有限的視野,貓頭鷹擁有非凡的能力,可以將頭部向左和向右旋轉高達 270 度,從其朝向前方的位置開始。此外,它甚至可以將頭部幾乎完全倒置。[2]

貓頭鷹眼睛的大小經過最佳化,可以增強其有效性,特別是在光線有限的情況下。有趣的是,貓頭鷹的眼睛不是球形的,而是細長的管狀。這些管狀眼睛由頭骨中稱為鞏膜環的骨性結構支撐並固定在適當的位置。因此,貓頭鷹無法“滾動”或旋轉眼睛,將其視線限制在固定的前方方向。[2]

貓頭鷹的眼睛擁有異常大的角膜,它是眼睛的透明外層,以及位於中心的較大瞳孔。較大的角膜有助於更大的瞳孔尺寸,從而導致更多光子到達視網膜,視網膜是負責影像形成的感光組織。因此,視覺敏感度得到增強。[3]

虹膜是位於角膜和晶狀體之間的彩色膜,調節瞳孔的大小。當瞳孔擴張時,它允許更多光線透過晶狀體到達廣闊的視網膜。在視網膜中,感光細胞充當受體,並有助於形成影像[1]。與人類類似,貓頭鷹的視網膜中也擁有兩種不同的感光細胞:視杆細胞,負責檢測光線和運動;視錐細胞,負責識別顏色。然而,貓頭鷹和人類視杆細胞與視錐細胞的比例存在顯著差異。雖然人類通常大約有 20 個視杆細胞對應一個視錐細胞,但貓頭鷹的比例接近 30 比 1。這種差異使貓頭鷹在弱光條件下檢測運動的能力非凡。

除了富含視杆細胞的視網膜外,貓頭鷹眼睛後面還有一層額外的層,稱為脈絡膜層。這層專門的層捕捉到穿過視網膜的任何光線,並將光線反射回高度敏感的視杆細胞。當所有這些適應性結合起來時,就會產生非凡的弱光敏感性,一些貓頭鷹的眼睛可能比我們的眼睛靈敏 100 倍。[4]

儘管人們普遍認為貓頭鷹在強光下失明,因為它們擁有非凡的夜視能力,但這種說法是錯誤的。貓頭鷹擁有瞳孔,具有廣泛的調節範圍,使它們能夠有效地調節到達視網膜的光量。事實上,某些種類的貓頭鷹甚至比人類更好地感知強光。

為了保護眼睛,貓頭鷹擁有三層眼瞼。它們擁有典型的上眼瞼和下眼瞼,上眼瞼在眨眼時閉合,下眼瞼在貓頭鷹睡覺時抬起。此外,貓頭鷹還擁有第三層眼瞼,稱為瞬膜。這層薄薄的組織從內側斜向穿過眼睛,到達外側,起到清潔和保護眼睛表面的作用。[2]

由於它們“管狀”眼睛的尺寸較大,並且被骨質鞏膜環牢牢固定,貓頭鷹的眼睛活動範圍非常有限[5]。然而,為了克服這一限制,並彌補其相對狹窄的視野,貓頭鷹已經發展出非凡的能力,能夠平穩快速地將頭部橫向旋轉 270 度,垂直旋轉 90 度。

由於它們的夜行性,它們擁有發達的聽覺系統,它們的耳朵位於頭部兩側,眼睛後面,被面盤的羽毛遮蓋。某些物種中明顯的“耳羽”實際上是裝飾性的羽毛,而不是功能性耳朵。[1]

貓頭鷹的聽覺範圍與人類相似。然而,它們的聽覺變得非常敏銳,尤其是在 5 kHz 及以上的頻率。這種高度敏感性使它們能夠感知獵物在樹葉或灌木叢中發出的最輕微的運動,從而最大限度地提高它們在 4 到 8 kHz 的頻率範圍內狩獵的準確性。[1][6]

貓頭鷹的聲源定位涉及使用兩種雙耳線索:雙耳時間差 (ITD) 和雙耳強度差 (IID)。

使用持續時間差會限制可以準確定位的聲音範圍,並且還會對貓頭鷹的聽覺系統提出極高的要求。一個問題是存在相位歧義,因為持續時間差是由兩隻耳朵之間的相位延遲決定的。當貓頭鷹僅依靠低頻來定位聲音時,當聲源直接位於一隻耳朵的對面時,最大時間延遲總是導致小於 180° 的相位延遲。因此,每個相位延遲對應於不同的雙耳時間差 (ITD) 和特定的空間位置。然而,對於更高的頻率,相位延遲可能超過 180°,因此無法從持續的波形中確定聲音是在左耳還是右耳領先,或者是在一隻耳朵中領先超過一個聲頻週期。因此,對於高頻音調,在多個空間位置產生的 ITD 可能會在兩隻耳朵中產生相同的相對相位。

此外,聲源定位的過程基於持續時間差,因為聽覺神經元無法編碼極高頻聲音的相位。[7]

某些種類的貓頭鷹的耳孔位置不對稱,這意味著一個耳朵比另一個耳朵的位置更高[6]。這種不對稱性為高頻創造了不同的聽覺方向敏感性模式,導致兩隻耳朵之間的聲音高度感知差異。因此,貓頭鷹能夠透過比較兩隻耳朵捕捉到的聲音的強度和頻譜組成來定位垂直平面上的聲音。簡單來說,當貓頭鷹聽到噪音時,它可以透過分析聲音到達左右耳的時間差來確定聲音的來源。這種時間差稱為雙耳時間差,可能短至 1000 萬分之一秒。[1][6]

倉鴞面部周圍的羽毛以一種特殊的排列方式形成一個專用的圓盤,該圓盤能夠有效地捕獲和集中聲音,類似於人類的外耳。當聲波穿過倉鴞的耳道時,最終到達鼓膜,穿過聽小骨進入內耳,使倉鴞能夠精確地確定獵物的位置。由於倉鴞依靠其非凡的聽覺能力來追蹤和捕獲獵物,因此理解倉鴞耳內促進聲音傳遞的複雜結構至關重要。[1][8][9]

倉鴞的基底膜由兩個主要部分組成:前庭部和鼓室部。在前庭部,基底膜由支援細胞構成,以及位於膜下邊緣的少量邊緣細胞。在靠近乳突的最外側部分,基底膜相對較薄,而當它靠近最內側部分時,它會逐漸變厚成一個纖維狀的團塊。[9]

在倉鴞的大腦中,指示左右、上下方向的訊號被快速整合,形成一個關於聲音源空間位置的連貫心理影像。對倉鴞大腦進行的研究揭示了與聽覺相關的腦幹部位——延髓的驚人複雜性,超過了其他鳥類物種。例如,據估計,倉鴞的延髓至少包含 95,000 個神經元,是烏鴉的三倍。[6]

倉鴞大腦中的聽覺處理路徑

[edit | edit source]聽神經纖維為腦幹中的兩個主要耳蝸核提供神經支配:耳蝸核鉅細胞核和耳蝸核角狀核。鉅細胞核中的神經元表現出相位鎖定,但對聲壓的變化相對不敏感。另一方面,角狀核中的神經元表現出較差或沒有相位鎖定,但對聲壓波動很敏感。這兩個核是通往下丘腦的獨立但平行路徑的起始點。來自鉅細胞核的路徑處理雙耳時間差(ITDs),而來自角狀核的路徑處理雙耳強度差(IIDs)。

顳通路中第一個雙耳匯聚的位置是層狀核,它類似於哺乳動物的內側上橄欖核。它使用重合檢測和神經元延遲線來檢測和編碼 ITDs。當來自兩個耳朵的相位鎖定脈衝在神經元處同時出現時,層狀核神經元會最強烈地放電。因此,層狀核充當延遲線重合檢測器,將聲音的傳播時間轉換為雙耳時間延遲圖。前外側帶狀核和下丘腦中央核的核心都接收來自層狀核神經元的投射。

後外側帶狀核類似於哺乳動物的外側上橄欖核,是雙耳匯聚的部位,並在聲級通路中處理 IIDs。當對側耳受到刺激時,神經元會受到抑制,而當同側耳受到刺激時,神經元會受到興奮。抑制性輸入和興奮性輸入的強度差異決定了興奮和抑制的程度,進而影響帶狀核神經元的放電速度。因此,這些神經元的反應反映了“每個耳朵聽到聲音的響度”。

在下丘腦中央核的外側殼中,時間通路和聲壓通路匯合在一起。外側殼然後向外側核發送訊號,外側核中每個神經元都具有特定的感受野,只對來自該空間區域的聲音做出反應。只有具有與聲音源在神經元感受野中產生的相似的 ITD 和 IID 特性的雙耳訊號才會引起這些神經元的反應。因此,這些空間特異性神經元的感受野是由它們對特定 ITD 和 IID 組合(在一個受限範圍內)的調諧而產生的。空間感受野的位置透過這些空間特異性神經元以同形方式投射到神經元的解剖位置,從而形成一個聽覺空間圖。[10]

參考文獻

[edit | edit source]- ↑ a b c d e f Sieradzki, Alan (2023-03-08), Mikkola, Heimo (ed.), "Designed for Darkness: The Unique Physiology and Anatomy of Owls", Owls - Clever Survivors, IntechOpen, doi:10.5772/intechopen.102397, ISBN 978-1-80355-390-0, retrieved 2023-08-05

- ↑ a b c Lewis, Deane. "Owl Eyes & Vision". The Owl Pages. Retrieved 2023-08-05.

- ↑ Lisney, Thomas J.; Iwaniuk, Andrew N.; Bandet, Mischa V.; Wylie, Douglas R. (2012). "Eye Shape and Retinal Topography in Owls (Aves: Strigiformes)". Brain, Behavior and Evolution. 79 (4): 218–236. doi:10.1159/000337760. ISSN 0006-8977.

- ↑ Kathryn (2022-03-04). ""Owl" Be Seeing You: Amazing Facts About Owl Eyes". American Bird Conservancy. Retrieved 2023-08-05.

- ↑ Steinbach, Martin J.; Money, K.E. (1973-04). "Eye movements of the owl". Vision Research. 13 (4): 889–891. doi:10.1016/0042-6989(73)90055-2. ISSN 0042-6989.

{{cite journal}}: Check date values in:|date=(help) - ↑ a b c d Lewis, Deane. "Owl Ears & Hearing". The Owl Pages. Retrieved 2023-08-05.

- ↑ Volman, S. F. (1994), Davies, Mark N. O.; Green, Patrick R. (eds.), "Directional Hearing in Owls: Neurobiology, Behaviour and Evolution", Perception and Motor Control in Birds: An Ecological Approach, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 292–314, doi:10.1007/978-3-642-75869-0_17, ISBN 978-3-642-75869-0, retrieved 2023-08-05

- ↑ Pena, J. L.; DeBello, W. M. (2010-01-01). "穀倉貓頭鷹的聽覺處理、可塑性和學習". ILAR Journal. 51 (4): 338–352. doi:10.1093/ilar.51.4.338. ISSN 1084-2020.

- ↑ a b Smith, Catherine A.; Konishi, Masakazu; Schuff, Nancy (1985-03-01). "穀倉貓頭鷹 (Tyto alba) 內耳的結構". Hearing Research. 17 (3): 237–247. doi:10.1016/0378-5955(85)90068-1. ISSN 0378-5955.

- ↑ Knudsen, Eric I.; Konishi, Masakazu (1978-05-19). "貓頭鷹的聽覺空間神經圖". Science. 200 (4343): 795–797. doi:10.1126/science.644324. ISSN 0036-8075.

![{\displaystyle {{e}_{ij}}(t)=\int \limits _{0}^{t}{d{t}'}\,G(t-{t}')\left[S_{i}^{LMAN}(t)-\left\langle S_{i}^{LMAN}\right\rangle \right]\,\,S_{ij}^{HVC}(t)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b43f62b81c13062636c5d924a6ca0aa129f13fd8)